你有数过自己一天之中拿起手机多少次吗?

你有数过自己一天之中拿起手机多少次吗?

平均统计的次数为 150 次,也就是说,每 9.6分钟就有 1 次。

网络重置了我们的生活

因为网络搜索的使用量增加,在信息递送交互影响之下,更容易挑起我们“想”做什么事情的需求,可以說是手机与移动设备强置重写了我们的习惯;参考数据来解剖你的使用行为:

• 91% 的智能手机使用者事情做到一半时,会用智慧型手机查资料。

• 82% 的智慧型手机使用者在实体商店选购商品时,会参考手机提供的资讯。其中有十分之一的使用者,最后购买的商品会与原先计划的不同。

• 69% 的线上购物消费者同意公司宣传讯息的品质、时机或关联性,会影响他们对品牌的观感。

• 使用智慧型手机的游客中,有 69% 会利用排队或等地铁等空档搜寻旅游建议。其中近半数在搜寻过后,通过完全不同的渠道预订行程。

如何量化消费者的“习惯”?

当我们依赖网络,在软件、渠道平台、网络接口的后台都会产生数据提供管理者去解读生活習慣,但是你该怎么解读才可以提升业务?以目前的数据状态,扩充数据库已经不是一家成熟的企业、品牌重点发展的部分,如何用得好、用得巧并且将数据变成“私有财产”不再当成一个“交易”的项目,才是长久帮助项目成长的方法。

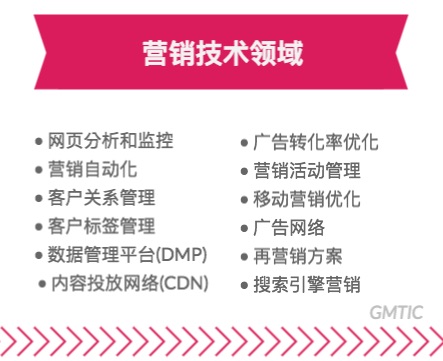

有了数据后,可以增加的营销工具有哪些?

图1:常见的营销技术分类_GMTIC 整理

Q&A

Q: 若我们利用数据资料找到品牌主要消费人群后,会因为对应在不同的行业而延伸不同的处理方式

A: 具体的案例,不如听听这些行业首席来讲述他们怎么做

图2 : GMTIC大会演讲嘉宾信息

11月15-17 ,你该到会场上听这些人怎么聊

1. 如果你是千禧世代或者你关注千禧世代,那 Ctrip-营销创新及战略合作总经理,郭为文 演讲 “??智能给现代营销带来怎样的变?” 不能錯過!

2. 听 圣戈班亚太区首席数字官王焕、壳牌中国互联网业务总监Kathy Sun 两位品牌方论述 “如何建??个数据驱动业绩的现代化企业”。

3. 由 Omnicom媒体集团Head of Airwave-Alvin Foo 主持与寺库CEO陈健豪 ;共同讨论:最新营销技术正在给数字化的消费者?为带来哪些变??

2017数据的时代,怎么解释人群的心理特征?

“微时刻”(Micro-Moment) ,最早由Google提出, 指“我想知道”、“我想去”、“我想做”、“我想买”,这种“想”会即时出现然后瞬间消失,但却有可能是真正关键的决定。

微时刻的营销特征:

1. 因为“想”一闪即逝,因此营销的方式必须够快”够持续才能抓住消费者的眼球

2. 聚焦到一个细节上,这些细节会使消费者对未来时刻产生一种期待,或者能连结到过去某个时刻,间接地增强消费者的需求。

若为品牌方,在2017年优化的服务最为强调与被重视的有:

A.提高手机app上的体验服务,不轻易让使用者离开app

B.提升数据量,接受第三方数据分析的服务,来更了解消费者。

C.全渠道支持:大屏小屏全渠道连结、线上浏览现下导购游戏规则、在线与离线的智能体验...等,无缝连接消费者对品牌的体验。

Q&A

Q: 這些在数字时代足夠嗎?

A: 因为我们认为不够,所以我们组织了GMTIC,

一场关于营销技术的论坛,将在11月15日至17日上海举行。

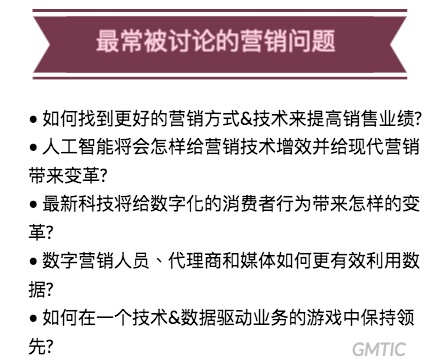

GMTIC专为高级营销人员、信息技术、数字营销高管和专家设定, 主要讨论当今营销技术产业面临的挑战和解决方案, 如何给公司业绩增长注入新的活力。

图3 : GMTIC大会亮点

数字营销本质上是基于技术,延伸出的营销技术(MarTech) 无处不在,营销技术促使营销方式发生变革, 帮助营销 人员从产品-市场-销售到客户服务等方面效率发生质的提升;我们舍弃不了数据那就需要营销工具的帮助来回答这些日常反覆提问的问题找到适当的答案。

因此,我们为帮助品牌解决营销上难解的问题,也提供广告技术公司落实市场需求

图4 : 常见的营销管理的问题_GMTIC整理

其他不能错过的高层演讲:

宁述勇, 市场营销副总裁, 观致汽车

王梁, 副总裁, 罗莱家纺

高级管理层, 搜狗

更多议程内容随时更新于大会网站

GMTIC 营销技术峰会,一天的时间话题讲不完、组织两天半绝不打酱油的峰会,从嘉宾的级别、公司类型全部筛选过,这场2017年最深、最广的峰会票价不便宜,但值得您进场“预见未来”。

关注微信公众号,掌握最新议程内容

参会赞助、市场咨询:janet@idigital-china.com

大会官网

*Morketing為大GMTIC合作媒體發布渠道

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。