扫描大脑活动,AI就可以知道你在想什么

计算机似乎已经能读懂我们的思想了。

谷歌的自动填充功能、Facebook的好友推荐,还有浏览网站时定向投放的广告,这些功能让你不禁好奇:“他们怎么知道我的需求?”计算机“读心术”的发展虽然缓慢,但越来越接近现实。日本京都的研究团队开展了一项研究,堪称该领域的重大突破。

京都大学的研究团队用深度神经网络“解码”人类想法。不可思议吧?但这并不是第一次了。只不过,先前使用的方法和得到的结果都比较简单,仅根据像素和基本图形解构图像。但这项名为“深度图像重建”的新技术,比二进制像素先进得多,研究人员可解码具有多层颜色和结构的图像。

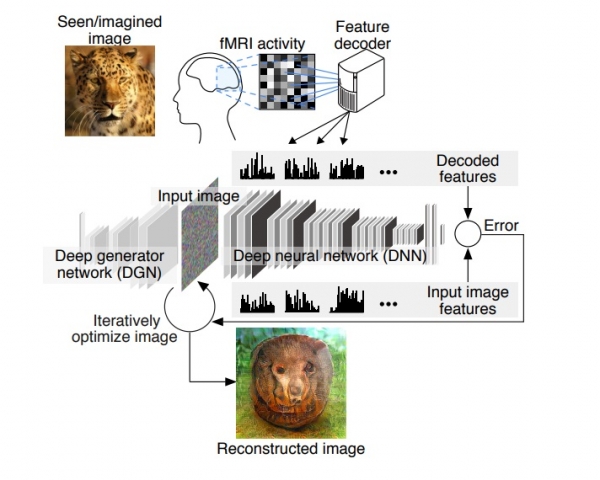

研究人员Yukiyasu Kamitani表示:“我们的大脑通过分级提取各层次特征和各复杂程度成分处理视觉信息。这些神经网络和AI模型可以成为人类大脑层次结构的替代品。”

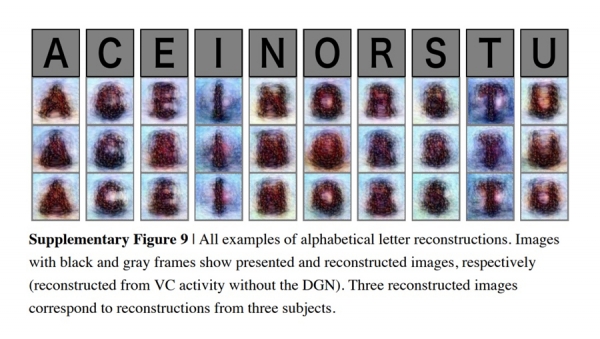

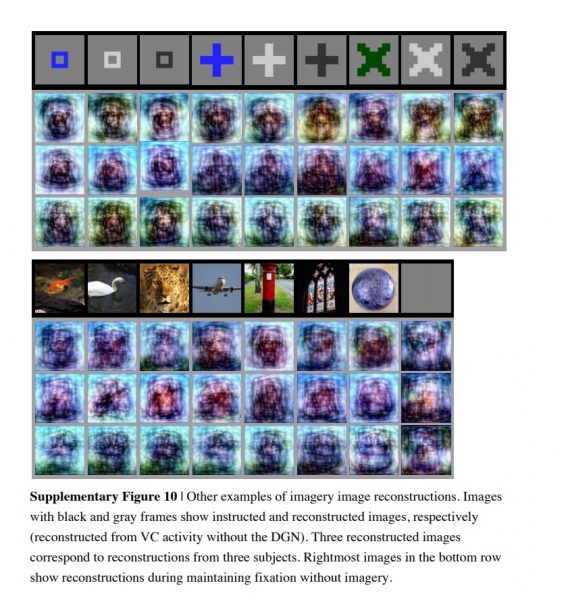

这项研究历时10个月,三位受试者分别观看三类图像:自然现象(如动物、人类)、人工几何形状和按字母表顺序排列的字母的图像,其时间长短不一。

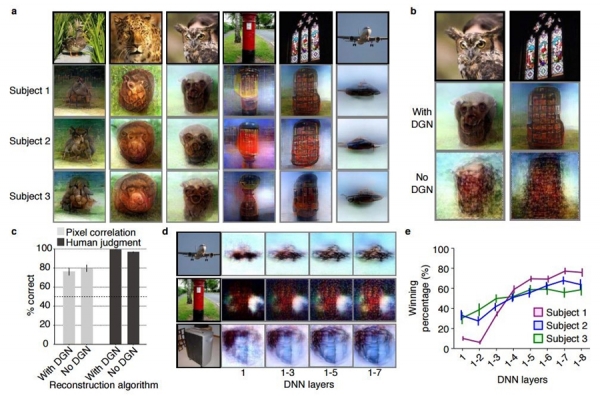

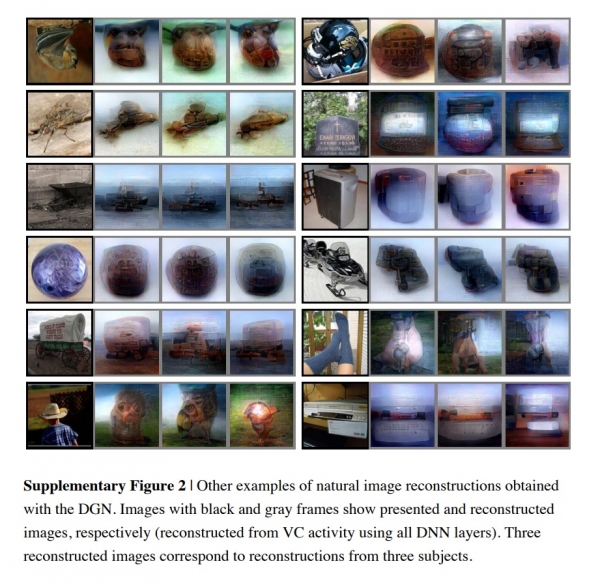

所看到自然图像的重构。具有黑色和灰色帧的图像分别显示提交的和重构的图像(从VC活动重构的)。a,使用DGN进行重构(使用DNN1-8)。三个重建的图像对应于来自于对三个试验者的重构。b,使用好不使用DGN进行的重构(DNN1-8)。第一行、第二行和第三行分别显示了所提交的图像,使用和不使用DGN进行的重构。c,所看到的自然图像的重构质量(误差线,跨样本的95%置信区间(C.I.),三个试验者所看到图像的池化,机会水平,50%)。 d,重构。

在某些情况下,当一个受试者在看25张图像中的一张时,大脑活动被测量。而在其他情况下,当受试者被要求回想一下之前向他们所展示的图片时,它就会被记录下来。

一旦大脑活动被扫描,一台计算机会对信息进行反向操作(或“解码”),从而将这位受试者的想法进行可视化。

下面的流程图是由京都大学神田实验室的研究小组制作的,它揭示了可视化如何被“解码”的科学。

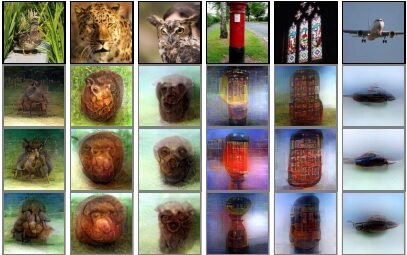

下面的两个图表显示了计算机为受试者进行重构的结果,其中,当受试者在查看自然图像和字母图像时,其活动被记录下来了。

通常,人类(及所有哺乳动物)的视觉皮层位于大脑后部小脑上方的枕叶,可通过机能性磁共振成像(fMRI)记录视觉皮层的活动,并转化为深度神经网络的层级特征。

神经网络将反复优化输入图像的像素值,使输入图像的神经网络特性不断接近大脑活动的解析特征。

重点是,该团队所训练的模型仅需未经处理的人类或自然图像,就能够重建人工网络。这意味着该模型确实能够“生成”模拟大脑活动的图像,而非完成图像与已有案例的简单配对。

但,该模型在解析人脑活动时确实也遇到过难题,因为研究要求受试者回忆图像,而非直接观看。但人脑无法记住图像的所有细节,因此回忆数据难免失真。

重构图像与呈现给受试者的原始图像有些相似点,但却较为粗糙模糊。不过,这项技术的精准性正在稳步提升,应用也将越来越广。

让我们试想一下,“瞬间艺术”(即大脑中瞬间成像的艺术)或是人工智能可以记录睡觉或做梦时的大脑活动,并还原分析梦境。去年,人机接口技术首次实现全瘫患者与家属间的沟通交流。

京都研究团队建立的这类模型,应用广泛,方式创新且意义非凡。然而,人机接口这类技术,如果不能灵活利用,将会带来黑镜般的恐怖后果。神经伦理学家总结了人类的四大新权利,智能读心术唯有遵循这些权利,才能避免离经叛道。

智能读心术的研发方面,日本研究小组并非孤军奋战。众所周知,Elon Musk曾创建Neuralink,建立人机接口,实现人类与计算机间的沟通。此外 ,Kernel也正致力于制造能够破解和撰写神经代码的芯片。

无论是重构图像,剖析深层潜意识,还是赋予人类全新的能力,唯有谨慎应用智能读心术,才能造福人类。

编译:科技行者>

好文章,需要你的鼓励

-

openGauss熊伟:oGRAC+超节点,AI数据库的下一个五年

openGauss的目标是探索oGRAC和超节点深度融合的可能,打造超节点原生数据库。

-

清华团队让机器学会"透视眼":用视频AI破解透明物体深度估计难题

清华团队开发DKT模型,利用视频扩散AI技术成功解决透明物体深度估计难题。该研究创建了首个透明物体视频数据集TransPhy3D,通过改造预训练视频生成模型,实现了准确的透明物体深度和法向量估计。在机器人抓取实验中,DKT将成功率提升至73%,为智能系统处理复杂视觉场景开辟新路径。

-

ByteDance推出全新混合专家模型训练法:让AI专家团队各司其职,大幅提升大语言模型性能

字节跳动研究团队提出了专家-路由器耦合损失方法,解决混合专家模型中路由器无法准确理解专家能力的问题。该方法通过让每个专家对其代表性任务产生最强响应,同时确保代表性任务在对应专家处获得最佳处理,建立了专家与路由器的紧密联系。实验表明该方法显著提升了从30亿到150亿参数模型的性能,训练开销仅增加0.2%-0.8%,为混合专家模型优化提供了高效实用的解决方案。

-

上海AI实验室创造"无限视频世界",用键盘就能探索!

上海AI实验室团队开发的Yume1.5是一个革命性的AI视频生成系统,能够从单张图片或文字描述创造无限可探索的虚拟世界。用户可通过键盘控制实时探索,系统8秒内完成生成,响应精度达0.836,远超现有技术。该系统采用创新的时空通道建模和自强制蒸馏技术,支持文本控制的事件生成,为虚拟现实和内容创作领域开辟了新的可能性。