哈佛研发出蛇形柔性机器人,复杂地面无脚行走关键在“人工皮肤”

蛇,可谓最具创造力的动物之一。它们能够快速行动,悄然前进,攀越山地,挤进很小的洞内,甚至可以稍微滑翔一会儿。而且尽管外观与蜥蜴有些相似,但蛇类完全没有四肢。

蛇的创造力给研究人员带来想象力。长期以来,机器人专家们一直致力于蛇形机器人的研究,这主要是为了解决受限空间中的多功能机动性这一难题。考虑到这一点,目前市面已经拥有各种能够很好模仿蛇类“步态”的无肢机器人。然而,蛇类之所以特别,绝不单纯是因为其不具备四肢——蛇鳞同样居功至伟。

上周末,哈佛大学研究人员发表了一篇关于新型机器人的论文,利用蛇鳞结构的“各向异性摩擦特性(anisotropic frictional properties)”,从剪纸艺术找到设计灵感,能够制造出一种充气式柔性机器人,通过充气与放气的循环动作实现爬行。

哈佛大学希望这样的柔性机器人用于探索棘手且危险的地形、进行勘探或执行探索及救援,或者将该项技术小型化以执行人体内的医疗任务——这意味着,将改善过于复杂的机器人结构这一大缺陷。

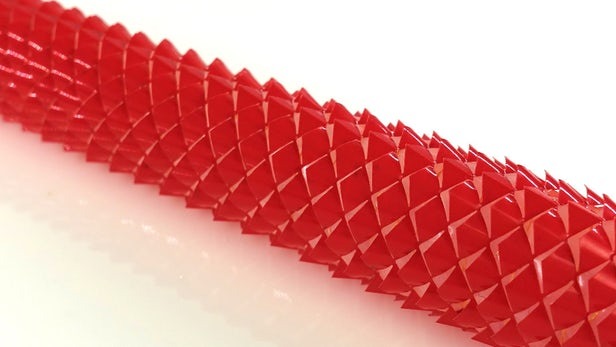

这款机器人实现运动的关键在于“皮肤”。在拉伸时,机器人的外表面采用更具抓地力的三维纹理——剪接式鳞片皮肤的应用,为机器人提供了向前移动所必需的稳定抓地力。

哈佛大学约翰保尔森工程与应用科学学院的Ahmad Rafsanjani表示,“我们已经证实,剪纸工艺原理可以被纳入柔性机器人当中,从而以远简单于先前技术的方式更快、更便宜地实现运动能力。”这种简化效果,体现在该机器人只需要一台电机即可驱动——而原有柔性机器人往往需要多套驱动装置。

具体设计方面,研究人员们利用激光切割机在塑料片上刻下多个微型切口,而后将该材料缠绕在可膨胀与放气的硅胶管周围。在充气时,切口会弹起并抓住地面。而在放气时,机器人即可向前移动。该胶管本身还包裹有凯夫拉尔纤维,用以保持机器人的固有形状。

全部蛇鳞都指向相同的方向,从而提到可利用的摩擦力,使蛇体更容易向前移动而非向后移动。虽然这会使蛇很难向后移动,但同时亦意味着蛇类可以首先将全部鳞片张开以获得向前的动势,而后沿腹部收拢以推动身体后退。如此一来,只要蛇鳞在前后移动的过程中摩擦力相等,其即可略微退后。再有,由于蛇鳞存在朝向,因此其一侧光滑而另一侧粗糙。这意味着只要蛇类能够停留在表面,其即可顺利向前移动。值得一提的是,这也正是bristlebots的工作原理。

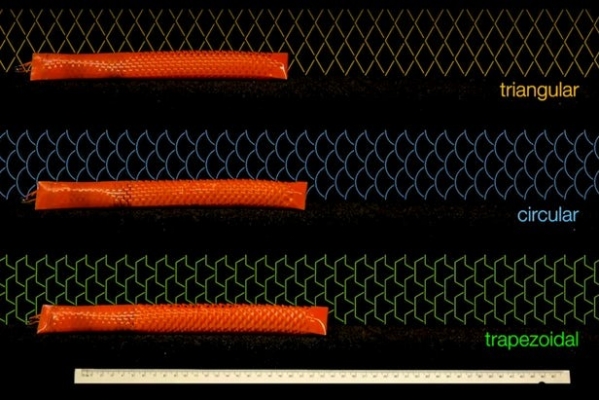

为了制造与蛇鳞类似的鳞片皮肤,该团队制造了各种可伸缩的塑料片,尝试了多种不同的切口形状,且每一片鳞片都通过激光蚀刻刻有独特的图案。这种结构使得机器人在躯体膨胀并拉伸鳞片材料时,原本平均的鳞片会变形并从机器人体内弹出,进而抓住地面并将躯体的反复膨胀转化为向前运动。这种方式简单、成本低廉且非常有效。

经过三角形与圆形切割之后,该团队最终发现梯形鳞片最适合这款特定蛇形机器人,不是因为梯形能够产生更大的摩擦力,恰恰相反,梯形允许鳞片得以充分伸展,从而帮助机器人在膨胀自身躯体时得以产生更长的“步幅”。只要鳞片设计能够在机器人向前移动时有效将自身锚定在地面上(提供更强大的抓地力),那么机器人即可将向前移动快速转换为原地拉伸。而如果对三角形鳞片进行过度拉伸,那么塑料表层会略微出现永久变形,这意味着即使机器人处于放气阶段,鳞片也仍然稍为张开。

然而,研究人员注意到,鳞片设计存在一项缺点,即在机器人处于放气状态时,鳞片所能产生的摩擦力将显著降低——这是因为鳞片在此阶段会被收回。要解决这个问题,他们需要确保机器人不可进行充分放气——当供气量在0到12毫升之间循环变化时,该爬行机器人的运行效率最佳,相较于采用纯柔性剪接皮肤建立的履带式设计,前者的运动效率高出约22%。

该团队还试验了绳状与非绳状系统设计原型。在绳状设计当中,绳索用于向履带提供充气用的空气。但为了实现最终版本的完全自动化,其尾部需要充斥各种电源、控制器、执行器以及传感器。

这不是机器人首次从蛇身上找灵感设计。斯坦福大学所开发的救援机器人与Eelume公司的水下维修机器人同样与蛇类相关。同时,也已经出现了剪纸式设计在太阳能电池与石墨烯纳米技术领域的应用。不过据我们所知,哈佛大学的蛇形机器人是首次将二者设计研究加以结合。

【哈佛大学关于“蛇形机器人”论文Kirigami skins make a simple soft actuator craw获取方式:关注科技行者公众号(itechwalker),打开对话界面,回复关键字“蛇形机器人”,即可获得下载地址】

来源:theverge.com

编译整理:科技行者

好文章,需要你的鼓励

-

谷歌DeepMind等顶级机构联合揭秘:为什么所有AI安全防护都是纸老虎?

谷歌DeepMind等顶级机构联合研究揭示,当前12种主流AI安全防护系统在面对专业自适应攻击时几乎全部失效,成功率超过90%。研究团队通过强化学习、搜索算法和人类红队攻击等多种方法,系统性地突破了包括提示工程、对抗训练、输入过滤和秘密检测在内的各类防护技术,暴露了AI安全评估的根本缺陷。

- 2025-11-19 16:15

西蒙弗雷泽大学和Adobe研究院联手打造视频制作新神器:让静态图片学会"按剧本演戏"

西蒙弗雷泽大学和Adobe研究院联合开发的MultiCOIN技术,能够将两张静态图片转换为高质量的过渡视频。该技术支持轨迹、深度、文本和区域四种控制方式,可单独或组合使用。采用双分支架构和分阶段训练策略,在运动控制精度上比现有技术提升53%以上,为视频制作提供了前所未有的灵活性和精确度。

-

英国国王学院突破传统:让AI像人类思考一样"反复斟酌",生成速度飞跃10倍

英国国王学院研究团队开发了潜在精炼解码(LRD)技术,解决了AI文本生成中的速度与准确性平衡难题。该方法通过两阶段设计模仿人类思考过程:先让AI在连续空间中"深思熟虑",保持多种可能性的混合状态,然后"果断行动",逐步确定答案。实验显示,LRD在编程和数学推理任务中准确性提升最高6.3个百分点,生成速度提升最高10.6倍,为AI并行文本生成开辟了新路径。

-

清华大学团队发布ViSurf:让AI视觉模型学习更聪明的新方法

清华大学团队开发的ViSurf是一种创新的大型视觉语言模型训练方法,巧妙融合了督导式学习和强化学习的优势。该方法通过将标准答案整合到强化学习过程中,让AI既能从正确答案中学习又能保持自主推理能力。实验显示ViSurf在多个视觉任务上显著超越传统方法,特别是在处理模型知识盲区时表现突出,同时有效避免了灾难性遗忘问题,为AI训练提供了更高效稳定的新范式。