中科大团队解决动画制作痛点:让AI记住角色原本的颜色,实现超长动画自动上色

这项由中国科学技术大学的陈楠、黄梦齐、毛振东以及香港科技大学的孟伊豪共同完成的研究发表于2025年7月2日,论文编号为arXiv:2507.01945v1。有兴趣深入了解的读者可以通过arXiv平台访问完整论文和相关代码。

在动画制作的世界里,有一个让制作团队头疼不已的难题:如何让长篇动画中的角色始终保持一致的颜色。当你看动画片时,可能从未注意到这个问题,但对制作团队来说,这却是一项极其耗时耗力的工作。以往,动画师需要手工为每一帧画面上色,确保主角的蓝色衣服在第一集和第十集中看起来完全一样,这种工作往往需要数百个小时才能完成一部10到30秒的短片。

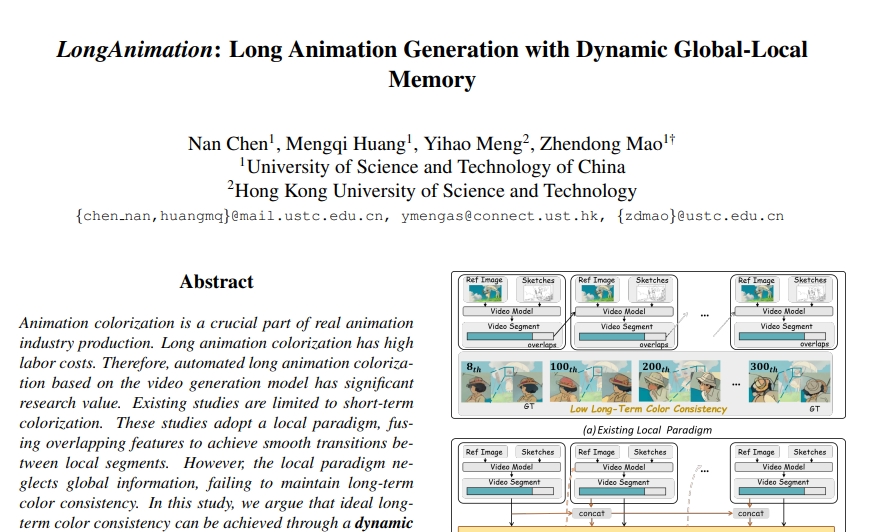

现有的AI上色技术虽然能够处理短片段,但面对长动画时就像一个健忘的画家,总是忘记之前用过的颜色。比如一个角色的黄色帽子可能在动画进行到一半时突然变成红色,或者背景的绿色树叶莫名其妙地变成了紫色。这种"失忆"现象的根本原因在于现有方法只关注相邻画面之间的颜色连贯性,却忽略了整个动画的全局色彩一致性。

研究团队提出了一个创新的解决方案,他们称之为"动态全局-局部记忆"机制。这就像给AI配备了一个既能记住整体又能关注细节的智能大脑。在这个比喻中,全局记忆就像一个资深的美术指导,始终记得每个角色的标准配色方案,而局部记忆则像一个细心的画师,专注于让相邻画面之间的过渡看起来自然流畅。

具体来说,他们开发的LongAnimation系统主要包含三个核心组件。第一个是SketchDiT,这相当于一个智能的特征提取器,能够同时理解参考图像、线稿草图和文字描述,为后续的色彩记忆机制提供基础。第二个是动态全局-局部记忆模块,这是整个系统的核心创新,它能够从历史动画片段中动态提取与当前生成内容相关的色彩一致性特征。第三个是色彩一致性奖励机制,用于进一步优化色彩的准确性。

动态全局-局部记忆模块的工作原理颇为巧妙。它采用了一个长视频理解模型来压缩和分析历史生成的动画片段,就像一个经验丰富的动画师能够从之前的工作中快速找到相关的色彩信息。这个模块不是简单地复制之前的颜色,而是智能地提取那些与当前生成内容最相关的色彩特征,然后将这些全局信息与当前的局部特征相结合,确保既保持长期的色彩一致性,又不失去画面的自然流畅性。

在实际应用中,这套系统展现出了令人印象深刻的性能。实验结果显示,LongAnimation在短期动画(14帧)的色彩相似度指标上比现有最佳方法提升了57.1%,在长期动画(平均500帧)上的提升更是达到了58.0%。视频质量方面的提升也同样显著,短期和长期动画的视频质量分别提升了35.1%和49.1%。这意味着生成的动画不仅色彩更加一致,整体视觉效果也更加出色。

更值得注意的是,这套系统能够稳定地为平均长度达500帧的动画进行上色,这个长度是以往方法能够处理的至少5倍。这种能力的提升对动画行业具有重要意义,因为现实中的动画片段往往长达10到30秒,对应300到1000帧的画面,而传统方法很难维持如此长时间的色彩一致性。

研究团队还引入了一个巧妙的推理时色彩融合技术。他们发现,如果在整个去噪过程中都进行画面融合,会干扰图像的亮度等视觉细节,特别是在较暗的动画场景中这种问题更为明显。因此,他们选择只在去噪过程的后期阶段进行融合,这样既能保证相邻片段之间的平滑过渡,又不会影响其他视觉特征。

在技术实现方面,LongAnimation基于CogVideoX这一先进的视频生成模型,采用了DiT(Diffusion Transformer)架构。他们在Sakuga-42M数据集上进行训练,这个数据集包含了大量高质量的动画片段。整个训练过程分为三个阶段:首先训练SketchDiT模块30,000步,然后训练全局-局部记忆模块10,000步,最后使用色彩一致性奖励进行10,000步的精调。

实验评估采用了多个维度的指标,包括视频质量指标(FID和FVD)以及帧级色彩相似度指标(PSNR、LPIPS和SSIM)。研究团队将他们的方法与现有的几个主要方法进行了对比,包括ToonCrafter、LVCD和AniDoc等,结果显示LongAnimation在所有指标上都取得了最佳性能。

特别有趣的是,研究团队还进行了频域分析,发现他们的方法在保持低频信息(主要对应色彩特征)方面表现最好,在500帧的长动画中,低频信息的衰减率比次优方法降低了8.2%。这从技术角度证实了该方法在长期色彩一致性保持方面的优越性。

除了核心的上色功能,LongAnimation还具备文本引导的背景生成能力。通过在SketchDiT中引入文本控制条件,系统能够根据文本描述生成相应的背景内容,这是以往方法无法实现的功能。比如,用户可以输入"在森林中"或"在海边"这样的描述,系统就能生成相应的背景环境,同时保持角色色彩的一致性。

研究团队还进行了详细的消融实验来验证各个组件的有效性。结果显示,相比仅使用SketchDiT的基础版本,引入动态全局-局部记忆机制后,帧相似度指标提升了11.6%,视频质量提升了18.6%。色彩一致性奖励机制的加入进一步带来了10.5%的帧相似度提升和8.0%的视频质量提升。

在推理时间的色彩融合实验中,研究团队发现融合时机的选择至关重要。如果从去噪过程的早期阶段就开始融合,会导致视频质量下降,但如果在去噪的后期阶段进行融合,则能在保证融合帧一致性的同时维持其他帧的亮度等特征。这个发现对于实际应用具有重要指导意义。

这项研究的意义不仅在于技术层面的突破,更在于它为动画产业带来的实际价值。传统的动画上色工作极其耗时,一个熟练的动画师可能需要数天时间才能完成几秒钟动画的上色工作。而LongAnimation的出现有望大大缩短这个过程,让动画制作团队能够将更多精力投入到创意和故事本身,而不是重复性的技术工作。

从技术发展的角度来看,这项研究代表了AI在创意产业应用方面的重要进展。它不仅解决了一个具体的技术难题,更展示了如何将长视频理解、动态记忆机制和扩散模型等前沿技术有机结合,形成一个完整的解决方案。这种跨领域技术融合的思路对其他相关研究也具有启发意义。

当然,这项技术目前还有一些局限性。比如,它主要针对的是线稿动画的上色任务,对于其他类型的动画制作支持还有待扩展。此外,虽然在实验数据集上表现出色,但在实际商业应用中的稳定性和可靠性还需要进一步验证。

展望未来,这种动态记忆机制可能会被应用到更广泛的视频生成任务中,不仅限于动画上色。比如,它可能被用于视频风格转换、角色一致性维护,甚至是更复杂的视频编辑任务。随着技术的不断完善,我们有理由相信,AI将在创意产业中发挥越来越重要的作用,成为创作者们的得力助手。

说到底,LongAnimation代表的不仅仅是一项技术创新,更是对创意工作流程的重新思考。它告诉我们,通过巧妙的技术设计,AI不仅能够承担重复性的技术工作,还能在保证质量的前提下大大提高效率。这种人机协作的模式可能是创意产业未来发展的重要方向。对于动画爱好者来说,这项技术的成熟可能意味着我们将看到更多高质量的动画作品,而对于从业者来说,它则可能彻底改变传统的工作方式,让创意表达变得更加自由和高效。

Q&A

Q1:LongAnimation能处理多长的动画?它比传统方法强在哪里? A:LongAnimation能稳定处理平均500帧的动画(约16-20秒),是传统方法处理能力的至少5倍。它的主要优势在于具备"全局记忆"能力,就像一个不会忘记角色原本颜色的画师,能确保动画从头到尾颜色保持一致,而传统方法只能保证相邻片段的颜色连贯性。

Q2:这项技术会不会取代动画师的工作? A:不会完全取代,更像是给动画师配备了一个智能助手。LongAnimation主要处理重复性的上色工作,让动画师能将更多精力投入到创意构思、角色设计和故事表达上。它解决的是技术性的色彩一致性问题,而动画的灵魂仍然需要人类的创意和情感投入。

Q3:普通用户能使用这项技术吗?使用门槛高不高? A:目前LongAnimation还主要是研究阶段的技术,代码已在GitHub开源供研究使用。对于普通用户来说,需要一定的技术背景才能部署使用。不过随着技术成熟,未来很可能会有更友好的商业化产品出现,让普通创作者也能轻松使用这种AI上色技术。

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。