大语言模型能当期刊审稿人吗?耶鲁团队首创AI论文评审基准测试

这项由耶鲁大学的徐志坚、赵艺伦团队以及塔塔咨询服务研究院的研究人员合作开展的研究,发表于2025年7月的arXiv预印本平台,论文编号为arXiv:2507.02694v1。有兴趣深入了解的读者可以通过https://arxiv.org/abs/2507.02694访问完整论文,相关数据和代码也已在GitHub平台公开(yale-nlp/LimitGen)。

在学术界,期刊审稿就像是学术界的"质检员"工作——每当科学家们完成一项研究并准备发表时,都需要经过同行专家的严格审查。这些审稿专家需要仔细阅读论文,找出其中的问题和不足,并给出改进建议。然而,随着科学研究的爆炸式增长,这种传统的人工审稿方式面临巨大压力。审稿专家的时间有限,而需要审查的论文却越来越多,这就像是一条生产线上的质检员面对着不断加速的传送带一样。

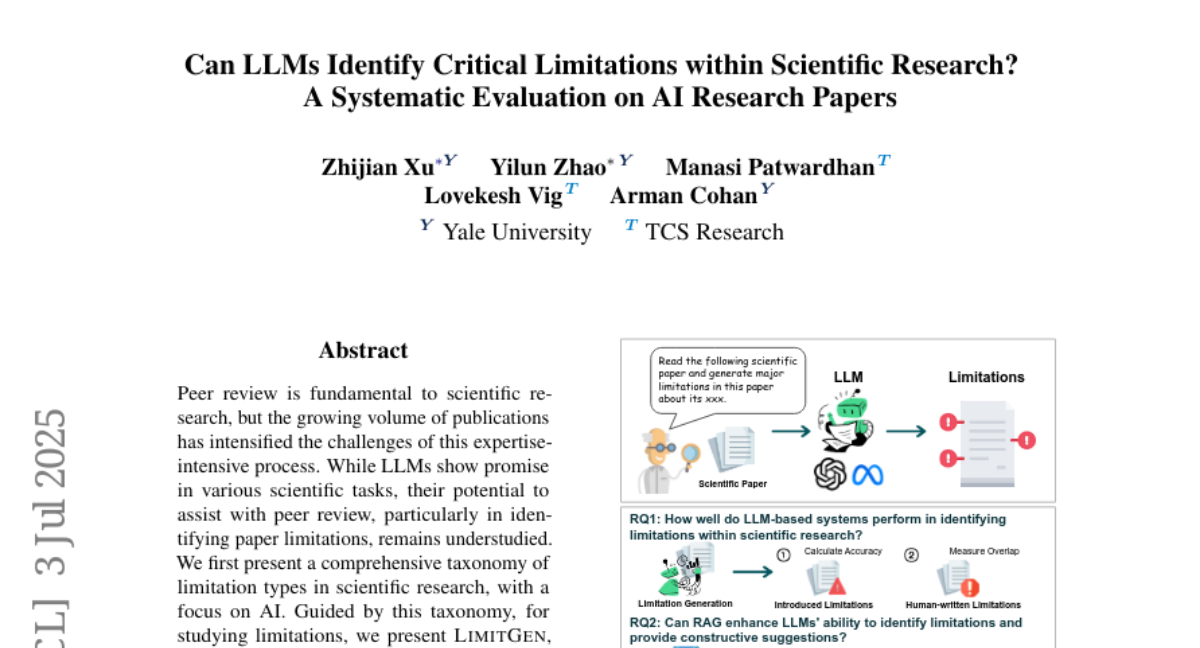

正是在这样的背景下,研究团队产生了一个大胆的想法:既然大语言模型在许多科学任务中表现出色,那么它们能否协助甚至部分替代人工进行论文审稿呢?特别是在识别论文中的缺陷和不足方面,AI是否能够胜任这项需要专业知识和批判性思维的工作?

为了回答这个问题,研究团队开发了名为"LIMITGEN"的全球首个专门评估AI论文审稿能力的综合性基准测试系统。这个系统就像是为AI设计的"审稿员资格考试",专门测试大语言模型能否准确识别科学论文中的各种问题和局限性。

一、AI审稿能力的系统性测试:构建LIMITGEN基准

传统的AI评估往往关注模型能否生成流畅的文本或回答问题,但审稿工作需要更加专业和深入的能力。研究团队认识到,一个合格的审稿员不仅需要理解论文内容,更要能够批判性地分析其不足之处,并提出建设性的改进建议。这就像是从"会读书"升级到"会挑毛病"的过程。

研究团队首先建立了一套完整的科学论文局限性分类体系。他们将科学研究中常见的问题归纳为四个主要方面:方法论问题(就像烹饪时选错了食材或烹饪方法)、实验设计缺陷(就像做实验时缺少对照组或样本太少)、结果分析不足(就像得出结论时只看了一部分数据)、以及文献综述问题(就像写报告时没有充分了解前人的工作)。

在这个框架基础上,团队构建了两套互补的测试数据集。第一套被称为"LIMITGEN-Syn",这是一套"人工制造缺陷"的数据集。研究团队从arXiv平台收集了500篇高质量的自然语言处理论文,然后像电影特效师一样,巧妙地在这些原本优秀的论文中植入各种特定类型的缺陷。比如,他们会故意删除论文中的关键实验细节,或者移除重要的基线比较,或者限制数据集的多样性。这样做的好处是,研究团队能够精确知道每篇论文存在什么问题,从而准确评估AI是否能够发现这些被故意植入的缺陷。

第二套数据集"LIMITGEN-Human"则来自真实的学术审稿环境。研究团队收集了2025年ICLR会议(国际学习表征会议)提交论文的真实审稿意见,特别是审稿人指出的论文不足之处。这些都是经验丰富的学者在实际审稿过程中发现的真实问题,代表了现实世界中论文可能存在的各种缺陷。

二、检索增强生成技术:为AI审稿员提供"参考资料"

在实际审稿过程中,人类专家会自然地回忆起自己读过的相关文献,将待审论文与已有研究进行对比。这种基于广泛学术知识的比较分析是高质量审稿的关键。然而,大语言模型的训练数据有时间限制,无法获取最新的研究进展,这就像是让一个几年没有更新知识的专家来审稿一样。

为了解决这个问题,研究团队引入了检索增强生成(RAG)技术。这种技术的工作原理类似于给AI配备了一个"实时图书馆助手"。当AI需要审查某篇论文时,系统会自动搜索Semantic Scholar学术数据库,找到与该论文相关的最新研究成果,然后将这些信息提供给AI作为参考。

具体来说,系统首先会根据待审论文的标题和摘要生成搜索关键词,然后检索相关文献。如果论文已经被Semantic Scholar收录,系统会利用其推荐功能找到最相关的20篇论文;如果论文尚未收录,系统会根据相关性搜索并选择最匹配的研究作为参考。接下来,AI会对这些检索到的论文进行重新排序,选出最相关的5篇作为参考资料。

这个过程就像是为AI提供了一个"学术顾问团"。当AI在分析论文的实验设计时,它可以参考其他研究是如何设计类似实验的;当评估论文的方法创新性时,它可以了解该领域的最新进展。这种实时的知识补充大大增强了AI的审稿能力。

三、多智能体协作系统:模拟真实的审稿团队

现实中的学术审稿往往不是单打独斗,而是需要多个专家从不同角度进行评估。有些专家擅长方法论分析,有些专家熟悉实验设计,还有些专家对特定领域的文献了如指掌。为了模拟这种专业化的审稿团队,研究团队开发了多智能体协作系统MARG。

这个系统就像是一个虚拟的审稿委员会,由多个AI"专家"组成。其中包括一个"领导者"智能体,负责协调整个审稿过程;多个"工作者"智能体,负责处理论文的具体内容;以及专门的"专家"智能体,每个都专注于特定的审稿方面,比如方法论评估、实验设计检查、结果分析或文献综述评价。

这些AI专家之间会进行"讨论"和"协商",就像真实的审稿委员会会议一样。领导者智能体会将审稿任务分配给相应的专家,专家们各自进行分析后给出意见,然后领导者智能体综合所有意见形成最终的审稿报告。这种协作模式不仅提高了审稿的全面性,也增强了发现复杂问题的能力。

四、评估方法:如何测试AI的审稿水平

评估AI审稿能力是一个复杂的挑战,因为审稿本身就是一项主观性很强的工作。研究团队设计了一套多层次的评估体系,既包括自动化评估,也包括人工专家评估。

对于人工植入缺陷的LIMITGEN-Syn数据集,评估相对直观:研究团队检查AI是否能够准确识别出预先植入的特定类型缺陷。这就像是给AI一套"找茬游戏",看它能否发现图片中被故意改动的地方。评估指标包括准确率(AI找对问题的比例)以及生成限制描述的质量。

对于真实审稿意见的LIMITGEN-Human数据集,评估则更加复杂。研究团队采用了三个维度的人工评估:忠实性(AI指出的问题是否确实存在于论文中)、合理性(AI的批评是否有道理且有建设性)、以及重要性(AI发现的问题是否真正影响论文质量)。同时,他们还测量了AI生成的审稿意见与人类专家意见之间的重叠度。

为了确保评估的可靠性,研究团队邀请了多位具有丰富学术经验的专家参与人工评估,并计算了评估者之间的一致性。结果显示,不同评估者之间的一致性很高,证明了评估标准的客观性和可靠性。

五、实验结果:AI审稿员的现状与潜力

经过大规模的测试,研究结果既令人鼓舞又发人深省。在人工植入缺陷的测试中,表现最好的AI系统(GPT-4o)只能识别出约52%的问题,而人类专家的识别率高达86%。这个差距就像是新手医生与资深医生在诊断准确率上的差异一样显著。

更具体地分析,研究团队发现AI在不同类型的审稿任务中表现差异很大。在结果分析方面,AI表现相对较好,这可能是因为这类问题往往涉及更直观的统计数据和实验结果,类似于检查计算是否正确。然而,在文献综述评估方面,AI的表现最为薄弱,这反映了理解研究背景和学术脉络的复杂性。

有趣的是,多智能体协作系统MARG的表现明显优于单个AI模型。在人工植入缺陷的测试中,MARG能够识别出68%的问题,比最佳单一模型高出16个百分点。这表明"集体智慧"在AI审稿中同样适用,就像真实的审稿委员会往往比单个审稿人能发现更多问题一样。

检索增强生成技术的效果也很明显。在所有测试的AI系统中,配备了RAG技术的版本都比原始版本表现更好。其中,GPT-4o配合RAG技术的提升最为显著,准确率提高了12.2个百分点。这证明了为AI提供最新学术知识的重要性。

六、跨领域适用性:从AI到生物医学

虽然主要实验集中在人工智能领域的论文上,研究团队也测试了这些方法在其他学科中的适用性。他们邀请生物医学和计算机网络领域的专家,按照相同的方法构建了小规模的测试数据集。

结果显示,AI的审稿能力确实具有一定的跨领域适用性,但在不熟悉的领域中表现会有所下降。比如,GPT-4o在生物医学领域的准确率从45.9%降至31.3%,在计算机网络领域降至37.5%。不过,RAG技术在跨领域应用中表现出了更大的价值,能够为AI提供领域特定的知识支持。

这种跨领域的测试结果提醒我们,虽然AI具有一定的通用审稿能力,但要达到人类专家的水平,仍需要大量的领域专业知识积累。这就像是一个优秀的通科医生虽然有扎实的医学基础,但在专科诊断中仍然需要专科医生的专业判断一样。

七、实际应用价值:AI辅助而非替代

研究团队强调,这项研究的目标并非让AI完全替代人类审稿专家,而是探索AI如何在审稿过程中发挥辅助作用。目前的结果表明,AI可以在初步筛选、问题提示、以及减轻审稿负担等方面发挥价值。

具体来说,AI审稿系统可以作为"第一道防线",帮助快速识别论文中的明显问题,让人类专家能够将更多精力投入到需要深度判断的复杂问题上。这就像是现代医疗中的AI辅助诊断系统,虽然不能替代医生,但能够提醒医生注意可能遗漏的问题。

此外,AI审稿系统还可以为初级研究者提供写作指导。通过识别常见的论文问题,这些系统可以帮助年轻学者在投稿前自我检查,提高论文质量。这种应用就像是写作助手,能够在投稿前提醒作者注意可能的问题。

八、技术细节:让AI学会"挑毛病"的艺术

要让AI学会审稿,最大的挑战是教会它如何进行批判性思考。传统的AI训练往往注重生成流畅、准确的文本,但审稿需要的是发现问题、质疑假设、评估逻辑的能力。

研究团队采用了精心设计的提示工程策略。他们为不同类型的审稿任务设计了专门的指令模板,详细说明了每种问题的特征和识别方法。比如,在检查实验设计时,AI会被明确指示要关注基线比较的完整性、数据集的代表性、以及消融实验的必要性。

在多智能体系统中,每个AI专家都有明确的角色定义和专业领域。方法论专家会重点关注技术方案的合理性和创新性;实验设计专家会检查实验的严谨性和可重复性;结果分析专家会评估结论的可靠性和统计显著性;文献综述专家则会评估相关工作的完整性和准确性。

为了确保AI生成的审稿意见具有建设性,研究团队特别强调了具体性和可操作性。AI不仅要指出问题所在,还要尽可能提供改进建议。这就像是一个好的编辑不仅会指出文章的问题,还会建议如何修改一样。

九、局限性与未来方向

研究团队坦诚地承认了当前工作的局限性。首先,评估主要集中在文本内容上,没有考虑论文中的图表、公式等非文本元素。在实际审稿中,这些视觉元素往往包含重要信息,其质量也会影响论文的整体评价。

其次,虽然RAG技术能够提供最新的学术信息,但目前采用的检索方法相对简单。未来可以探索更高级的检索算法,比如多轮检索、动态查询扩展等技术,以获得更相关和更全面的背景知识。

另外,目前的评估主要依赖自动化指标和有限的人工评估。虽然研究团队努力确保评估的客观性,但审稿本身的主观性意味着不同专家可能对同一问题有不同看法。未来需要更大规模、更多样化的人工评估来验证结果的普遍性。

研究团队指出,当前的分类体系主要基于AI领域的研究特点。不同学科的论文可能有不同的问题类型和评估标准。要让AI审稿系统真正实用,需要为不同学科开发专门的问题分类体系和评估标准。

十、对学术界的深远影响

这项研究的意义远超技术本身,它提出了关于未来学术评议制度的重要思考。随着科学研究的规模和速度不断增长,传统的同行评议制度面临越来越大的压力。有经验的审稿专家数量有限,而需要审查的论文数量却在急剧增长,这种供需矛盾正在影响学术出版的质量和效率。

AI辅助审稿为解决这一问题提供了新的可能性。虽然目前的AI系统还无法完全替代人类专家,但它们已经展现出在特定任务上的价值。比如,AI可以快速筛选明显存在问题的论文,让人类专家专注于更有价值的稿件;AI也可以为审稿专家提供参考意见,帮助他们更全面地评估论文。

同时,这项研究也为提高学术写作质量提供了新工具。研究者可以利用AI审稿系统在投稿前自我检查,识别和修正常见问题。这种预防性的质量控制可能比事后的同行评议更有效率。

对于学术期刊和会议组织者来说,AI审稿系统可以帮助建立更标准化、更客观的评估流程。虽然不能消除主观判断的必要性,但至少可以确保一些基本的质量标准得到一致的执行。

这项研究也引发了关于学术评估公平性的讨论。如果AI系统在某些类型的问题识别上表现更好,而在其他方面表现较差,这可能会无意中偏向某些研究方向或方法。因此,在推广AI审稿系统时,需要特别注意确保评估的公平性和全面性。

说到底,这项研究就像是为学术界装上了一双"智能眼镜"——虽然还不能完全替代人类专家的判断,但已经能够帮助我们更清楚地看到论文中的问题和不足。随着技术的不断改进和完善,AI审稿系统有望成为学术质量控制的重要工具,让科学研究的质量评估变得更加高效和标准化。当然,学术研究的精髓在于创新思维和批判精神,这些人类独有的品质是任何AI系统都无法替代的。因此,未来最理想的状态可能是人机协作的审稿模式,让AI处理程序性和标准化的检查工作,而让人类专家专注于创新性和深度思考的评估。

对于有兴趣深入了解这项研究技术细节的读者,完整论文可通过arXiv平台访问(https://arxiv.org/abs/2507.02694),研究团队也在GitHub平台公开了相关的数据和代码(yale-nlp/LimitGen),为后续研究提供了宝贵的资源基础。

Q&A

Q1:LIMITGEN是什么?它能做什么? A:LIMITGEN是由耶鲁大学团队开发的全球首个AI论文审稿能力测试系统,专门评估大语言模型能否像人类专家一样识别科学论文中的问题和不足。它包含人工植入缺陷和真实审稿意见两套数据集,能够全面测试AI的审稿水平。

Q2:AI审稿员会不会取代人类专家? A:目前不会完全取代。实验结果显示,最佳AI系统的问题识别率约为52%,而人类专家达到86%。AI更适合作为辅助工具,帮助初步筛选问题和减轻审稿负担,让人类专家专注于需要深度判断的复杂问题。

Q3:检索增强生成技术是如何提升AI审稿能力的? A:这项技术为AI配备了"实时图书馆助手",能自动搜索相关最新文献作为参考。当AI审查论文时,系统会从学术数据库检索相关研究,让AI能够基于最新知识进行比较分析,显著提升了审稿的准确性和专业性。

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。