复旦大学团队首创多维约束框架:让AI更听话,不再"一言难尽"

这项由复旦大学计算机科学学院叶俊杰、黄彩霜等研究者领导的研究发表于2025年5月,同时联合了联想研究院和腾讯的科研力量。有兴趣深入了解的读者可以通过arXiv:2505.07591访问完整论文。

当我们和AI对话时,经常会遇到这样的情况:明明给出了详细的要求,比如"用大写字母回答,不超过50个词,必须包含'人工智能'这个词",但AI的回答要么格式不对,要么漏掉了某些要求。这就像和一个总是"选择性听取"指令的助手打交道一样令人沮丧。

这种现象在AI领域被称为"指令跟随"问题,也就是大语言模型能否准确理解并执行用户给出的各种约束条件。随着AI越来越多地被应用到需要严格格式输出的场景中——比如生成JSON数据、编写特定格式的报告,或是进行多语言翻译——这个问题变得愈发重要。即使是微小的格式偏差,也可能导致整个系统崩溃。

目前的AI评测方法就像用同一把尺子测量所有东西一样粗糙。现有的测试基本都使用固定模板,无法反映真实世界中用户表达约束的多样性。更糟糕的是,很多评估还依赖AI自己给自己打分,这就像让学生自己批改自己的试卷一样不靠谱。

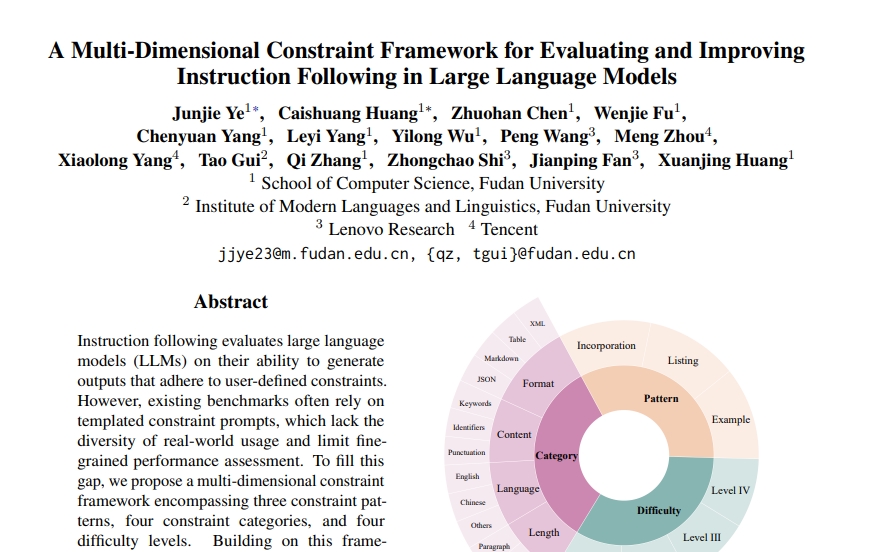

复旦大学的研究团队决定彻底改变这种状况。他们开发了一个全新的多维约束框架,就像为AI的"听话能力"建立了一套完整的评价体系。这个框架不是简单地测试AI能否完成任务,而是深入分析AI在面对不同类型、不同复杂度约束时的表现差异。

一、破解AI"选择性失聪"的奥秘

研究团队首先发现,AI处理约束的困难程度很大程度上取决于约束的"包装方式"。他们识别出了三种主要的约束表达模式,就像三种不同的"说话方式"。

第一种是"示例模式",就像教小孩学说话时先给几个例子。比如要求AI用大写字母回答问题时,先提供几个标准答案作为参考。这种方式利用了AI的"模仿学习"能力,效果通常最好,因为AI可以从具体例子中理解抽象要求。

第二种是"列表模式",采用条条框框的清晰结构。例如:"输出必须遵循以下规则:1. 使用大写字母;2. 不超过50个词;3. 包含关键词'技术'"。这种方式让约束一目了然,特别适合需要明确规范的场景。

第三种是"融合模式",将约束自然地嵌入到问题描述中。比如:"请用大写字母简短地介绍一下人工智能技术的发展"。虽然这种表达更自然流畅,但AI往往更容易忽略其中的约束要求。

研究团队的测试结果证实了一个有趣的现象:AI就像一个更愿意看图学习而不愿意读文字说明的学生。在示例模式下,AI的表现最佳,平均正确率能达到70%以上。而在融合模式下,AI的表现明显下降,正确率往往只有50%左右。这说明AI在理解隐含约束方面还有很大提升空间。

二、四大约束类别:AI的"考试科目"

除了表达方式,研究团队还发现约束的内容类型也会显著影响AI的表现。他们将所有约束分为四个主要类别,就像给AI设置了四门不同的"考试科目"。

"内容约束"就像作文考试中的主题要求。这包括必须包含某些关键词、避免特定表达,或者以特定标识符开头结尾。比如要求回答必须包含"可持续发展"这个词,或者每段都要以"#"号开头。这类约束相对容易理解,因为它们直接关系到回答的实质内容。

"格式约束"则像是文档排版要求。这包括输出为JSON格式、使用Markdown标记、创建表格或XML结构等。现代AI应用中,这类约束极其重要,因为程序需要能够自动解析AI的输出。然而,即使是简单的JSON格式错误,也可能让整个数据处理流程失效。

"语言约束"涉及使用特定的语言或文字风格。这不仅包括中文、英文等不同语言,还包括大写字母、首字母大写、全小写等不同的表现形式。对于多语言AI应用来说,这类约束的重要性不言而喻。

"长度约束"规定了输出的篇幅范围。可以是段落数量、句子数量,或者具体的字词限制。这类约束看似简单,但实际上需要AI在生成过程中实时监控输出长度,对AI的"自我控制"能力提出了较高要求。

有趣的是,不同类型的约束对AI来说难度差异很大。语言约束通常最容易遵循,特别是基本的大小写要求。内容约束的难度中等,AI通常能记住要包含哪些关键词。而格式约束往往最具挑战性,尤其是复杂的嵌套结构,AI经常会在细节上出错。

三、难度等级:从"小学题"到"研究生考试"

研究团队还创建了一个四级难度体系,就像从小学到研究生的逐级递进。这个分级不是随意设定的,而是基于约束数量和复杂度的科学评估。

一级难度就像小学数学题,只包含一个约束类别中的1-2个具体要求。比如只要求"用大写字母回答"或"答案不超过50个词"。在这个级别上,大多数AI模型都能表现得相当不错,平均正确率达到77.67%。

二级难度增加到两个约束类别,总共2-4个具体要求。例如既要求大写字母(语言约束),又要求包含特定关键词(内容约束)。这时AI开始出现明显的困难,需要同时关注多个维度的要求。

三级难度涉及三个约束类别,共3-6个要求。比如要求大写字母、包含关键词、还要使用特定格式。此时AI的表现开始大幅下滑,就像学生面对多科目综合考试时的紧张表现。

四级难度是最高级别,包含四个约束类别的4-8个要求。例如要求大写字母、包含多个关键词、使用JSON格式、且长度限制在特定范围内。在这个级别上,AI的平均正确率只有32.96%,即使是最先进的模型也只能达到67.50%的正确率。

这个难度递进曲线揭示了AI能力的一个重要特征:它们在处理单一约束时表现优秀,但随着约束数量和复杂度的增加,性能会急剧下降。这就像人类在处理多任务时会出现认知负荷一样,AI也有类似的"认知瓶颈"。

四、自动化生产线:让约束测试变得简单

为了解决现有测试方法的局限性,研究团队开发了一个自动化的指令生成系统,就像建立了一条专门生产"AI考试题"的流水线。这个系统能够将任何普通问题转换成包含各种约束的复杂指令。

整个生产流程包含三个关键步骤。首先是"约束扩展",系统会随机选择一个还没有涉及的约束类别,然后添加1-2个具体的约束要求。这个过程会重复进行,直到达到预设的难度等级。就像给一道简单的数学题逐步添加额外条件,让它变得越来越具有挑战性。

接下来是"冲突检测",系统会仔细检查新添加的约束是否与已有约束产生矛盾。比如不能同时要求"全部大写"和"全部小写"。这个检测机制确保生成的指令是逻辑一致的,避免了不可能完成的任务。如果发现冲突,系统会自动丢弃有问题的指令,重新生成。

最后是"指令重写",系统会根据三种不同的约束表达模式重新组织指令。对于示例模式,系统会自动查找并添加三个相关的问答对作为参考。对于列表模式,系统会将所有约束清晰地排列出来。对于融合模式,系统会将约束自然地融入到问题描述中。

通过这个自动化系统,研究团队成功生成了1200个测试样本,每个都配有专门的验证代码来自动判断AI的回答是否满足所有约束。这种自动化验证避免了人工评估的主观性和AI自评的偏差性,确保了评测结果的客观性和准确性。

五、大规模测试:19个AI模型的"体检报告"

研究团队对19个不同的大语言模型进行了全面测试,涵盖了从开源到商业、从小型到大型的各种主流AI系统。这次测试就像给整个AI行业做了一次全面的"健康体检"。

测试结果揭示了几个令人意外的发现。首先,模型大小确实影响指令跟随能力,但这种影响并不是绝对的。在大多数模型家族中,参数更多的模型确实表现更好,特别是在处理复杂约束和高难度任务时。但是GPT系列出现了有趣的反例:GPT-4o在某些任务上的表现竟然不如GPT-4o-Mini。

这种现象被研究者称为"对齐税",意思是当AI模型被优化得更加安全、更加符合人类价值观时,可能会在某些特定能力上出现退化。这就像一个全才学生在学习更多科目后,反而在某个单项上不如专业选手。

更令人惊讶的是,强大的推理能力并不自动转化为更好的指令跟随能力。一些在数学和逻辑推理方面表现卓越的模型,在简单的格式约束面前却频频出错。研究团队发现,这些模型往往能在推理过程中正确识别约束要求,但在最终输出时却无法正确实施。这就像一个学生明明知道考试要求,却在答题时忘记按要求格式作答。

在约束表达模式方面,几乎所有模型都呈现出相同的趋势:示例模式表现最佳,列表模式次之,融合模式最差。这个结果证实了AI模型更擅长从具体例子中学习,而不是理解抽象的文字描述。

测试还发现,即使是最先进的商业模型,在面对四级难度的复杂约束时,成功率也很难超过70%。这意味着当前的AI技术在处理多重复杂约束方面还有很大改进空间。

六、训练改进:让AI变得更"听话"

发现问题后,研究团队并没有止步于分析,而是积极寻求解决方案。他们利用自己开发的数据生成系统创建了7906个训练样本,然后使用强化学习方法来改进AI模型的指令跟随能力。

这个改进过程就像给AI进行专门的"服从性训练"。研究团队选择了6个不同的模型进行实验,使用GRPO算法进行训练。这种算法的核心思想是根据AI满足约束的数量来给予奖励,满足的约束越多,奖励越高。就像训练宠物时用食物奖励正确行为一样。

训练结果非常令人鼓舞。所有接受训练的模型在指令跟随能力上都获得了显著提升。最突出的是LLaMA3.1-Instruct-8B模型,其总体正确率从36.17%跃升至88.08%,提升幅度超过50个百分点。其他模型也都有30-40个百分点的明显改进。

更重要的是,这种专门的指令跟随训练并没有损害模型的其他能力。在知识问答、数学推理、代码编写等其他任务上,训练后的模型不仅保持了原有水平,在某些方面甚至有所提升。这说明指令跟随能力的改进是一种"正向迁移",能够带动其他能力的协同发展。

训练的效果还体现在跨领域的泛化能力上。虽然训练数据只包含单轮对话,但模型在多轮对话的指令跟随测试中也表现出明显改进。这表明AI学到的不仅仅是特定的约束处理技巧,而是更深层的指令理解和执行能力。

七、深入AI大脑:注意力机制的秘密

为了理解训练为什么有效,研究团队深入分析了模型内部的参数变化,就像给AI做了一次"大脑扫描"。他们发现,改进主要来自于注意力模块的调整,这些模块负责决定AI在处理信息时应该关注什么。

具体来说,训练后的模型在面对包含约束的指令时,会将更多注意力分配给约束相关的词汇,而减少对无关信息的关注。这种变化分布在模型的各个层次中,表明这是一种全局性的优化,而不是局部的调整。

通过可视化分析,研究团队展示了这种注意力重分配的具体效果。在训练前,AI可能会平均关注指令中的所有内容。训练后,AI会明显增加对"大写字母"、"包含关键词"、"JSON格式"等约束描述的关注度,同时保持对核心问题内容的充分关注。

这个发现具有重要的理论价值。它表明AI的指令跟随能力主要受限于注意力分配机制,而不是基础的语言理解或生成能力。换句话说,AI并不是不懂用户的要求,而是在处理过程中"注意力不集中",容易被其他信息干扰而忘记约束要求。

这种理解为未来的AI改进指明了方向。与其开发全新的模型架构,不如专注于优化现有模型的注意力机制,让它们能够更好地识别和保持对约束信息的关注。

八、实际应用:从实验室到现实世界

这项研究的价值不仅在于理论突破,更在于实际应用的广阔前景。随着AI技术在各行各业的深入应用,精确的指令跟随能力变得越来越重要。

在软件开发领域,AI经常需要生成特定格式的代码或配置文件。一个小小的格式错误就可能导致程序无法运行。通过这项研究的方法训练的AI,能够更可靠地生成符合语法要求的代码,减少开发者的调试工作。

在内容创作方面,许多企业需要AI生成符合特定品牌风格和格式要求的文章。传统AI可能会忽略字数限制、关键词要求或特定的排版格式。改进后的AI能够更好地满足这些细致要求,提高内容的可用性。

在客服和虚拟助手应用中,AI需要根据不同情境提供格式化的回复。比如处理投诉时需要使用正式语言,处理咨询时需要包含特定的联系信息。更强的指令跟随能力让AI能够更好地适应这些多样化的要求。

研究团队开发的评测框架也为AI行业提供了新的质量标准。传统的AI评测主要关注回答的正确性,而忽略了格式和约束的遵循情况。这个新框架让开发者能够更全面地评估AI的实用性,推动整个行业向更实用的方向发展。

九、局限性与未来方向

研究团队诚实地承认了当前工作的局限性。由于构建完美标准答案的复杂性,他们只能使用强化学习而不是传统的监督学习方法。虽然结果显示这种方法很有效,但理论上监督学习可能带来更稳定的改进效果。

另一个局限在于研究主要关注通用的指令跟随能力,没有深入探索特定领域的应用效果。比如在医疗、法律或金融等专业领域,AI可能需要遵循更加严格和复杂的约束规则。未来的研究需要验证这种方法在专业领域的适用性。

研究团队也指出,虽然他们证明了方法的有效性,但关于为什么注意力机制的调整能带来如此显著改进,还需要更深入的理论研究。这种理解对于开发更高效的训练方法至关重要。

展望未来,这项研究为AI发展开辟了新的路径。与其盲目追求模型规模的扩大,不如专注于提高现有模型的指令理解和执行精度。这种思路不仅更加经济高效,也更符合实际应用的需求。

说到底,这项研究回答了一个看似简单却极其重要的问题:如何让AI真正理解并执行我们的要求。在AI技术日益普及的今天,这种"听话"的能力比单纯的聪明更加重要。毕竟,一个能够精确执行指令的AI助手,比一个聪明但经常"自作主张"的AI更值得信赖。

研究团队的工作不仅推动了AI技术的进步,也为普通用户带来了希望:未来我们与AI的交互会变得更加可靠和高效。当我们说"请用大写字母、不超过50词、包含'人工智能'这个词来回答"时,AI真的会完全按照我们的要求来做。这种改变看似微小,但对于AI技术的实用化具有革命性的意义。

对于有兴趣深入了解技术细节的读者,可以通过论文提供的GitHub链接(https://github.com/Junjie-Ye/MulDimIF)获取完整的代码和数据,亲自体验这个多维约束框架的强大功能。

Q&A

Q1:什么是AI的"指令跟随"能力?为什么这么重要? A:指令跟随能力是指AI能否准确理解并执行用户给出的各种要求和约束条件,比如格式要求、字数限制、必须包含的关键词等。这很重要因为在实际应用中,即使AI回答内容正确,但格式不对也可能导致程序报错或系统崩溃。就像一个助手虽然很聪明,但如果总是不按要求做事,实用价值就会大打折扣。

Q2:现在的AI在指令跟随方面表现如何? A:研究发现,目前即使是最先进的AI模型,在面对复杂的多重约束时表现都不够理想。简单约束(如只要求大写字母)的成功率能达到77%,但复杂约束(如同时要求格式、内容、语言、长度等)的成功率往往只有30-40%。这说明AI在处理多任务要求时还存在明显的"认知瓶颈"。

Q3:这项研究开发的训练方法真的有效吗?会不会影响AI的其他能力? A:非常有效!经过训练的AI模型在指令跟随方面有了显著提升,平均改进幅度达到30-50个百分点。更重要的是,这种训练不仅没有损害AI的其他能力,在某些方面(如代码编写、数学推理)甚至还有所提升。这证明了指令跟随能力的改进能够带动其他能力的协同发展。

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。