香港大学突破性研究:让AI看图更聪明的"超级翻译器"问世

当我们拍下一张照片时,眼睛看到的是丰富多彩的画面,但电脑看到的却是一堆数字。如何让机器真正"理解"图像,一直是人工智能领域的核心挑战之一。最近,香港大学和字节跳动种子实验室的研究团队在这个方向上取得了重大突破,他们开发出了一个名为GigaTok的"超级翻译器",能够更好地帮助AI理解和生成图像。

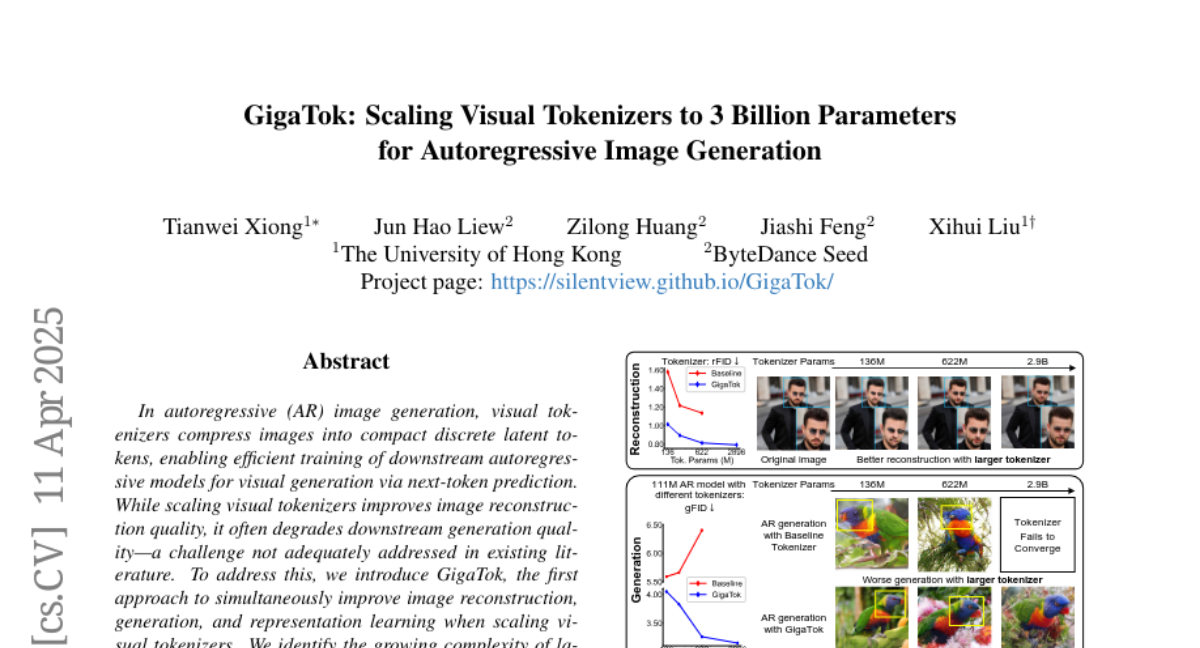

这项由香港大学的刘希辉教授和熊天威,以及字节跳动种子实验室的廖俊豪、黄子龙、冯嘉时组成的研究团队,于2025年4月发表了题为"GigaTok: Scaling Visual Tokenizers to 3 Billion Parameters for Autoregressive Image Generation"的研究论文。有兴趣深入了解的读者可以通过arXiv:2504.08736访问完整论文内容。

要理解这项研究的重要性,我们可以把它想象成语言翻译的过程。当你要把中文翻译成英文时,你需要一个懂得两种语言的翻译员。同样地,当AI要理解图像时,也需要一个"翻译员"把图像转换成它能理解的"语言"。这个翻译员在技术上被称为"视觉分词器",而GigaTok就是迄今为止最强大的视觉分词器,拥有惊人的30亿个参数。

研究团队发现了一个有趣的现象,就像请一个翻译水平更高的专家来翻译文章一样,理论上应该得到更好的翻译质量。但在AI图像处理中,研究人员发现了一个奇怪的矛盾:当他们让翻译器变得更强大时,虽然它能更准确地"翻译"图像内容,但下游的AI模型反而更难学会生成新图像了。这就好比一个翻译专家虽然翻译得很准确,但他用的词汇过于复杂,反而让读者更难理解文章内容。

这个矛盾让研究团队陷入了思考。他们通过大量实验发现,问题的根源在于强大的翻译器会创造出过于复杂的"词汇表"。就像一个学者在翻译时使用了太多生僻词汇,虽然意思表达得很准确,但普通读者却看不懂了。

一、发现问题的根源

为了解决这个难题,研究团队首先需要找到一种方法来监测翻译器的质量。他们设计了一个名为"AR探测"的评估方法,这就像是请一个小学生来检验翻译质量一样。虽然小学生的水平有限,但如果连小学生都能理解的翻译,那说明翻译质量是真正好的。

通过这种方法,研究团队发现了一个关键规律:随着视觉翻译器变得越来越强大,它们生成的"词汇"变得越来越复杂,导致下游的AI模型越来越难以学习。这就像是一个专业翻译员在翻译莎士比亚的作品时,虽然保持了原文的精妙,但使用的词汇过于艰深,反而让普通读者无法欣赏。

研究团队通过一系列精心设计的实验验证了这个发现。他们训练了三个不同规模的视觉分词器,参数量分别为136M、622M和2.9B。结果显示,虽然参数更多的分词器在图像重建质量上表现更好,但当用它们来训练图像生成模型时,生成效果反而变差了。这个现象就像是一个过度精细的地图虽然包含了更多细节,但对于一个只想找到回家路的人来说,反而显得过于复杂难懂。

二、创新的解决方案

面对这个挑战,研究团队提出了一个巧妙的解决方案:语义正则化。这个方法的核心思想是让强大的翻译器在工作时,时刻参考一个"语义导师"的建议,确保翻译出来的内容不仅准确,还要保持语义的一致性。

具体来说,他们使用了一个叫做DINOv2的预训练视觉模型作为"语义导师"。这个导师就像是一个经验丰富的老师,它能够提供关于图像语义内容的稳定指导。在训练过程中,视觉分词器不仅要学会准确重建图像,还要确保其内部表示与这位语义导师的理解保持一致。

这种方法的妙处在于,它既保持了大型分词器的强大能力,又防止了它们产生过于复杂的表示。就像是给一个天才学生配备了一位智慧的导师,确保学生在追求知识深度的同时,不会偏离正确的方向。

通过语义正则化,研究团队成功解决了重建质量与生成质量之间的矛盾。实验结果显示,加入语义正则化后,大型分词器不仅保持了优秀的图像重建能力,还大幅提升了下游图像生成模型的表现。

三、架构设计的智慧

GigaTok的架构设计体现了研究团队的深刻洞察。他们采用了一种混合架构,将卷积神经网络(CNN)和Transformer的优势结合起来。这就像是设计一座桥梁,既要有钢筋混凝土的坚固基础,又要有精妙的悬索结构来跨越长距离。

在编码器部分,GigaTok首先使用CNN层来处理图像的局部细节,就像是用放大镜仔细观察画面的每个角落。然后,Transformer层负责理解这些局部信息之间的关系,就像是一个指挥家协调乐团中各个乐器的演奏。

更有趣的是,研究团队发现了一维分词器比二维分词器更具扩展性的特点。传统的二维分词器就像是按照网格来切割图像,而一维分词器则像是把图像转换成一串珠子,每颗珠子都承载着特定的信息。这种一维表示方式不仅更加灵活,还能更好地与现有的语言模型架构兼容。

在设计编码器和解码器时,研究团队采用了非对称设计策略。他们发现解码器的任务更加艰难,就像是一个魔术师要从帽子里变出兔子一样,需要从有限的信息中重建完整的图像。因此,他们给解码器分配了更多的参数,确保它有足够的能力完成这个复杂的任务。

四、训练过程的突破

当模型规模达到29亿参数时,研究团队遇到了新的挑战:传统的训练方法开始失效。这就像是驾驶一艘巨大的航母,需要完全不同的操控技巧。他们发现,大规模模型在训练过程中会出现收敛困难的问题,主要表现为代码本使用率过低。

为了解决这个问题,研究团队引入了熵损失机制。这个机制的作用就像是一个平衡器,确保模型在学习过程中能够均匀地使用所有可用的"词汇",而不是只依赖少数几个常用词。通过这种方法,29亿参数的模型终于能够稳定训练,并达到了前所未有的性能水平。

熵损失的工作原理可以这样理解:当一个学生在写作文时,如果只使用很少的词汇,文章就会显得单调乏味。熵损失就像是一个写作老师,鼓励学生使用更丰富的词汇表,让文章更加生动有趣。

五、实验验证与成果

为了验证GigaTok的有效性,研究团队进行了大量的实验。他们在ImageNet数据集上训练了不同规模的模型,并与现有的最先进方法进行了全面比较。结果显示,GigaTok在多个关键指标上都达到了最先进的水平。

在图像重建质量方面,29亿参数的GigaTok达到了0.79的rFID分数,这是所有离散分词器中的最佳表现。同时,当用GigaTok训练的14亿参数图像生成模型在ImageNet上的生成质量评估中,获得了1.98的gFID分数,同样创下了新的记录。

更令人惊喜的是,使用GigaTok训练的模型不仅在图像生成方面表现出色,在图像理解任务上也展现了强大的能力。通过线性探测实验,研究团队发现这些模型学到的表示具有很强的语义性,在分类任务上达到了74.0%的准确率。

研究团队还对不同设计选择进行了详细的消融实验。他们发现,语义正则化的权重设置、对齐层的选择、以及预训练语义编码器的选择都会显著影响最终性能。这些发现为后续研究提供了宝贵的指导。

六、技术细节与实现

GigaTok的实现涉及许多精妙的技术细节。在一维分词器的设计中,研究团队使用了Q-Former架构来实现二维图像特征到一维token序列的转换。这个过程就像是把一幅复杂的拼图重新组织成一串有序的积木块,每个积木块都承载着图像的重要信息。

Q-Former编码器使用多层次的平均池化策略来初始化一维查询向量。这种方法就像是用不同粒度的筛子来筛选信息,从粗糙到精细,确保捕获到图像的各个层次的特征。在解码阶段,二维查询向量都从第一个一维潜在特征初始化,然后逐步重建出完整的图像。

语义正则化的实现使用了余弦相似度来衡量分词器特征与预训练模型特征之间的一致性。研究团队通过大量实验确定了最佳的对齐层和正则化权重,确保在保持重建质量的同时,最大化下游任务的性能。

七、实际应用与影响

GigaTok的成功不仅仅是学术上的突破,更有着广泛的实际应用价值。在内容创作领域,这项技术能够帮助艺术家和设计师更高效地生成高质量的图像。在教育和培训领域,它可以用来创建更丰富的视觉教学材料。

更重要的是,GigaTok为统一的多模态模型开发奠定了基础。由于它能够将图像转换为类似文本的token序列,现有的大型语言模型可以很容易地扩展到处理图像信息。这就像是给一个只会说中文的人配备了实时翻译器,让他能够理解和使用英文资料。

在计算效率方面,GigaTok也表现出色。研究团队的分析显示,即使是29亿参数的大型分词器,在图像生成过程中的计算开销也只占总时间的约10%。这意味着用户可以享受到大型模型带来的性能提升,而无需承担过多的计算成本。

研究团队还发现,GigaTok训练的模型在没有分类器自由引导的情况下就能达到最佳生成效果。这个发现很有意思,说明模型本身就学会了生成高质量图像的能力,而不需要额外的指导机制。

八、未来展望与局限

虽然GigaTok取得了显著成功,但研究团队也诚实地指出了当前工作的一些局限性。目前的研究主要聚焦于类别条件的图像生成,而在文本到图像生成或视频生成方面还有待进一步探索。

另一个值得注意的局限是,基于Transformer的一维分词器在处理多分辨率图像时需要额外的训练调整,这与基于CNN的二维分词器有所不同。这就像是一个专门为某种规格设计的工具,在面对不同规格的任务时需要重新调整。

不过,这些局限性也为未来的研究指明了方向。研究团队认为,除了模型规模的扩展,训练数据的规模、代码本维度和大小的优化都是值得探索的方向。

研究还发现了一个有趣的现象:当延长分词器的训练时间时,虽然重建质量会持续改善,但下游生成质量可能会先提升后下降。这提醒我们,在模型训练中找到合适的平衡点是非常重要的,就像烹饪时掌握火候一样,过犹不及。

说到底,GigaTok的成功证明了在AI视觉理解领域,"大力出奇迹"的思路是可行的,但前提是要有正确的方法和策略。研究团队通过语义正则化巧妙地解决了规模扩展中的核心矛盾,为未来的大规模视觉模型开发提供了宝贵的经验。这项研究不仅推动了技术的边界,更为我们理解和构建更智能的视觉AI系统开辟了新的道路。

对于普通人来说,这项研究意味着我们将很快看到更智能、更高效的AI图像生成和理解工具。无论是在创意设计、教育培训,还是在日常的图像处理需求中,这种技术都将为我们的生活带来更多便利和可能性。有兴趣深入了解这项研究技术细节的读者,可以通过论文链接arXiv:2504.08736获取完整的研究报告。

Q&A

Q1:GigaTok是什么?它能做什么? A:GigaTok是香港大学开发的一种AI"翻译器",专门把图像转换成AI能理解的"语言"。它最大的特点是拥有30亿个参数,能够帮助AI更好地理解和生成图像,就像给AI配备了一个超级强大的图像理解助手。

Q2:为什么说GigaTok解决了重建与生成的矛盾? A:以前的技术中,让AI更准确地理解图像往往会让它更难生成新图像,就像一个翻译过于精确反而难懂。GigaTok通过"语义正则化"技术,让AI在保持理解准确性的同时,也能轻松生成高质量图像。

Q3:普通人什么时候能用到这项技术? A:虽然GigaTok目前还在研究阶段,但它的技术原理已经可以应用到图像生成、内容创作等领域。未来我们可能会在各种AI绘画工具、智能设计软件中看到这类技术的应用。

好文章,需要你的鼓励

-

浙江大学突破:让AI专家团队在考试时"动态组队",推理能力飙升

浙江大学团队提出动态专家搜索方法,让AI能根据不同问题灵活调整内部专家配置。该方法在数学、编程等任务上显著提升推理准确率,且不增加计算成本。研究发现不同类型问题偏爱不同专家配置,为AI推理优化开辟新路径。

-

清华大学新突破:AI模型居然能学会"少说话多做事",推理效率提升一倍还更准确

清华大学研究团队提出SIRI方法,通过"压缩-扩张"交替训练策略,成功解决了大型推理模型"话多且准确率低"的问题。实验显示,该方法在数学竞赛题上将模型准确率提升43.2%的同时,输出长度减少46.9%,真正实现了效率与性能的双重优化,为AI模型训练提供了新思路。

-

南洋理工大学突破性研究:用AI实现多分钟视频实时流式生成,就像看电视直播一样

南洋理工大学与腾讯联合研究团队开发出Rolling Forcing技术,实现AI视频实时流式生成的重大突破。该技术通过滚动窗口联合去噪、注意力锚点机制和高效训练算法三项创新,解决了长视频生成中的错误累积问题,可在单GPU上以16fps速度生成多分钟高质量视频,延迟仅0.76秒,质量漂移指标从传统方法的1.66降至0.01,为交互式媒体和内容创作开辟新可能。

-

华中科技大学团队突破性发现:让AI像几何学家一样思考,竟能大幅提升空间理解能力

华中科技大学研究团队发现,通过让AI模型学习解决几何问题,能够显著提升其空间理解能力。他们构建了包含约30000个几何题目的Euclid30K数据集,使用强化学习方法训练多个AI模型。实验结果显示,几何训练在四个空间智能测试基准上都带来显著提升,其中最佳模型达到49.6%准确率,超越此前最好成绩。这项研究揭示了基础几何知识对培养AI空间智能的重要价值。