南开大学新突破:用"离散化SDF"让3D高斯泼溅实现真实感物体重新打光

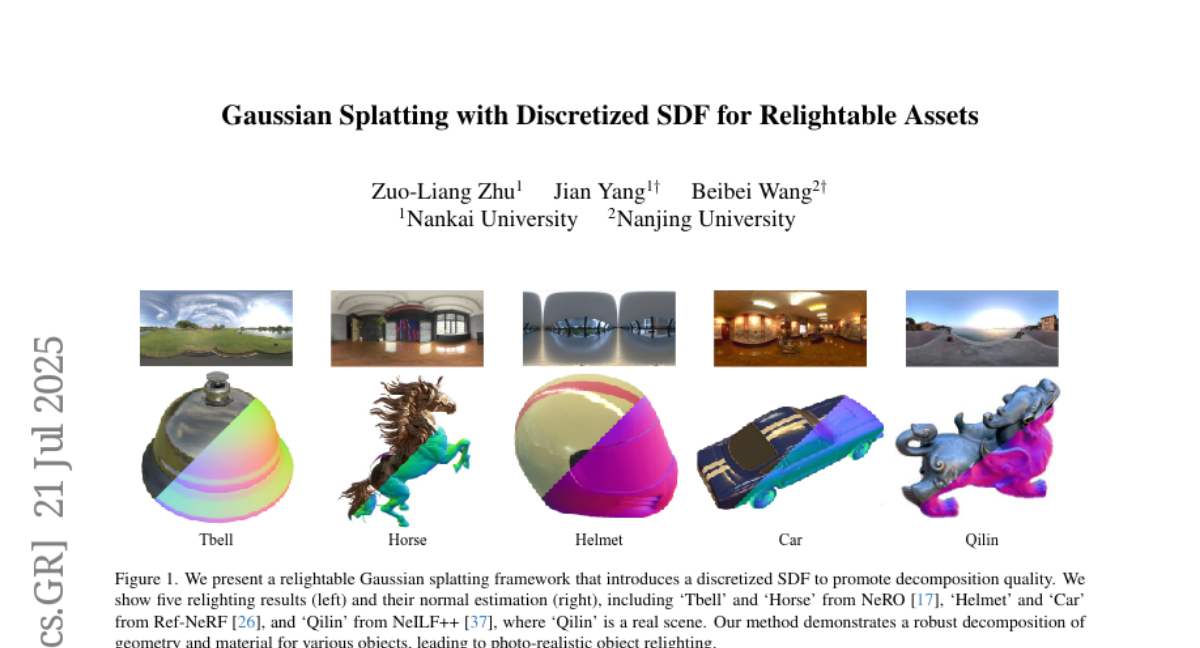

这项由南开大学朱左梁、杨健教授和南京大学王蓓蓓教授合作完成的研究发表于2025年7月的arXiv预印本平台(论文编号:arXiv:2507.15629v1),有兴趣深入了解的读者可以通过GitHub项目页面https://github.com/NK-CS-ZZL/DiscretizedSDF获取完整代码和论文。

在数字世界里,有一个听起来很技术但实际非常有趣的问题:如何让一个3D物体在不同光线下看起来都很真实?这就像摄影师给模特拍照时要调整灯光角度一样,计算机也需要学会如何在虚拟环境中给3D物体"打光"。

传统的方法就像用放大镜一点一点地观察物体表面,既慢又费劲。而3D高斯泼溅技术的出现就像发明了快门相机,能快速捕捉整个场景,但问题是它在处理光影效果时经常"翻车"——要么把金属表面渲染得像塑料,要么把光滑的茶壶表面弄得坑坑洼洼。

这个问题的根源在于,3D高斯泼溅技术把复杂的三维物体分解成无数个小"高斯球",就像用无数个彩色气球来拼凑一个雕塑。这种方法虽然渲染速度很快,但在判断哪些气球应该透明、哪些应该不透明时经常出错,导致最终的光影效果不够真实。

研究团队的解决思路相当巧妙。他们没有像以前的方法那样额外添加一套复杂的几何约束系统(这会大大增加内存占用),而是直接在每个"高斯球"上贴了一个小标签,标明它到物体表面的距离。这就像给每个气球都配了一个GPS定位器,让它们知道自己应该在哪里、应该有多透明。

更巧妙的是,他们设计了一套"投影一致性损失"机制。简单来说,就是让计算机不断检查:如果我把这个高斯球投影到物体表面,它的位置是否和我用传统方法算出来的表面位置一致?如果不一致,就调整参数。这个过程就像一个质量检查员,不断确保每个部件都装在了正确的位置上。

为了避免训练过程中出现几何形状"跑偏"的问题,研究团队还设计了球形初始化策略。他们不是随机放置这些高斯球,而是一开始就把它们排列成球形,就像搭积木时先搭一个稳定的底座。这样做能有效避免算法在训练初期就"走歪路",陷入错误的局部最优解。

在技术实现上,研究团队使用了一个巧妙的SDF到透明度转换函数。这个函数就像一个智能调光器,能根据每个高斯球到表面的距离自动调整其透明度。距离表面越近的高斯球越不透明,距离越远的越透明。为了让这个调光器工作得更稳定,他们还设计了一个"中值损失"机制,通过监控所有高斯球距离的中值来自动调整转换参数,就像给调光器安装了一个自动校准系统。

实验结果相当令人惊喜。在多个标准测试数据集上,这种新方法在视觉质量指标上都超越了现有的高斯泼溅重光照方法。更重要的是,它只需要现有最先进方法20%的显存,训练速度也快了很多。这就像发明了一辆既省油又跑得快的新车。

具体来说,在处理反射性物体(比如金属茶壶、玻璃球)时,新方法能准确重现表面的高光和反射效果,而传统方法往往会产生不自然的伪影。在处理复杂几何形状时,比如有很多细节的雕塑或者表面有纹理的物体,新方法也能保持几何的准确性,不会出现表面"融化"或"破损"的现象。

从实际应用角度来看,这项技术的意义不仅仅在于提高了渲染质量。在虚拟现实和增强现实应用中,用户经常需要在不同的光照条件下观看3D物体,比如在室内灯光下查看家具的样子,或者在户外阳光下预览建筑效果。这种技术能让这些体验更加真实可信。

在影视制作领域,这种技术也有很大的应用潜力。传统的3D渲染往往需要专业艺术家花费大量时间调整材质参数和光照设置,而这种自动化的重光照技术能大大降低制作成本和时间。

当然,这项技术也有其局限性。目前它主要专注于直接光照效果,对于复杂的间接光照(比如光线在多个表面之间反射形成的复杂光影效果)处理能力还有待提升。此外,对于一些特殊材质(比如半透明的玉石或者有复杂内部结构的物体),效果也还需要进一步改善。

研究团队在论文中也提到了未来的改进方向。他们计划将这种技术扩展到无界场景中,也就是说不仅能处理单个物体,还能处理整个室外场景的重光照。这将进一步扩大技术的应用范围。

从技术发展的角度来看,这项研究代表了3D渲染技术向着更高效、更实用方向发展的重要一步。它成功地将传统几何约束方法的稳健性和现代快速渲染技术的效率结合在一起,为未来的3D内容创作工具奠定了重要基础。

说到底,这项研究解决的是一个看似技术性很强,实际却与我们日常生活息息相关的问题。每当我们在手机上查看3D产品展示,或者在游戏中欣赏逼真的光影效果时,背后都离不开这样的技术支持。南开大学这个研究团队的工作,让这些体验变得更加真实、更加高效,也为未来更多令人兴奋的应用铺平了道路。归根结底,技术的进步最终都会体现在我们日常的数字体验中,让虚拟世界变得更加真实可信。

Q&A

Q1:什么是3D高斯泼溅技术?它有什么优势? A:3D高斯泼溅技术是一种新的3D场景表示方法,它把复杂的3D物体分解成无数个"高斯球"来表示,就像用彩色气球拼凑雕塑。它的最大优势是渲染速度非常快,能实现实时渲染,但在处理光影效果时容易出现问题。

Q2:离散化SDF是什么意思?为什么要这样做? A:SDF是描述物体几何形状的一种数学表示方法,传统方法需要额外的网络来存储这些信息。离散化SDF就是把这些信息直接"贴"在每个高斯球上,像给每个气球配GPS定位器,这样既节省内存又提高效率。

Q3:这项技术会不会应用到手机或游戏中? A:很有可能。由于这种技术显存需求低、渲染速度快,非常适合移动设备和实时应用。未来我们可能会在手机APP的3D产品展示、移动游戏、AR应用中看到这种技术,让3D效果更真实且更流畅。

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。