机器人学会"自我反思":上海交大团队让机器人像人一样从错误中学习

这项由上海交通大学、香港大学、深圳大学等多家机构联合开展的研究发表于2025年8月的arXiv预印本平台,论文编号为arXiv:2508.02629v2。想要深入了解这项突破性成果的读者可以通过该编号在arXiv官网查找完整论文。研究团队的主要成员包括来自上海交通大学ScaleLab实验室的刘艺斌、穆瑶教授,香港大学多媒体实验室的梁志轩,以及来自东北大学、D-Robotics公司、上海人工智能实验室等多个机构的研究人员。

想象一个孩子第一次学习用筷子吃饭的场景。刚开始时,食物总是掉到桌子上,但孩子会观察自己哪里做错了,调整握筷子的方式,再次尝试。经过反复练习和调整,最终掌握了这项技能。现在,研究团队成功地让机器人也具备了这种"从错误中学习"的能力。

传统的机器人就像只会按照固定食谱做菜的厨师,一旦遇到意外情况就束手无策。比如,当机器人被指令"把杯子放到桌子上"时,如果事先编写的程序出现问题,机器人就会彻底失败,无法自我修正。这就好比一个严格按照食谱做菜的厨师,如果发现盐放多了,却不知道该如何补救,只能重新开始或者放弃。

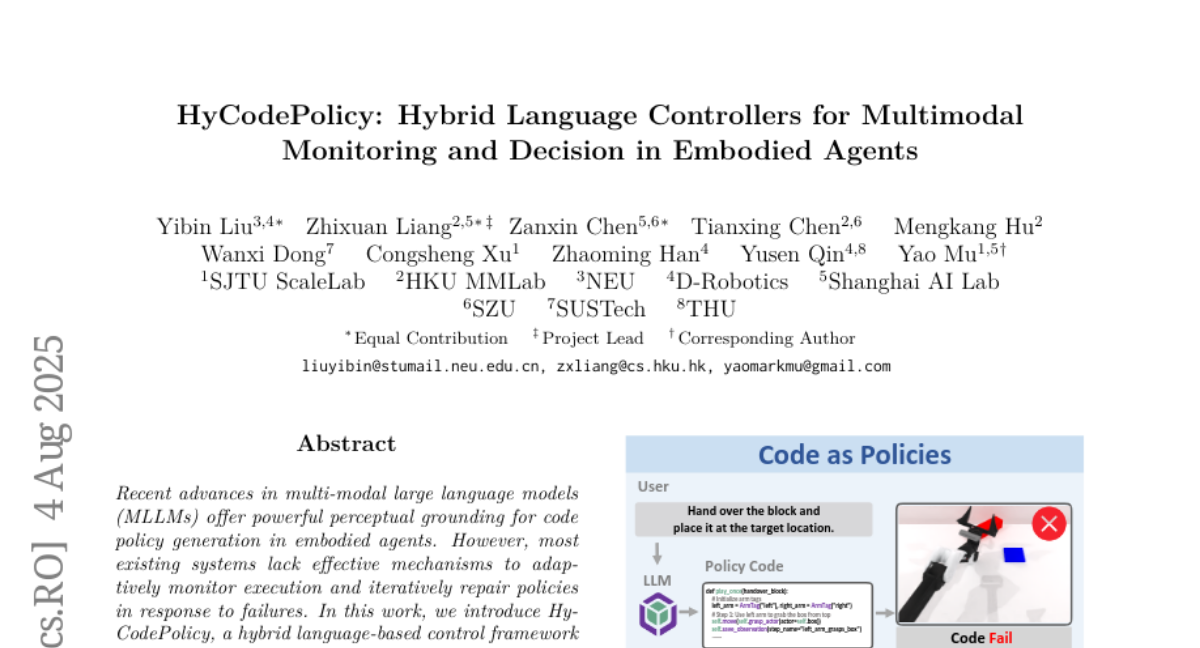

研究团队开发的HyCodePolicy系统就像给机器人装上了一双"眼睛"和一个"大脑",让它能够观察自己的行为,判断哪里出了问题,并且自动修正错误。这个系统的工作原理可以比作一个有经验的厨师:不仅会按照食谱做菜,还会不断品尝、观察、调整,直到做出满意的菜品。

研究的核心突破在于创建了一个完整的"学习-执行-反思-改进"循环。当机器人接到一个任务时,它首先会将复杂任务分解成若干个简单步骤,就像做一道复杂菜品时会分解成备料、调味、烹饪等步骤。然后,机器人在模拟环境中执行这些步骤,同时用"眼睛"(视觉系统)记录每个关键时刻的画面。

最有趣的是,当某个步骤失败时,系统会像一个细心的老师一样分析问题。它不仅会查看程序运行时的错误信息(就像检查食谱是否有误),还会通过分析拍摄的画面来理解为什么会失败(就像观察菜品的颜色、形状来判断问题所在)。这种结合程序日志和视觉观察的双重诊断方法,让机器人能够更准确地找到问题的根源。

为了验证这个系统的效果,研究团队设计了十个不同的机器人操作任务,包括递交物品、堆叠积木、放置鞋子等日常生活中常见的动作。实验结果令人振奋:使用HyCodePolicy系统的机器人在任务成功率上有了显著提升。在基础平台上,成功率从47.4%提升到了63.9%,而在改进后的Bi2Code平台上,成功率更是从62.1%跃升至71.3%。

这种提升就像一个学习能力很强的学生,通过不断练习和反思,考试成绩从不及格逐渐提升到良好水平。更重要的是,机器人现在需要的"练习次数"也大幅减少了,从平均2.42次尝试减少到1.76次就能掌握一个新任务,这意味着学习效率的显著提高。

研究团队还开发了一个名为Bi2Code的全新机器人控制接口,就像为机器人设计了一套更加灵活的"工具箱"。这个工具箱不仅支持双臂协作(想象一个人同时用两只手协调工作),还具备了更加模块化的设计,让机器人能够处理更多类型的任务。

在具体的任务测试中,研究团队发现HyCodePolicy在需要精确空间推理和感知判断的任务上表现尤其出色。比如在"堆叠三个积木"的任务中,传统方法的成功率只有1%到4%,而使用新系统后成功率提升到了82%。这就像一个原本笨手笨脚的人,通过学习和练习,最终能够熟练地搭建复杂的积木城堡。

有趣的是,系统在某些任务上的表现差异也揭示了其工作原理。对于逻辑相对简单、步骤固定的任务(如抓取双瓶子),各种方法的效果差异不大。但对于需要精细操作和感知判断的复杂任务,HyCodePolicy的优势就非常明显了。这说明这套系统特别擅长处理那些需要"眼手协调"的复杂情况。

为了更全面地评估系统的能力,研究团队还在包含50个不同任务的大型测试集上进行了验证。结果显示,HyCodePolicy在各种类型的操作技能上都表现良好,平均成功率达到了43.34%。虽然这个数字听起来不算特别高,但要知道这是在没有针对性训练的情况下实现的"零样本"表现,就像一个从未见过某道菜的厨师,仅凭经验和观察就能做出及格的菜品。

系统在不同技能类型上的表现也很有意思。在基础的抓取、放置、堆叠等操作上,成功率普遍在60%以上,最高可达70%。但在一些需要特殊技巧的任务上,如倾倒、悬挂、按压、扫描等,成功率还有待提高。这主要是因为当前的"工具箱"中还缺少这些特殊操作的专用工具,就像一个厨师工具齐全时能做各种菜,但缺少特殊工具时就无法完成某些特定料理。

从技术实现角度来看,HyCodePolicy的工作流程就像一个经验丰富的工匠师傅带徒弟的过程。首先,师傅(语言模型)根据任务要求制定详细的工作计划,并将其转换成具体的操作代码。然后,徒弟(机器人)在模拟车间里按照计划进行操作,同时师傅在关键节点进行观察和记录。

当操作出现问题时,师傅会从两个角度进行诊断:一是检查计划本身是否有逻辑错误(通过程序日志),二是观察实际操作过程是否有执行偏差(通过视觉分析)。基于这种双重诊断,师傅会对原计划进行针对性修改,然后让徒弟重新尝试。这个过程会持续进行,直到任务成功完成或达到预设的尝试次数上限。

这种方法的巧妙之处在于它模仿了人类学习的自然过程。我们在学习新技能时,通常会先制定计划,然后实践,观察结果,分析问题,调整方法,再次尝试。HyCodePolicy正是将这种人类学习的智慧融入了机器人系统中。

在具体的观察和诊断环节,系统展现出了相当的智能性。它不会对每个微小动作都进行记录,而是会智能识别那些可能产生明显场景变化的关键时刻。这就像一个摄影师不会拍摄每一个瞬间,而是会抓拍最重要的精彩瞬间。这种选择性观察不仅提高了效率,还确保了诊断的准确性。

研究团队在论文中详细展示了生成代码与人类专家编写代码的对比。有趣的发现是,AI生成的代码往往比人类编写的更加详细和谨慎。人类专家可能会省略一些看似显而易见的步骤,而AI则会明确记录每个中间状态,这反而有助于后续的错误诊断和修正。这就像一个新手厨师会仔细记录烹饪过程中的每个细节,而经验丰富的厨师可能会省略一些"常识性"步骤。

从实用性角度来看,这项研究最大的贡献是证明了机器人可以具备真正的自主学习能力。以前的机器人系统就像是"一次性"的工具,编程完成后就固定不变。而HyCodePolicy展示了机器人系统可以成为"进化型"工具,能够在使用过程中不断改进和完善。

当然,这个系统也有其局限性。研究团队坦诚地指出,当前版本在处理需要精细力控制的任务、涉及可变形物体的操作,以及需要复杂时序推理的任务上还有改进空间。这就像一个刚学会基础烹饪技巧的厨师,虽然能做出不错的家常菜,但要成为能够驾驭所有料理类型的大厨,还需要更多的学习和练习。

研究的另一个重要贡献是开发了Bi2Code这个新的机器人控制平台。相比之前的RoboTwin 1.0平台,Bi2Code就像是从老式的手动工具升级到了现代化的电动工具套装。它不仅支持更复杂的双臂协作操作,还提供了更加模块化和用户友好的编程接口,让研究人员能够更容易地开发和测试新的机器人行为。

在代码生成质量方面,Bi2Code平台展现出了显著优势。生成的代码不仅更加简洁(平均代码长度从1236.6个标记减少到569.4个标记),而且与人类专家编写的代码相似度也更高。这就像从冗长复杂的古文翻译成了简洁明了的现代文,既保持了原意,又大大提高了可读性和可维护性。

值得注意的是,研究团队在评估系统性能时采用了非常严格的标准。每个任务都会进行10次独立测试,然后取平均成功率,这确保了结果的可靠性。同时,他们还引入了"收敛迭代次数"这个指标,用来衡量系统学习新任务的效率。这种全面的评估方法就像是对一个学生进行多科目、多次考试,以确保评估结果的客观性和全面性。

在技术架构设计上,HyCodePolicy采用了分层模块化的设计理念。整个系统就像一个精心设计的工厂流水线,每个模块都有明确的职责和接口,既保证了整体功能的完整性,又允许单独优化和升级某个模块。这种设计哲学不仅提高了系统的可维护性,也为未来的功能扩展留下了充足的空间。

从更宏观的角度来看,这项研究代表了机器人技术发展的一个重要里程碑。它不仅解决了机器人操作的技术问题,更重要的是展示了一种全新的机器人智能范式:从被动执行指令转向主动学习和适应。这种转变就像计算机从早期的专用计算器演进为现代的通用智能设备一样,具有深远的意义。

研究团队还特别关注了系统的泛化能力。他们发现,在核心任务集上训练的系统能够很好地推广到其他相关任务上,这说明HyCodePolicy学到的不仅是特定任务的执行方法,更是一种通用的问题解决策略。这就像一个学会了基础数学原理的学生,不仅能解决教科书上的练习题,还能应用这些原理解决生活中的实际问题。

在实际应用前景方面,这项技术有着广阔的应用空间。在制造业中,配备了HyCodePolicy的机器人可以更快地适应新的生产任务,减少重新编程的时间和成本。在服务机器人领域,这种自学习能力将使机器人能够更好地适应不同家庭的具体环境和需求。在医疗、教育、娱乐等领域,这种能够从互动中学习和改进的机器人也将提供更加个性化和有效的服务。

研究还揭示了一个有趣的现象:不同类型的任务对这种学习方法的依赖程度不同。简单、重复性的任务可能不需要太多的自适应学习,而复杂、变化多样的任务则能从这种学习能力中获得巨大收益。这提醒我们,技术的应用应该根据具体场景和需求来选择,而不是盲目追求最先进的方法。

从科学方法论的角度来看,这项研究展现了现代AI研究的一个重要趋势:多模态融合和闭环学习。通过将符号推理、视觉感知、语言理解等多种AI能力有机结合,创造出了超越单一技术局限的综合智能系统。这种跨学科融合的研究方法为未来AI技术的发展提供了有益的启示。

总的来说,HyCodePolicy不仅是一个技术突破,更是对机器人智能发展方向的有益探索。它证明了机器人不仅可以执行预定的任务,还可以像人类一样从经验中学习,不断改进自己的能力。这种"会学习的机器人"将为我们的生活和工作带来更多的便利和可能性。

随着这项技术的不断完善和推广,我们有理由期待在不久的将来,能够看到更多智能化、自适应的机器人系统出现在我们的日常生活中。它们不再是冷冰冰的机器,而是能够理解、学习、成长的智能伙伴,真正实现人机协作的美好愿景。

Q&A

Q1:HyCodePolicy机器人系统是什么?它与传统机器人有什么区别?

A:HyCodePolicy是由上海交通大学等机构开发的新型机器人控制系统,最大特点是让机器人具备了"自我反思"的学习能力。传统机器人就像按固定食谱做菜的厨师,一旦出错就束手无策。而HyCodePolicy让机器人像有经验的厨师一样,能够观察自己的操作过程,分析失败原因,自动调整策略直到成功完成任务。

Q2:HyCodePolicy系统是如何让机器人学会自我改进的?

A:系统采用了"观察-分析-改进"的循环机制。当机器人执行任务时,系统会在关键节点拍照记录,同时监控程序运行状态。一旦失败,系统就像老师批改作业一样,既检查程序逻辑是否正确,又通过分析照片了解实际操作哪里出了问题,然后针对性地修改代码,让机器人重新尝试直到成功。

Q3:这项技术在实际应用中效果如何?能用在哪些地方?

A:实验结果显示,使用HyCodePolicy的机器人任务成功率从47.4%提升到63.9%,学习效率也大幅提高。这项技术可以广泛应用于制造业、服务机器人、医疗辅助等领域。比如工厂中的机器人能更快适应新产品生产,家用机器人能更好地适应不同家庭环境,医疗机器人能在复杂手术中自我调整操作策略。

好文章,需要你的鼓励

-

从“互联”到“智联”:荣耀MagicOS 10如何用“自进化”重构人机关系?

过去十年,终端厂商比拼的是“性能”和“参数”,如今,竞争的焦点正转向“智能程度”。

-

让AI学会深度搜索:Fractal AI Research实验室开发出能像侦探一样追踪真相的智能助手

Fractal AI Research实验室开发了Fathom-DeepResearch智能搜索系统,该系统由两个4B参数模型组成,能够进行20多轮深度网络搜索并生成结构化报告。研究团队创新了DUETQA数据集、RAPO训练方法和认知行为奖励机制,解决了AI搜索中的浅层化、重复性和缺乏综合能力等问题,在多项基准测试中显著超越现有开源系统,为AI助手向专业研究工具转变奠定了基础。

-

快手科技重磅突破:AI语言模型训练的"权重平衡术"让机器学习更聪明

快手科技与清华大学合作发现当前AI语言模型训练中存在严重的权重分配不平衡问题,提出了非对称重要性采样策略优化(ASPO)方法。该方法通过翻转正面样本的重要性权重,让模型把更多注意力放在需要改进的部分而非已经表现良好的部分,显著提升了数学推理和编程任务的性能,并改善了训练稳定性。