新加坡国立大学团队突破性成果:让AI从几十张图片就能学会艺术家的"涂鸦"技巧

这项由新加坡国立大学的黄世杰、宋怡仁等研究者联合上海交通大学、北京邮电大学以及字节跳动公司共同完成的创新研究,于2025年2月发表在计算机视觉领域的顶级会议arXiv上。感兴趣的读者可以通过https://github.com/showlab/PhotoDoodle获取完整代码和数据集,或通过论文编号arXiv:2502.14397v2访问原文。

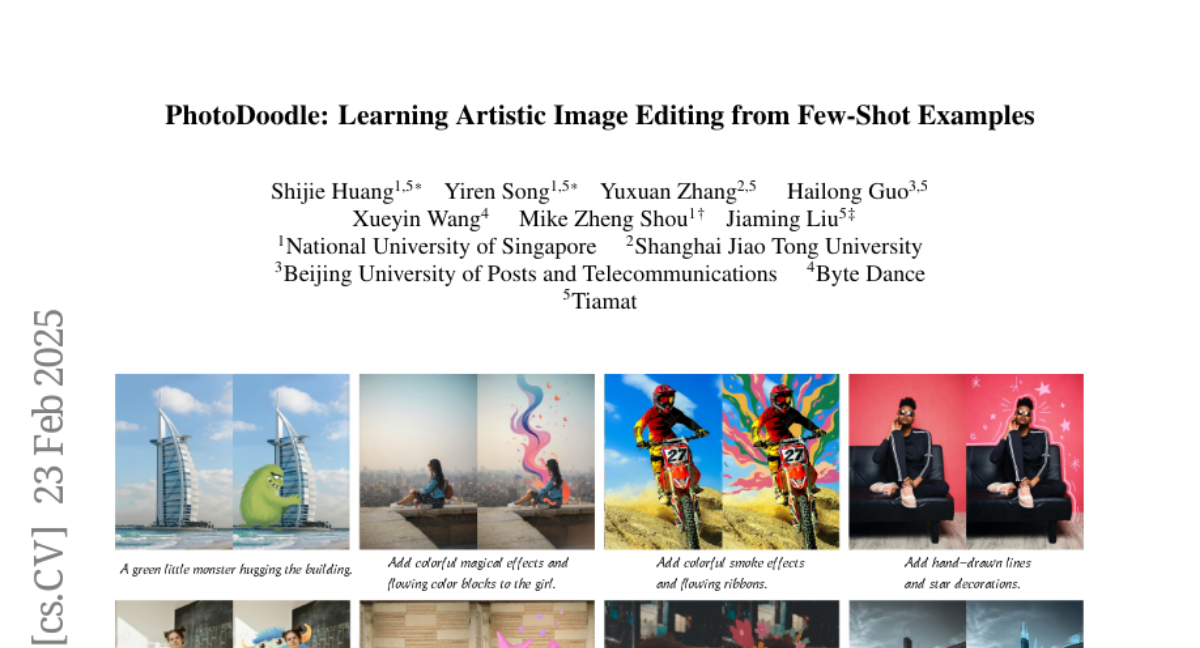

在我们日常生活中,经常能看到一些令人惊叹的照片涂鸦作品:原本普通的照片被艺术家巧妙地加上了可爱的小怪兽、梦幻的光效或者手绘线条,整张图片瞬间变得生动有趣。这种被称为"照片涂鸦"的艺术形式看似简单,实际上需要艺术家具备深厚的功底——他们不仅要保持原照片的完整性,还要让新添加的元素看起来浑然天成,仿佛本就属于那个场景。

然而,传统的人工智能图像编辑技术在面对这种艺术创作时却显得力不从心。现有的方法要么会意外改变照片的背景,要么需要用户精确标出要修改的区域,要么就是完全学不会艺术家的独特风格。这就像让一个从未学过烹饪的人按照复杂食谱做菜一样困难——即使有详细的步骤说明,最终的成品往往差强人意。

面对这个挑战,研究团队提出了一个名为PhotoDoodle的全新框架。这个系统最令人惊叹的地方在于,它只需要看30到50对"修改前后"的图片对比,就能准确掌握某位艺术家的创作风格和技巧。这就好比一个聪明的学徒,仅仅观察师傅工作几十次,就能学会师傅独特的手艺秘诀。

更具体地说,PhotoDoodle采用了一种"两步走"的学习策略。在第一阶段,研究团队先用350万张图片训练出一个名为OmniEditor的"通用编辑师",让它掌握基本的图像编辑能力,就像先让学徒掌握基础技能一样。在第二阶段,他们再用EditLoRA技术对这个通用编辑师进行"私人定制"训练,让它学会特定艺术家的独特风格。

这个过程中最关键的创新是"位置编码复用机制"。简单来说,就是让AI在修改图片时始终记住原图每个位置的"坐标",确保新添加的内容能够准确地"坐"在正确的位置上,而不会影响到其他地方。这就像一个经验丰富的装修师傅,在房间里添加新家具时,总能确保不碰坏原有的装饰。

一、从现实需求出发:为什么照片涂鸦这么难做好

想象你正在浏览社交媒体时看到一张令人印象深刻的照片:一只可爱的蓝色小怪兽正在拥抱画面中的女孩,或者建筑物周围环绕着绚丽的魔法光效。这些并不是现实中拍摄的照片,而是艺术家通过巧妙的后期处理创作出来的照片涂鸦作品。

照片涂鸦这门艺术看似简单,实际上对技术要求极高。艺术家需要在保持原照片完整性的前提下,巧妙地融入各种装饰元素。这个过程就像在一幅已经完成的油画上继续作画,既要让新添加的内容与原画风格协调,又不能破坏原画的构图和色彩平衡。

传统的手工创作方式虽然能产生精美的作品,但存在明显的局限性。每一张照片涂鸦都需要艺术家花费大量时间精心制作,从构思创意到具体实施,往往需要几个小时甚至更长时间。这种高昂的时间成本使得大规模制作变得不现实,也限制了这种艺术形式的普及和发展。

现有的AI图像编辑技术虽然在某些方面表现出色,但在面对照片涂鸦这种精细化任务时却遇到了三个主要难题。首先是"和谐融合"问题——新添加的元素必须在透视角度和语义内容上都与原图完美匹配,不能显得突兀或不协调。其次是"背景保护"问题——系统必须确保在添加新元素时不会意外改变原图的其他部分,比如改变色彩分布或破坏纹理细节。最后是"风格学习"问题——系统需要从有限的样本中快速准确地学会艺术家的独特创作风格。

目前市面上的图像编辑方法大致分为两类。第一类是全局编辑方法,比如Prompt-to-Prompt和InstructP2P,这些方法虽然能够实现一致的风格转换,但往往会在局部修改时无意中改变背景内容。这就像用大刷子画画,虽然效率高,但很难做精细工作。第二类是基于局部修饰的方法,比如MagicBrush和各种修复技术,这些方法虽然能够保护未选中的区域,但要求用户精确地标出需要修改的像素区域,这对于自动化的照片涂鸦创作来说是不现实的。

正是基于这些现实挑战,研究团队决定开发一个全新的解决方案。他们的目标是创建一个既能学会艺术家独特风格,又能自动进行精确编辑的智能系统。

二、核心技术架构:像师傅带徒弟一样的两阶段训练

PhotoDoodle的核心设计理念就像传统手工艺的师傅带徒弟模式。在这个过程中,徒弟需要先掌握基本功,然后再学习师傅的独门秘籍。

整个系统的架构建立在扩散变换器(DiT)的基础上。如果把传统的图像生成比作用画笔一笔一笔地作画,那么扩散变换器就像是从一团迷雾中逐渐显现出清晰图像的魔法过程。具体来说,这个过程是从随机噪声开始,通过多次迭代逐步去除噪声,最终生成清晰的目标图像。

在PhotoDoodle的设计中,系统需要同时处理三种不同类型的信息:带噪声的图像令牌、来源图像的条件令牌,以及文本指令令牌。这就像一个经验丰富的编辑需要同时参考草稿、原稿和修改要求来完成最终作品一样。系统通过多模态注意力机制让这些不同类型的信息相互"对话",确保最终生成的结果既符合文本指令的要求,又与原图保持适当的一致性。

第一阶段的训练旨在创建一个名为OmniEditor的通用图像编辑器。这个阶段就像让学徒掌握基本的绘画技巧和色彩搭配知识。研究团队使用了350万张图像编辑样本来训练这个通用编辑器,涵盖了各种常见的编辑操作和场景。通过这种大规模训练,OmniEditor获得了强大的通用编辑能力和良好的文本理解能力。

第二阶段的训练则是通过EditLoRA技术进行个性化定制。LoRA(低秩适应)是一种参数高效的微调技术,它的核心思想是冻结预训练模型的主体参数,只训练少量新增的适应性参数。这就像在已有的技能基础上,只需要学习一些特殊的技巧调整,而不需要重新学习整套技能。在PhotoDoodle中,EditLoRA只需要30到50对艺术家的作品样本就能学会其独特的创作风格。

这种两阶段设计的优势在于既保证了基础能力的稳定性,又实现了个性化风格的高效学习。通用编辑器提供了坚实的技术基础,而EditLoRA则负责捕捉和复现特定艺术家的创作特色。

三、关键技术创新:位置记忆和无噪声条件机制

PhotoDoodle最重要的技术创新之一是"位置编码复用机制"。这个机制解决了一个在传统图像编辑中经常出现的问题:新添加的内容与原图在空间位置上的对齐困难。

传统的图像编辑方法在处理条件图像时,往往会出现像素级别的对齐错误,导致生成的结果出现"重影"或位置偏移等问题。这就像两张透明胶片叠加时如果没有精确对齐,就会产生模糊不清的重叠效果。

位置编码复用的核心思想是让原图和目标图使用完全相同的位置编码信息。这种做法为系统建立了一个精确的空间对应关系,就像在两张图纸上使用相同的坐标系统一样。通过这种方式,系统能够确保每次编辑都尊重原图的空间结构,避免出现空间错位或变形问题。

在具体实现中,系统首先为原图的每个位置计算旋转位置编码。这种编码方式能够准确捕捉图像中每个像素点的二维空间位置信息。然后,在生成目标图像时,系统复用这些位置编码,确保新内容能够精确地"坐"在正确的位置上。

另一个关键创新是"无噪声条件范式"。在传统的扩散模型中,所有输入信息都会被加入噪声进行处理。但在PhotoDoodle中,研究团队选择保持原图条件信息的无噪声状态。

这种设计带来了两个重要优势。首先,保持原图信息的高保真度。由于原图信息没有被噪声污染,系统能够保留高频纹理和精细结构细节,避免在迭代过程中出现图像退化。这就像保留一份清晰的参考资料,确保最终作品不会偏离原始素材的品质。

其次,灵活的编辑控制能力。多模态注意力机制足够灵活,能够根据具体需求选择从原图复制内容或根据指令生成新内容。这使得模型能够学会仅操作指定的目标区域,而不影响其他部分。这就像一个经验丰富的编辑,能够精确地知道哪些地方需要修改,哪些地方应该保持原样。

通过位置编码复用和多模态注意力机制的协同作用,PhotoDoodle实现了前所未有的局部编辑精度,同时保持了全局一致性。这种平衡在传统的条件图像生成任务中是很难实现的。

四、EditLoRA:从少量样本中学会艺术家的独门秘籍

EditLoRA技术是PhotoDoodle能够快速学习艺术家个人风格的关键所在。这项技术的设计理念来源于一个简单而深刻的观察:真正的艺术创作往往不需要完全重新发明技法,而是在已有技能基础上形成独特的个人特色。

低秩适应(LoRA)的核心思想可以用一个生动的比喻来理解。假设原始的预训练模型是一部功能齐全的"万能工具箱",里面包含了各种通用的图像编辑工具和技能。EditLoRA就像是为这个工具箱添加一些专门的"定制附件",这些附件不会改变工具箱的基本功能,但能够让它更好地适应特定艺术家的创作需求。

在数学实现上,LoRA通过在原始模型的每一层添加两个小型矩阵(A和B)来实现适应性调整。这两个矩阵的参数数量远远少于原始模型,但却能够有效地捕捉特定风格的特征。这就像在复杂的管弦乐队中,只需要调整几个关键乐器的演奏方式,就能改变整首乐曲的风格特色。

EditLoRA的训练过程使用的是成对的"修改前-修改后"图像数据,而不是传统图像生成模型所需的"文本-图像"配对数据。这种数据格式更直接地反映了艺术家的创作过程:从一张原始照片开始,经过艺术加工,最终形成独特的照片涂鸦作品。

研究团队发现,即使只有30到50对这样的样本,EditLoRA也能够有效学习到艺术家的风格特征。这种高效的学习能力得益于预训练OmniEditor已经具备的强大基础能力。就像一个已经掌握基本绘画技巧的学生,只需要看几个特定风格的范例,就能快速模仿出相似的作品。

在实际应用中,当用户提供一张新的源图像和相应的文本指令时,系统会结合预训练的通用能力和通过EditLoRA学到的特定风格,生成既符合指令要求又体现艺术家个人特色的照片涂鸦作品。这个过程就像一个训练有素的助手,既理解老板的一般工作习惯,又知道如何在特定项目中体现老板的独特风格。

EditLoRA的另一个重要优势是其计算效率。由于只需要训练少量的适应性参数,整个个性化训练过程可以在单个GPU上完成,训练时间大大缩短。这使得为不同艺术家创建个性化模型变得现实可行,为照片涂鸦艺术的普及创造了技术条件。

五、数据集构建:六种风格的艺术宝库

为了验证和展示PhotoDoodle的能力,研究团队与专业艺术家和设计师合作,精心构建了第一个公开可用的照片涂鸦数据集。这个数据集包含了六种不同的艺术风格,总计超过300个高质量的照片涂鸦样本。

这六种风格各有特色,展现了照片涂鸦艺术的丰富性和多样性。卡通怪兽风格专注于在照片中添加可爱的虚拟生物,这些小怪兽通常具有鲜明的色彩和友善的表情,能够为原本普通的照片增添童趣和活力。手绘轮廓风格则是通过添加手工绘制般的线条和装饰来增强照片的艺术感,这种风格特别适合人像和建筑摄影。

3D效果风格利用光影和透视技术为平面照片创造立体感和深度感,常见的应用包括添加浮动的装饰元素或创造视觉错觉效果。流动色块风格是通过添加动态的彩色区域来改变照片的整体氛围,这种风格特别适合营造梦幻或超现实的视觉效果。

扁平插画风格借鉴了现代平面设计的美学理念,通过简化色彩和形状来创造清新现代的视觉效果。云朵素描风格则模仿传统素描技法,通过添加类似云朵的柔和元素来增强照片的诗意感。

数据集中的每个样本都包含三个组成部分:原始照片、艺术家创作的照片涂鸦版本,以及描述修改内容的文本指令。原始照片涵盖了各种常见的摄影题材,包括人像、建筑、风景和静物等,确保了数据集的代表性和实用性。

艺术家创作的照片涂鸦版本展现了丰富的创作技法,包括局部风格化、装饰性轮廓绘制、语义感知的物体插入,以及装饰性增强等。这些技法的多样性为PhotoDoodle的学习提供了丰富的训练素材,也为后续研究提供了宝贵的参考标准。

文本指令的设计既要准确描述修改内容,又要符合自然语言的表达习惯。比如"给女孩添加一顶蓝色小怪兽帽子"或"用流光效果装饰建筑物轮廓"等指令,这些描述既具体明确又自然流畅,便于系统理解和执行。

这个数据集的构建不仅为PhotoDoodle的训练和评估提供了基础,也为照片涂鸦领域的后续研究建立了标准化的评估基准。研究团队已经将这个数据集公开发布,希望能够推动整个领域的发展和创新。

六、实验验证:从多个角度证明方法的有效性

为了全面验证PhotoDoodle的性能,研究团队设计了详尽的实验方案,从多个维度对比了不同方法的效果。实验设置包括两个主要阶段:OmniEditor预训练和EditLoRA微调,每个阶段都有具体的参数配置和训练策略。

在OmniEditor预训练阶段,研究团队使用Flux.1模型作为初始化基础,在SeedEdit数据集上进行训练。图像尺寸统一调整为768×512像素,使用rank为256的LoRA结构,批量大小为128,学习率设为1×10^-4。训练在8个H100 GPU上进行,总共训练330000步。训练完成后,研究团队将LoRA参数合并到基础DiT模型中,形成最终的OmniEditor模型。

在EditLoRA微调阶段,研究团队在构建的照片涂鸦数据集(每种风格约50对样本)上对合并后的模型进行进一步训练。这一阶段使用单个GPU,训练10000步,LoRA rank设为128,批量大小为2,学习率保持1×10^-4。

为了确保比较的公平性,研究团队选择了多个具有代表性的基准方法进行对比,包括InstructP2P、MagicBrush和基于Flux的SDEdit。在通用图像编辑测试中,OmniEditor直接与这些基准方法进行比较。在定制化编辑测试中,研究团队使用相同的艺术家数据对所有方法进行训练,然后比较它们的EditLoRA版本。

实验结果显示,PhotoDoodle在各项指标上都显著超越了现有方法。在定性评估方面,PhotoDoodle生成的照片涂鸦不仅在视觉质量上更加出色,而且在保持原图一致性方面表现最佳。生成的装饰元素与原图背景融合自然,没有出现常见的色彩偏移或纹理退化问题。

在定量评估方面,研究团队采用了多个标准指标来衡量方法性能。CLIP Score用于评估生成结果与文本指令的匹配程度,CLIPimg用于衡量生成图像与原图的一致性,GPT Score则通过GPT-4模型评估指令跟随的准确性。在通用图像编辑任务中,PhotoDoodle的CLIP Score达到0.261,GPT Score达到51.159,CLIPimg达到0.871,均显著高于对比方法。

在定制化编辑任务中,PhotoDoodle的优势更加明显。CLIP Score达到0.279,GPT Score高达63.207,CLIPimg为0.854。这些数字背后反映的是PhotoDoodle在理解艺术家风格、执行复杂指令和保持图像一致性方面的卓越能力。

研究团队还进行了详细的消融实验,分别验证了OmniEditor预训练、位置编码复用和EditLoRA各个组件的重要性。实验结果显示,缺少任何一个关键组件都会导致性能显著下降,证明了整体架构设计的合理性和必要性。

七、用户研究:真实用户的评价反馈

为了更全面地评估PhotoDoodle的实际效果,研究团队还进行了大规模的用户研究。这项研究邀请了30名参与者,通过在线问卷的形式收集用户对不同方法生成结果的评价和偏好。

用户研究的设计非常巧妙,参与者会看到原始未编辑的图像、编辑指令,以及不同方法生成的结果图像。然后,他们需要从三个维度评估这些结果:整体偏好、指令跟随能力,以及编辑图像与原图的一致性。在每个对比中,参与者需要判断PhotoDoodle(选项A)和某个基准方法(选项B)哪个表现更好,或者两者效果相当。

用户研究的结果非常令人鼓舞。在通用图像编辑任务中,PhotoDoodle在所有评估维度上都获得了用户的显著偏好。具体来说,超过70%的用户认为PhotoDoodle的整体效果更好,超过65%的用户认为它在指令跟随方面表现更优秀,超过75%的用户认为它在保持图像一致性方面更出色。

在定制化编辑任务中,PhotoDoodle的优势更加明显。用户偏好比例在各个维度上都超过了80%,特别是在整体效果和指令跟随能力方面,用户满意度接近90%。这些结果表明,PhotoDoodle不仅在技术指标上表现优秀,在实际用户体验方面也获得了广泛认可。

用户反馈中经常提到的优点包括:生成的装饰元素看起来"很自然"、"完全像是原图的一部分",编辑结果"完全符合指令要求",以及"原图的其他部分没有被破坏"。这些评价正好对应了PhotoDoodle要解决的核心技术挑战,证明了方法的有效性。

一些用户还特别赞赏了PhotoDoodle的稳定性和可靠性。与其他方法相比,PhotoDoodle更少出现"意外的结果"或"需要多次尝试才能得到满意效果"的情况。这种稳定性对于实际应用来说非常重要,它意味着用户可以更加信任系统的输出结果。

八、方法局限与未来发展方向

尽管PhotoDoodle在照片涂鸦领域取得了显著进展,但研究团队也诚实地承认了当前方法的一些局限性,并提出了future改进方向。

当前方法最主要的局限性在于对配对数据集的依赖。PhotoDoodle需要收集数十对"修改前-修改后"的图像样本,并需要进行数千次训练迭代才能学会特定艺术家的风格。虽然相比传统方法这已经是很大的进步,但数据收集过程仍然具有一定的挑战性。配对图像并不总是容易获得,特别是对于一些独特或小众的艺术风格。

另一个挑战是训练时间和计算资源的需求。虽然EditLoRA已经大大减少了个性化训练的计算成本,但仍然需要专门的GPU资源和几个小时的训练时间。这可能限制了方法在某些资源受限环境下的应用。

针对这些局限性,研究团队提出了几个有前景的改进方向。首先是探索单样本学习技术。他们计划研究如何从单个图像对中学习艺术风格,甚至实现零样本风格迁移。这种技术如果成功,将大大降低数据收集的门槛,使得更多艺术风格的学习成为可能。

其次是引入编码器架构来提高学习效率。通过设计专门的风格编码器,系统可能能够更快速地提取和理解艺术风格的核心特征,从而减少训练时间和数据需求。

研究团队还在考虑扩展PhotoDoodle的应用范围。除了静态图像的照片涂鸦,他们正在探索将这种技术扩展到视频领域,实现动态的照片涂鸦效果。这将为视频创作和编辑开辟全新的可能性。

另一个有趣的发展方向是交互式编辑功能。未来的版本可能支持用户通过简单的手势或涂鸦来指导编辑过程,使得创作过程更加直观和个性化。

九、技术影响与应用前景

PhotoDoodle的成功不仅代表了照片涂鸦技术的重要突破,也为更广泛的AI创意应用领域指明了方向。这项技术的影响可以从多个层面来理解。

在技术层面,PhotoDoodle证明了小样本学习在创意AI领域的巨大潜力。传统的AI模型通常需要大量数据才能达到良好效果,但PhotoDoodle展示了如何通过巧妙的架构设计,在极少样本的情况下实现高质量的艺术风格学习。这种方法论可能被应用到其他需要个性化定制的AI应用中。

位置编码复用和无噪声条件机制等技术创新也具有更广泛的应用价值。这些技术可能被用于其他需要精确空间对齐的图像处理任务,比如医学图像分析、卫星图像处理或工业质检等领域。

在应用层面,PhotoDoodle为内容创作行业带来了新的可能性。社交媒体平台可以集成这种技术,让用户轻松创建个性化的照片内容。广告和营销公司可以使用这种技术快速制作具有特定风格的宣传材料。教育机构可以利用这种技术创建更加生动有趣的教学材料。

对于个人创作者来说,PhotoDoodle降低了艺术创作的技术门槛。即使没有专业的图像编辑技能,普通用户也可以创造出具有专业水准的照片涂鸦作品。这种技术民主化可能会激发更多人的创意潜能,推动视觉艺术的普及和发展。

在艺术教育方面,PhotoDoodle也具有重要价值。学生可以通过观察AI如何模仿不同艺术家的风格来学习艺术技法,教师可以使用这种技术来展示不同风格的特点和差异。这种"AI助教"模式可能会改变传统的艺术教育方法。

从更广阔的视角来看,PhotoDoodle代表了人工智能从"工具"向"创作伙伴"转变的重要一步。它不是简单地执行预定义的操作,而是能够理解和模仿人类的创作意图和艺术风格。这种能力的发展可能会引发关于AI创作、版权保护和艺术原创性的新讨论。

说到底,PhotoDoodle这项研究向我们展示了AI技术在创意领域的巨大潜力。它不是要取代人类艺术家,而是要成为艺术家们的得力助手,帮助他们更高效地实现创作想法。通过将复杂的技术问题转化为直观的创作工具,PhotoDoodle让艺术创作变得更加普及和便捷。

这种技术的成熟和普及,可能会带来视觉内容创作领域的深刻变革。未来,我们可能会看到更多结合了人类创意和AI技术的混合创作模式,这将为艺术创作开辟全新的可能性。无论是专业艺术家还是普通用户,都可能从这种技术进步中获益,享受更加丰富和便捷的创作体验。

对于想要深入了解这项技术的读者,可以访问https://github.com/showlab/PhotoDoodle获取完整的代码实现和数据集,也可以通过arXiv:2502.14397v2查阅原始论文的详细技术内容。

Q&A

Q1:PhotoDoodle是什么?它和普通的图片编辑软件有什么区别?

A:PhotoDoodle是新加坡国立大学开发的AI照片涂鸦系统,能够自动学习艺术家的创作风格并应用到新图片上。与普通编辑软件不同,它只需30-50张样本图片就能掌握特定艺术家的风格,并且可以通过文字指令自动完成复杂的艺术化编辑,而不需要用户手动操作每个细节。

Q2:PhotoDoodle需要多少训练数据?普通用户能使用吗?

A:PhotoDoodle的个性化训练只需要30-50对"修改前后"的图片样本,相比传统方法大大减少了数据需求。不过目前主要面向研究者和开发者,普通用户可以通过GitHub获取开源代码,但需要一定的技术基础才能部署使用。

Q3:PhotoDoodle能完全替代人类艺术家吗?

A:不会完全替代。PhotoDoodle的设计目标是成为艺术家的创作助手,帮助提高创作效率和降低技术门槛。它需要先学习人类艺术家的作品才能掌握相应风格,本质上是在模仿和重现已有的艺术技法,而不是进行完全原创的艺术创新。

好文章,需要你的鼓励

-

大语言模型为什么老是"胡编乱造"?OpenAI团队揭开AI幻觉的真相

OpenAI团队的最新研究揭示了大语言模型产生幻觉的根本原因:AI就像面临难题的学生,宁愿猜测也不愿承认无知。研究发现,即使训练数据完全正确,统计学原理也会导致AI产生错误信息。更重要的是,现有评估体系惩罚不确定性表达,鼓励AI进行猜测。研究提出了显式置信度目标等解决方案,通过改革评估标准让AI学会诚实地说"不知道",为构建更可信的AI系统指明方向。

-

ByteDance AI实验室发布重磅研究:让计算机学会"逆向思考",解决创意写作难题

字节跳动AI实验室提出"逆向工程推理"新范式,通过从优质作品反推思考过程的方式训练AI进行创意写作。该方法创建了包含2万个思考轨迹的DeepWriting-20K数据集,训练的DeepWriter-8B模型在多项写作评测中媲美GPT-4o等顶级商业模型,为AI在开放性创意任务上的应用开辟了新道路。

-

电脑终于学会了像人类一样用键盘鼠标:ByteDance推出会玩游戏的AI助手

ByteDance Seed团队开发的UI-TARS-2是一个革命性的AI助手,能够通过观看屏幕并用鼠标键盘操作电脑,就像人类一样完成各种任务和游戏。该系统采用创新的"数据飞轮"训练方法,在多项测试中表现出色,游戏水平达到人类的60%左右,在某些电脑操作测试中甚至超越了知名AI产品,展现了AI从对话工具向真正智能助手演进的巨大潜力。