百川智能发布全能AI助手:一个模型同时理解文字、图片、视频和语音的技术突破

这项由百川智能公司研究团队开发的创新技术于2025年1月发表在arXiv预印本平台上,论文题为《BAICHUAN-OMNI-1.5 TECHNICAL REPORT》。有兴趣深入了解的读者可以通过论文编号arXiv:2501.15368v1访问完整研究报告,或访问项目主页https://github.com/baichuan-inc/Baichuan-Omni-1.5获取更多信息。

在人工智能快速发展的今天,我们见证了一个令人兴奋的突破。百川智能的研究团队成功开发出了一个名为Baichuan-Omni-1.5的全能AI模型,这个模型就像是一个超级聪明的助手,不仅能够理解文字,还能"看懂"图片和视频,甚至能"听懂"语音,最神奇的是它还能像人一样"说话"。

设想一下,如果你有一个朋友既精通文学,又是艺术鉴赏专家,同时还是影视评论家和语言天才,那么Baichuan-Omni-1.5就像是这样一个全才朋友的数字化版本。与目前市面上大多数只能处理单一类型信息的AI系统不同,这个模型实现了真正意义上的"全感官"理解能力。

这项研究的重要性在于它解决了一个长期困扰AI领域的难题。过去,如果你想让AI同时处理图片、文字和语音,就需要把这些任务分别交给不同的专门系统,就像需要分别请教不同领域的专家一样。这不仅效率低下,而且各个系统之间缺乏协调,经常出现"各说各话"的情况。Baichuan-Omni-1.5的突破在于将所有这些能力整合到一个系统中,让AI能够像人类一样自然地在不同感官之间切换和整合信息。

更令人兴奋的是,这个模型不仅能理解多种形式的输入,还能生成高质量的语音输出。这意味着你可以向它展示一张图片,用语音提问,然后它会用自然流畅的语音回答你的问题。整个交互过程就像是在与一个真正的人类专家对话一样自然。

一、海量优质数据的精心烹饪

要训练出如此全能的AI模型,就像烹饪一道复杂的满汉全席一样,需要准备各种高品质的"食材"。百川智能的研究团队为此收集了约500亿条高质量的多模态数据,这个数字听起来可能很抽象,但如果把这些数据比作书籍的话,相当于一个拥有数千万册图书的超大型图书馆。

这些数据涵盖了人类交流的各个方面。首先是文字数据,研究团队从网页、书籍、学术论文、代码等各种来源收集了1.507亿条纯文字信息。这就像是让AI阅读了一个庞大的图书馆,从文学作品到技术手册,从新闻报道到学术论文,应有尽有。

在图像数据方面,团队收集了超过2.38亿张图片及其对应的文字描述。这些图片不仅包括日常生活场景,还涵盖了专业的图表、医学影像、手写文字识别等各种类型。为了确保数据质量,研究团队还专门训练了一个图片描述生成模型,为那些缺少文字说明的图片添加详细而准确的描述。

视频数据的处理更加复杂。研究团队收集了3100万个视频片段,这些视频涵盖了从简单的日常活动到复杂的专业内容。为了让AI更好地理解视频内容,他们还使用了GPT-4o这样的先进模型来为视频生成高质量的描述文字。

最有趣的是音频数据的处理。研究团队收集了88.7万小时的音频内容,相当于连续播放100多年的音频材料。这些音频不仅包括普通的语音对话,还包括各种语音问答、语音翻译,甚至是音频与文字混合的对话内容。为了让AI能够生成自然的语音,他们还收集了大量的文字转语音数据。

特别值得一提的是,研究团队还创造了一种全新的跨模态交互数据。他们将图片、视频、文字和音频巧妙地组合起来,创造出了1000亿个token的跨模态交互数据。这就像是教AI学会在看图片的同时听音频,在阅读文字的同时观看视频,真正实现了多感官的协同学习。

二、独创的音频理解与生成技术

Baichuan-Omni-1.5最令人印象深刻的创新之一就是它的音频处理能力。研究团队开发了一个名为"Baichuan-Audio-Tokenizer"的专门技术,这个技术就像是一个超级翻译器,能够将人类的语音转换成AI能够理解的"数字密码"。

这个音频处理系统采用了一种叫做"残差向量量化"的技术,听起来很复杂,但其实可以用录音设备来比喻。传统的录音设备只能记录声音的表面信息,就像只能拍摄物体表面的照片一样。而Baichuan的音频技术就像是一台能够透视的录音设备,不仅能记录声音的表面特征,还能"看透"声音背后的语义内容。

这项技术的关键在于它使用了8层的处理结构,每一层都负责捕捉音频的不同方面信息。第一层可能负责识别基本的声音特征,比如音调高低;第二层可能负责识别语音的节奏和停顿;更深层的结构则负责理解语音的语义内容。这种分层处理的方式确保了AI既能理解"你说了什么",也能理解"你是怎么说的"。

在语音生成方面,研究团队使用了一种叫做"流匹配"的先进技术。这种技术可以类比为一个非常专业的配音演员。普通的文字转语音系统就像是一个只会机械朗读的机器人,声音僵硬不自然。而Baichuan的语音生成系统就像是一个经验丰富的配音演员,不仅能准确发音,还能根据上下文调整语调、节奏和情感色彩。

这个语音生成系统支持中英文双语,能够产生自然流畅的对话语音。更重要的是,它实现了实时语音生成,这意味着用户可以像与真人对话一样与AI进行实时交流,而不需要等待漫长的处理时间。

三、渐进式的多阶段训练策略

训练如此复杂的全能AI模型,就像培养一个从婴儿成长为博学多才的学者的过程。百川智能的研究团队设计了一个精妙的四阶段训练策略,让AI循序渐进地掌握各种技能。

第一阶段是"图像-文字预训练",就像是先教孩子认识图片和文字的关系。在这个阶段,AI学会了如何将看到的图像与相应的文字描述联系起来。研究团队使用了3000亿个图像-文字配对样本进行训练,这相当于让AI看了3000亿张配有详细说明的图片。这个阶段又分为两个子步骤:首先冻结大部分模型参数,只训练视觉投影器,让AI学会基本的图像理解能力;然后逐步放开更多参数,让AI能够更深入地理解图像内容。

第二阶段是"图像-音频-文字预训练",这就像是在孩子已经认识图片和文字的基础上,再教他们理解声音。这个阶段的关键是引入了音频处理能力,让AI学会如何处理语音输入并生成语音输出。研究团队使用了88.7万小时的语音-文字数据进行训练,包括语音识别、语音问答、语音翻译等各种任务。

这个阶段同样采用了两步训练策略。首先冻结语言模型和视觉模块,只训练音频相关的组件,让AI学会基本的音频处理能力。然后逐步解冻更多参数,让音频能力与已有的图像和文字能力实现融合。

第三阶段是"全模态预训练",这是整个训练过程中最关键的一步,就像是让已经掌握各种基础技能的学生学会综合运用这些技能。在这个阶段,AI需要学会同时处理图像、视频、音频和文字,并且能够在这些不同模态之间建立复杂的关联。

为了支持长视频和长音频的处理,研究团队将模型的最大序列长度扩展到了64000个token,这相当于让AI能够"记住"并处理长达数小时的连续内容。输入的视频帧以每秒1帧的速率采样,每个视频最多包含32帧,每帧的分辨率可达560×1120像素,确保了视频内容的清晰度和细节保存。

第四阶段是"全模态监督微调",这就像是让掌握了各种技能的学生通过实际应用来完善和精进这些技能。研究团队收集了约1700万个跨各种模态的高质量指令-回答对,涵盖了文字、音频、图像-文字、视频-文字,以及图像-音频组合等各种类型的任务。

这个阶段又分为两个子步骤:首先冻结音频生成相关组件,专注于提升模型的理解能力和多模态交互能力;然后只激活音频生成组件,专门训练语音输出能力,确保生成的语音自然流畅。

四、卓越的性能表现与全面评估

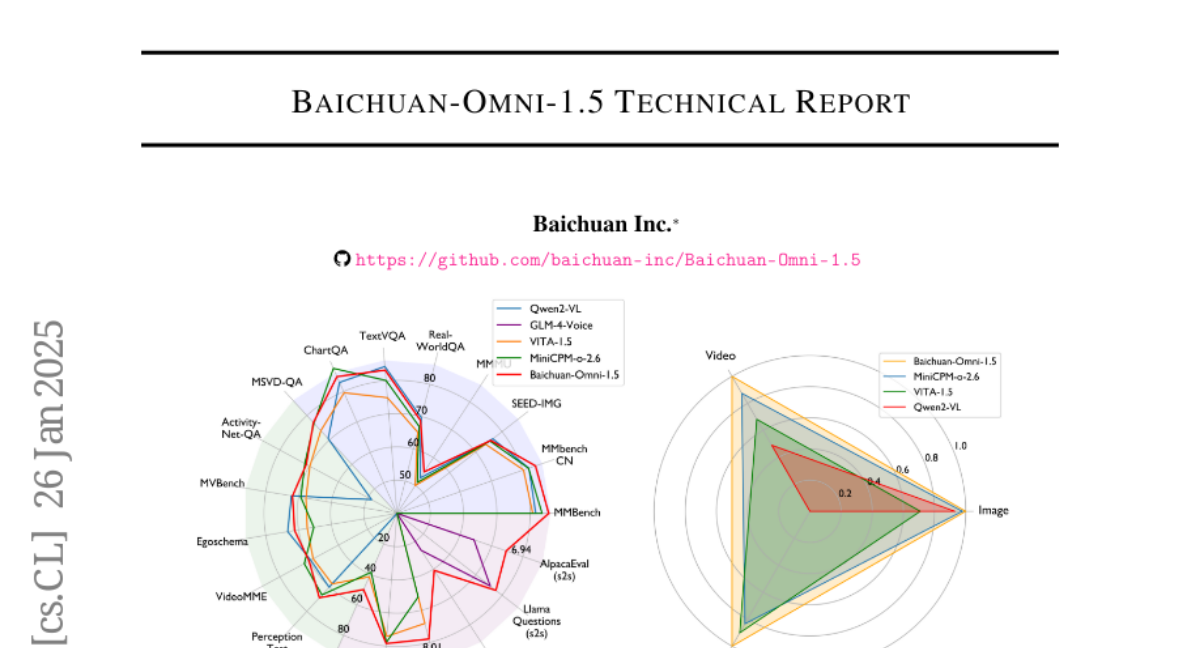

为了验证Baichuan-Omni-1.5的实际能力,研究团队进行了一系列全面而严格的测试,就像是对一个全才学生进行各科目的综合考试。测试结果显示,这个模型在各个方面都表现出色,甚至在某些任务上超越了目前最先进的竞争对手。

在纯文字理解任务上,Baichuan-Omni-1.5表现出了令人印象深刻的能力。在MMLU这个包含57个不同领域知识的综合测试中,它获得了72.2%的准确率,超过了同等规模的其他模型。更难得的是,在中文理解能力方面,它在CMMLU测试中达到了75.5%的准确率,在C-Eval测试中达到了73.1%的准确率,显著超越了其他全模态模型。这说明即使在学习处理多种类型信息的过程中,它也没有"顾此失彼",反而在文字理解方面变得更加强大。

在图像理解方面,Baichuan-Omni-1.5的表现同样出色。在MMBench这个综合性视觉理解测试中,它在英文版本上达到了85.6%的准确率,在中文版本上达到了83.6%的准确率,均超过了GPT-4o-mini的表现。在需要专业知识的MMMU测试中,它达到了53.9%的准确率,展现了强大的专业视觉推理能力。特别值得一提的是,在数学视觉推理MathVista-mini测试中,它达到了63.6%的准确率,在图表理解ChartQA测试中达到了84.9%的准确率,这些结果表明它不仅能"看懂"图片,还能进行复杂的视觉推理。

视频理解能力测试显示,Baichuan-Omni-1.5在处理动态视觉内容方面也非常出色。在EgoSchema这个需要长时间视频理解的测试中,它达到了62.4%的准确率,在VideoMME测试中达到了60.1%的准确率。这些成绩表明它不仅能理解静态图片,还能跟踪和理解视频中的动态变化和时序关系。

音频理解能力的测试结果更是令人振奋。在研究团队自建的OpenAudioBench测试集上,Baichuan-Omni-1.5在语音问答任务中达到了50.0%的准确率,在语音对话评估中达到了7.79分(满分10分)。更重要的是,它实现了端到端的语音交互,能够直接处理语音输入并生成语音输出,避免了传统方法中语音识别-文字处理-语音合成这种复杂流程带来的延迟和信息损失。

在跨模态理解测试中,Baichuan-Omni-1.5展现了其独特优势。在OmniBench这个专门测试多模态协同能力的基准测试中,它在图像与音频组合输入的任务中达到了42.9%的准确率,显著超过了其他竞争模型。这说明它真正学会了如何同时处理和整合来自不同感官的信息。

五、医疗领域的突出表现

让人意外的是,Baichuan-Omni-1.5在医疗图像理解方面表现出了特别突出的能力,这就像是一个全才学生意外发现自己在医学方面有特殊天赋一样。在GMAI-MMBench这个专门测试医疗多模态理解的基准测试中,它达到了49.9%的准确率,超过了GPT-4o-mini的46.4%。

更令人震惊的是,在研究团队构建的OpenMM-Medical测试集上,Baichuan-Omni-1.5取得了83.8%的惊人准确率,不仅大幅超越了同等规模的MiniCPM-o 2.6模型的73.6%,甚至超过了参数量是其10倍的Qwen2-VL-72B模型的80.7%。这个结果表明,仅用7B参数的Baichuan-Omni-1.5在医疗图像理解方面达到了业界领先水平。

OpenMM-Medical测试集涵盖了42个不同的医疗图像数据集,包括眼底摄影、显微镜图像、X光片等各种类型的医疗影像,总共包含88996张医疗图像。每张图像都配有专业的多选题问答,需要AI具备专业的医学知识才能正确回答。Baichuan-Omni-1.5在如此广泛和专业的医疗内容上取得如此优异的表现,表明它有潜力成为医疗专业人士的得力助手。

这种在医疗领域的突出表现可能源于其全模态学习能力。在学习过程中,模型不仅看到了大量的医疗图像,还学会了将这些图像与相关的文字描述、音频解释等信息关联起来,形成了更加全面和深入的医疗知识理解。

六、技术创新的核心突破

Baichuan-Omni-1.5的成功并非偶然,而是源于几个关键技术创新的巧妙结合。首先是其独特的模型架构设计。整个系统就像是一个精密的交响乐团,视觉编码器、音频编码器和语言模型各司其职,却又完美协调。

视觉分支采用了Qwen2-VL的NaViT架构,这种设计的巧妙之处在于它能够动态处理任意分辨率和宽高比的图像和视频。就像一个经验丰富的摄影师,不管面对什么样的拍摄对象,都能找到最合适的构图和焦距。研究团队还使用了一个两层MLP投影器,将视觉特征压缩2×2倍,在保持性能的同时提高了处理效率。

音频分支的设计更是匠心独运。Baichuan-Audio-Tokenizer采用了12.5Hz的帧率,这个看似普通的数字背后蕴含着深刻的技术考量。这个帧率既保证了音频信息的完整性,又避免了过度的计算负担。整个音频处理流程包括Whisper大型编码器提取高级特征,残差卷积网络进行下采样,8层残差向量量化器生成音频token,以及基于流匹配的解码器生成最终语音。

更重要的是,研究团队解决了一个长期困扰多模态模型的关键问题——模态冲突。当一个模型同时学习处理文字、图像、音频等不同类型信息时,往往会出现"顾此失彼"的情况,学会了图像理解就忘记了文字能力,或者音频能力强了视觉能力就下降。Baichuan-Omni-1.5通过精心设计的训练策略和数据平衡,成功避免了这个问题,实现了各种能力的协同提升。

数据处理策略也是一大创新。研究团队不仅收集了海量数据,更重要的是建立了一套完整的数据清洗和合成流水线。他们使用先进的标注模型为图像生成高质量描述,使用GPT-4o为视频生成专业解说,甚至创造性地生成了大量中文多模态数据来平衡模型的中英文能力。

七、实际应用场景与未来前景

Baichuan-Omni-1.5的能力远远超越了实验室测试,它在实际应用中展现出了巨大的潜力。在教育领域,它可以成为一个全能的智能导师。学生可以向它展示数学题目的照片,用语音提问解题思路,它会用清晰的语音解释解题步骤,甚至可以根据学生的理解程度调整讲解方式。

在医疗健康领域,这个模型展现出了特别的价值。医生可以向它展示医学影像,描述患者症状,它能够提供专业的分析和建议。虽然它不能替代专业医生的诊断,但可以作为一个强大的辅助工具,帮助医生快速查阅相关信息,提高诊断效率。

对于内容创作者来说,Baichuan-Omni-1.5就像是一个万能助手。创作者可以上传视频素材,用语音描述想要的效果,它能够理解内容并生成相应的文案、标题或解说词。这种多模态理解能力让内容创作变得更加高效和便捷。

在客户服务领域,这个模型能够实现真正的智能客服。客户可以通过拍照、录音或文字等任何方式描述问题,系统都能准确理解并给出相应的解答。这种自然的交互方式让客户体验大大提升。

对于视觉障碍人士,Baichuan-Omni-1.5可能成为一个贴心的"数字眼睛"。它可以描述周围环境,阅读文档内容,甚至解释图片和视频的内容,帮助视觉障碍人士更好地理解和感知世界。

企业级应用方面,这个模型可以处理各种复杂的业务场景。比如在产品设计评审中,设计师可以展示设计稿,用语音描述设计理念,系统能够理解设计意图并提供专业建议。在培训场景中,它可以根据培训材料生成个性化的学习内容,适应不同学员的学习习惯。

八、技术挑战与持续改进

尽管Baichuan-Omni-1.5取得了显著成就,研究团队也坦诚地指出了当前存在的挑战和改进方向。就像任何突破性技术一样,这个模型还有继续成长和完善的空间。

音频理解能力仍有提升空间。虽然模型在语音对话方面表现出色,但在处理复杂的环境音效、音乐理解或多人对话场景时还可能遇到困难。研究团队正在努力扩展音频理解能力,不仅要让AI听懂人说话,还要让它理解鸟叫、流水声、车辆噪音等各种环境声音。

视频理解的时长限制也是一个待解决的问题。目前模型最多可以处理32帧的视频内容,这对于短视频来说足够,但对于长视频或电影级内容的理解还有局限。研究团队正在探索如何在保持处理效率的同时扩展视频理解的时长。

在文字理解方面,虽然模型已经表现出色,但在某些专业领域或特定文化背景的理解上还可以进一步提升。特别是在处理古文、诗词或特定行业术语时,模型的理解能力还有优化空间。

跨模态理解的一致性也是一个持续优化的方向。虽然模型能够处理多种类型的输入,但在某些复杂场景下,不同模态之间的信息整合还可能出现不一致的情况。研究团队正在研究如何让模型在处理复杂多模态场景时保持更好的一致性和准确性。

计算效率的优化也是一个重要考量。虽然7B参数的模型相对较小,但要实现实时的多模态处理仍然需要相当的计算资源。研究团队正在探索模型压缩、量化等技术,让这个强大的AI助手能够在更多设备上流畅运行。

说到底,Baichuan-Omni-1.5代表了人工智能发展的一个重要里程碑。它成功地将视觉、听觉、语言等人类最重要的感知和交流能力整合到了一个AI系统中,让机器第一次具备了接近人类的多感官理解和交互能力。这不仅仅是技术上的突破,更是向着真正智能的人工智能迈出的重要一步。

这项研究的意义远超技术本身。它让我们看到了一个未来的可能性:AI不再是冰冷的工具,而是能够自然交流、深度理解的智能伙伴。无论是在工作中需要专业助手,还是在生活中需要贴心帮手,这样的全能AI都能提供前所未有的帮助。

当然,这项技术也提醒我们思考AI发展的方向。随着AI变得越来越聪明、越来越像人类,我们需要更加谨慎地考虑如何确保这些技术为人类服务,而不是取代人类。Baichuan-Omni-1.5的成功不是终点,而是一个新起点,它开启了通向更智能、更自然的人机交互未来的大门。

对于普通人来说,这项技术的普及可能会彻底改变我们与数字世界的交互方式。未来,我们可能不再需要学习复杂的软件操作,不再需要在不同的应用之间切换,而是可以像与朋友交流一样自然地与AI对话,让它帮我们完成各种复杂的任务。这样的未来,或许比我们想象的更近。

Q&A

Q1:Baichuan-Omni-1.5与GPT-4o有什么区别?

A:Baichuan-Omni-1.5是百川智能开发的开源全模态AI模型,能同时处理文字、图片、视频和语音,并且在某些测试中超越了GPT-4o-mini。与闭源的GPT-4o不同,Baichuan-Omni-1.5开放了技术细节和代码,让研究人员可以进一步改进和应用。

Q2:普通人现在可以使用Baichuan-Omni-1.5吗?

A:目前Baichuan-Omni-1.5主要面向研究人员和开发者开放,普通用户可以通过GitHub项目页面了解技术详情。由于需要较高的计算资源,大规模商业应用可能还需要一些时间,但相关技术可能会逐步集成到各种产品和服务中。

Q3:为什么Baichuan-Omni-1.5在医疗方面表现特别好?

A:这主要得益于其全模态学习能力和高质量的训练数据。模型在学习过程中接触了大量医疗图像及其文字描述,形成了深入的医疗知识理解。在OpenMM-Medical测试中达到83.8%准确率,甚至超过了参数量更大的竞争模型,显示出在医疗辅助方面的巨大潜力。

好文章,需要你的鼓励

-

如何让AI像电影配乐师一样创作完整的长篇音频故事——腾讯ARC实验室团队AudioStory突破性进展

腾讯ARC实验室推出AudioStory系统,首次实现AI根据复杂指令创作完整长篇音频故事。该系统结合大语言模型的叙事推理能力与音频生成技术,通过交错式推理生成、解耦桥接机制和渐进式训练,能够将复杂指令分解为连续音频场景并保持整体连贯性。在AudioStory-10K基准测试中表现优异,为AI音频创作开辟新方向。

-

Meta与特拉维夫大学联手打造VideoJAM:让AI生成的视频动起来不再是奢望

Meta与特拉维夫大学联合研发的VideoJAM技术,通过让AI同时学习外观和运动信息,显著解决了当前视频生成模型中动作不连贯、违反物理定律的核心问题。该技术仅需添加两个线性层就能大幅提升运动质量,在多项测试中超越包括Sora在内的商业模型,为AI视频生成的实用化应用奠定了重要基础。

-

上海AI实验室重磅发布:让AI看图"说人话"的神奇训练法,解决多模态AI与人类价值观对齐难题

上海AI实验室发布OmniAlign-V研究,首次系统性解决多模态大语言模型人性化对话问题。该研究创建了包含20万高质量样本的训练数据集和MM-AlignBench评测基准,通过创新的数据生成和质量管控方法,让AI在保持技术能力的同时显著提升人性化交互水平,为AI价值观对齐提供了可行技术路径。

-

谷歌研究团队发布超级预测模型:让AI像天气预报员一样预测全球大气变化

谷歌DeepMind团队开发的GraphCast是一个革命性的AI天气预测模型,能够在不到一分钟内完成10天全球天气预报,准确性超越传统方法90%的指标。该模型采用图神经网络技术,通过学习40年历史数据掌握天气变化规律,在极端天气预测方面表现卓越,能耗仅为传统方法的千分之一,为气象学领域带来了效率和精度的双重突破。