智能视觉革命:DEIMv2如何将目标检测推向新高度——Intellindust AI实验室的突破性成果

这项由Intellindust AI实验室的黄仕华、侯永杰、刘龙飞、于宣龙、沈熙等研究团队完成的研究发表于2025年9月,论文编号为arXiv:2509.20787v2。有兴趣深入了解的读者可以通过该编号查询完整论文内容。

在我们生活的智能化时代,摄像头无处不在——从手机拍照到自动驾驶汽车,从工业质检到安防监控,这些设备都需要一个共同的能力:快速准确地识别画面中的物体。就像人眼能瞬间分辨出路上的行人、车辆和交通标志一样,机器也需要具备这样的"视觉理解"能力。这就是目标检测技术要解决的核心问题。

目标检测技术的发展历程颇有些像摄影技术的演进。早期的目标检测算法就像老式胶片相机,需要大量时间来"冲洗"结果,虽然效果不错但速度缓慢。而现在我们需要的是"数码相机"般的即时响应——既要保证识别准确,又要足够快速,能够在实时环境中工作。

这个领域最近几年出现了两大主流技术路线。一条是以YOLO系列为代表的传统方法,就像是经验丰富的老师傅,凭借多年积累的技巧快速识别物体。另一条是基于Transformer技术的DETR方法,像是配备了最新设备的年轻专家,虽然理论先进但在实际应用中还需要优化。

Intellindust AI实验室的研究团队注意到一个有趣的现象:DINOv3这项技术在图像理解方面表现出色,就像是拥有"透视眼"的超级侦探,能够深入理解图像的内在含义。然而,这项技术在实时目标检测领域的潜力却没有得到充分发挥,就像是屠龙宝刀被用来切菜一样大材小用。

研究团队决定将DINOv3的强大视觉理解能力与实时检测需求完美结合,开发出了DEIMv2系统。这个系统的设计理念就像是为不同场景量身定制的智能助手——从处理海量数据的大型服务器,到资源受限的边缘设备,再到功耗敏感的移动终端,DEIMv2都能提供相应的解决方案。

更令人惊喜的是,DEIMv2不仅仅是单一的技术产品,而是一个完整的技术家族,包含了八个不同规模的版本:从功能最强大的X版本,到超轻量级的Atto版本,每一个都针对特定的应用场景进行了精心优化。这就像是汽车制造商推出的产品线,从豪华轿车到经济型小车,满足不同用户的需求和预算。

一、技术创新的核心突破

DEIMv2的技术创新可以比作一次精妙的"技术杂交"实验。研究团队将DINOv3这个"视觉专家"与实时检测需求巧妙结合,创造出了一个全新的技术品种。

在DEIMv2的较大版本(S、M、L、X)中,研究团队采用了基于DINOv3的骨干网络。DINOv3就像是一位经验丰富的艺术鉴赏家,能够深入理解图像的语义内容和细节特征。不过,DINOv3原本只能输出单一尺度的特征信息,就像是只能用一种倍率的显微镜观察样本。而目标检测需要多尺度特征,因为画面中的物体大小各异——远处的汽车可能只有几个像素,而近处的人物可能占据画面的大部分。

为了解决这个问题,研究团队设计了一个巧妙的"空间调谐适配器"(STA)。这个适配器就像是一套智能的光学系统,能够将DINOv3的单一视角转换为多个不同的观察角度。具体来说,STA通过参数无关的双线性插值技术,将DINOv3第5、8、11层输出的特征信息重新调整为不同尺度,同时配合一个超轻量级的卷积神经网络来提取细粒度的细节特征。

这种设计的巧妙之处在于它的"并行协作"机制。一方面,DINOv3专注于理解图像的整体语义,就像是从宏观角度把握全局;另一方面,STA中的轻量级网络专门负责捕捉细节信息,就像是用放大镜仔细观察局部特征。两者相互补充,形成了一个既能"博观"又能"约取"的视觉理解系统。

对于超轻量级版本(Nano、Pico、Femto、Atto),研究团队采用了不同的策略。他们选择了HGNetv2作为基础框架,然后像园艺师修剪盆景一样,对网络的深度和宽度进行了精心的"剪枝"。这种剪枝不是简单的删减,而是基于专业知识的精准调整,确保在大幅降低计算量的同时,尽可能保持检测性能。

二、智能检测器的设计哲学

DEIMv2的整体架构遵循了一种"分工合作"的设计哲学,就像是一个高效运转的工厂流水线。整个系统包含三个主要组件:骨干网络、混合编码器和解码器。

骨干网络就像是工厂的原料处理车间,负责从输入图像中提取基础特征信息。不同规模的DEIMv2版本使用不同的骨干网络,就像不同规模的工厂会配备相应处理能力的设备。大型版本使用基于DINOv3的Vision Transformer,而轻量级版本则使用经过精心优化的HGNetv2。

混合编码器充当着"质检员"的角色,它首先对骨干网络提取的多尺度特征进行处理,产生初步的检测结果,然后从中选出最有希望的前K个候选目标。这个过程就像是在众多可能的答案中筛选出最有价值的线索,为后续的精细化处理奠定基础。

解码器则是整个系统的"精密加工车间",它接收编码器筛选出的候选目标,通过迭代优化的方式不断精炼检测结果,最终输出准确的目标位置和类别信息。DEIMv2在解码器设计上也进行了多项优化,比如采用了SwishFFN和RMSNorm等先进技术,这些改进就像是给精密机械安装了更好的润滑系统和控制装置,使整个工作过程更加高效稳定。

特别值得一提的是,研究团队在解码器中实现了一个巧妙的优化:他们发现在迭代优化过程中,目标查询的位置变化其实很小,就像是雕刻师在精修作品时只需要在原有基础上微调。基于这个观察,他们让所有解码器层共享同一套位置嵌入信息,从而显著减少了计算开销。

三、数据增强的创新策略

在训练DEIMv2的过程中,研究团队不仅优化了网络结构,还在数据增强策略上进行了重要创新。他们的做法就像是为学生设计更加多样化和挑战性的练习题,让模型在训练过程中见识更多的情况,从而提高实际应用中的表现。

传统的数据增强主要依赖图像级别的操作,比如Mosaic(马赛克)和MixUp等技术。Mosaic就像是将四张不同的照片拼接成一张大图,让模型同时学习多个场景;MixUp则像是将两张图片半透明叠加,创造出介于两者之间的混合场景。

DEIMv2在此基础上引入了"Copy-Blend"这一对象级增强技术。这种技术的工作原理就像是电影特效师的合成技巧——将一张图片中的物体"复制"到另一张图片中,但不是简单的覆盖粘贴,而是进行融合混合,让新加入的物体看起来更加自然。这种方法比传统的Copy-Paste技术更加精细,就像是用水彩画的晕染技法代替了简单的剪贴,效果更加逼真。

这种增强策略的好处在于它能够有效增加训练样本的多样性,同时保持图像的真实感。模型通过这种方式训练后,就像是经历了更多实战经验的侦探,能够在复杂多变的真实环境中保持稳定的检测性能。

四、性能表现的全面分析

DEIMv2在COCO数据集上的表现可以用"全面领先"来形容。COCO数据集就像是目标检测领域的"高考试卷",包含了各种复杂场景和挑战性目标,是衡量检测算法性能的标准基准。

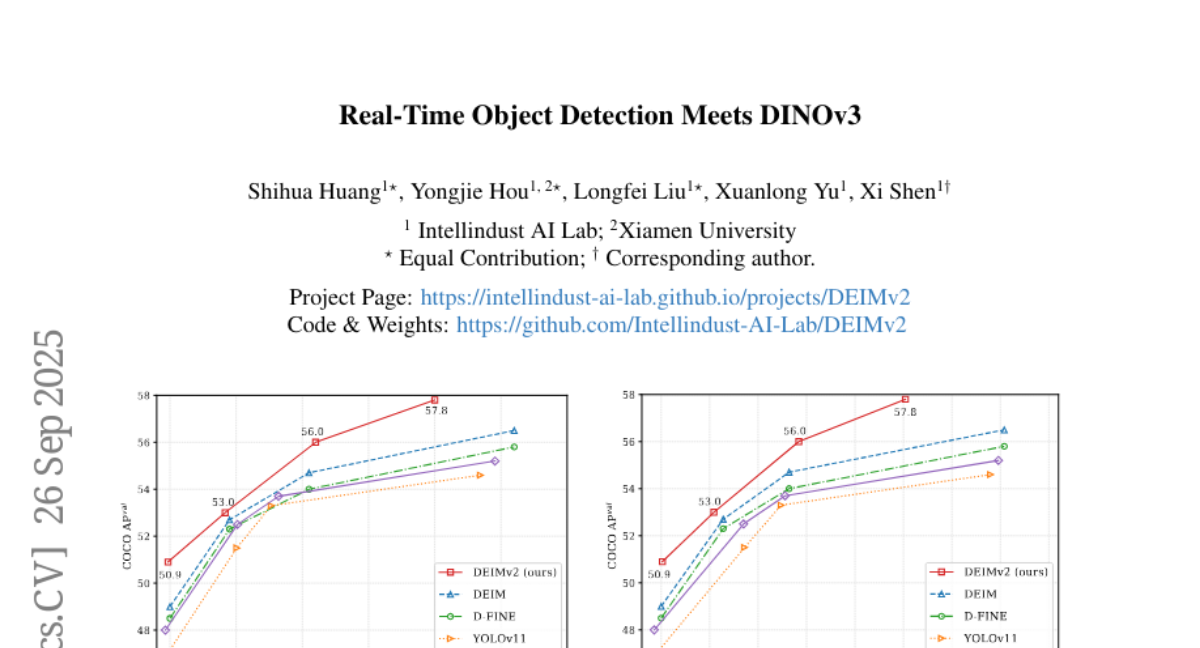

在大型模型方面,DEIMv2-X达到了57.8的平均精度(AP),这个数字背后的意义就像是在一场复杂的寻宝游戏中,DEIMv2-X能够准确找到将近58%的目标。更重要的是,它只使用了50.3M个参数和151.6 GFLOPs的计算量,相比之前最好的DEIM-X模型,参数减少了近20%,计算量降低了25%,但准确率却提升了1.3个百分点。这就像是用更少的燃料跑出了更快的速度。

在中等规模模型中,DEIMv2-S创造了一个重要的里程碑——它是首个参数量低于10M(实际为9.71M)却能突破50 AP大关的模型,达到了50.9 AP。这个成就的意义就像是在轻量级拳击比赛中打败了重量级选手,证明了精心设计的架构能够以小博大。

在超轻量级模型方面,DEIMv2-Pico的表现更是令人惊艳。它仅用1.5M参数就达到了38.5 AP,与需要2.3M参数的YOLOv10-Nano相当,参数减少了约50%。这就像是用一台小型摩托车跑出了中型汽车的速度,效率优势极为明显。

特别有趣的是,研究团队发现DEIMv2相比之前的DEIM版本,主要改进体现在中大型目标的检测上,而小目标检测的性能基本持平。例如,DEIMv2-S在中型目标上的AP从52.6提升到55.3,大型目标从65.7提升到70.3,但小目标仍保持在31.4左右。这个现象揭示了DINOv3的特性——它更擅长理解全局语义信息,对细节特征的捕捉能力相对有限。

五、实际应用的广阔前景

DEIMv2的八个版本覆盖了从高性能计算到移动端设备的完整应用光谱,就像是为不同需求的用户提供了量身定制的解决方案。

在高性能应用场景中,DEIMv2-X和DEIMv2-L适合部署在GPU服务器或高端工作站上,可以应用于需要极高精度的场合,比如医疗影像分析、精密工业检测或高级自动驾驶系统。这些版本就像是专业级的显微镜,能够发现最细微的目标特征。

对于边缘计算设备,DEIMv2-M和DEIMv2-S提供了很好的平衡点。它们既保持了相当高的检测精度,又具备了较低的计算需求,适合部署在智能摄像头、机器人或者边缘服务器上。这就像是为家庭用户设计的多功能设备,既实用又不会过于复杂。

在移动端和IoT设备上,超轻量级的Nano、Pico、Femto、Atto版本展现了巨大的应用潜力。它们能够在手机、智能手表、无人机等资源极为有限的设备上运行,为这些设备赋予实时的视觉理解能力。比如,手机拍照时的实时物体识别、智能家居设备的人脸识别、或者小型无人机的避障导航等。

这种全覆盖的产品线设计策略,让DEIMv2能够像变形金刚一样适应各种不同的应用环境,从数据中心的大型服务器到口袋里的智能手机,都能找到合适的版本。

六、技术挑战与解决方案

在开发DEIMv2的过程中,研究团队遇到了几个关键的技术挑战,他们的解决方案颇具创新性。

首先是如何将单尺度的DINOv3特征转换为多尺度特征的问题。传统的Feature2Pyramid方法使用反卷积来生成多尺度特征,但这会增加额外的计算开销。DEIMv2的STA采用了更加直接的方法——通过双线性插值直接调整不同层的特征尺寸,这就像是用变焦镜头代替了多个固定焦距镜头,既简单又高效。

其次是超轻量级模型的设计挑战。要在极小的参数预算内实现尽可能好的性能,就像是在有限的空间内设计功能完整的住宅。研究团队采用了系统性的网络剪枝策略,从HGNetv2-B0开始,逐步减少网络的深度和宽度。Pico版本移除了第四阶段,Femto进一步减少了最后阶段的块数,Atto甚至压缩了通道数。这种渐进式的精简确保了每个版本都能在其目标场景中发挥最佳性能。

第三个挑战是训练策略的优化。研究团队发现,并非所有的训练技巧都适用于不同规模的模型。比如,Fine-Grained Localization Loss和Decoupled Distillation Focal Loss对大型模型有帮助,但对超轻量级模型反而有害。这就像是高级药物对强壮的成年人有效,但可能不适合体弱的儿童。因此,他们为不同规模的模型制定了差异化的训练策略。

七、未来发展的启示

DEIMv2的成功为实时目标检测领域带来了几个重要启示。首先,预训练大模型的特征可以有效迁移到特定任务中,但需要精心设计的适配机制。DINOv3虽然不是专门为目标检测设计的,但通过STA这样的桥梁,它的强大特征表示能力得以充分发挥。

其次,模型的可扩展性设计至关重要。在实际应用中,不同场景对精度和效率的要求差异巨大,一个能够灵活适应各种需求的模型家族比单一的最优模型更有价值。DEIMv2的八个版本就像是一套完整的工具箱,为不同的"工程项目"提供了相应的"工具"。

最后,训练策略的个性化非常重要。不能简单地将适用于大模型的训练技巧直接应用到小模型上,需要根据模型的容量和特点进行相应调整。这提醒我们,在AI技术发展过程中,"因材施教"的理念同样适用。

说到底,DEIMv2的成功不仅仅是技术参数的提升,更重要的是它为实时目标检测技术的实用化和普及化开辟了新的道路。通过将先进的视觉理解技术与实际应用需求巧妙结合,这项研究证明了学术研究与产业应用之间的桥梁是可以成功搭建的。

归根结底,DEIMv2代表了一种新的技术发展模式——不是单纯追求最高性能,而是在性能、效率和实用性之间找到最佳平衡点。这种理念对于推动AI技术从实验室走向千家万户具有重要意义。对于普通读者而言,DEIMv2的成功意味着我们将在日常生活中见到更多智能、高效、便捷的视觉AI应用,从智能手机的拍照功能到自动驾驶汽车的安全系统,这些技术将让我们的生活变得更加美好和便利。

有兴趣深入了解这项研究的读者,可以通过论文编号arXiv:2509.20787v2查询完整的技术细节和实验数据,相信会有更多的发现和启发。

Q&A

Q1:DEIMv2相比传统目标检测模型有什么优势?

A:DEIMv2最大的优势是实现了性能与效率的完美平衡。它融合了DINOv3的强大语义理解能力和实时检测需求,通过创新的空间调谐适配器,在保持高精度的同时显著降低了计算成本。比如最大版本DEIMv2-X达到57.8 AP却只需50.3M参数,比之前最好的模型参数减少20%但性能更优。

Q2:DEIMv2的八个版本都适用于什么场景?

A:DEIMv2提供了从X到Atto的八个版本,覆盖了完整的应用场景。X、L版本适合高性能GPU服务器,用于医疗影像、精密检测等高精度场合;M、S版本适合边缘设备如智能摄像头、机器人;Nano、Pico、Femto、Atto等超轻量版本专为手机、智能手表、无人机等移动设备设计,实现了真正的全场景覆盖。

Q3:空间调谐适配器STA是如何工作的?

A:STA就像一个智能的光学系统,解决了DINOv3只能输出单一尺度特征的限制。它通过双线性插值技术将DINOv3不同层的特征调整为多个尺度,同时配合轻量级卷积网络提取细节信息。这样既保留了DINOv3的强大语义理解能力,又满足了目标检测对多尺度特征的需求,整个过程几乎不增加计算开销。

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。