科技大佬们的第一条微博都说了啥

苹果公司 CEO 蒂姆·库克开通了微博。他的微博名是 TimCook,认证是 Apple CEO,短短一天就有 45 万粉丝。

看来微博活跃度真的太低了啊,我还以为中国会有上千万果粉来朝圣呢。

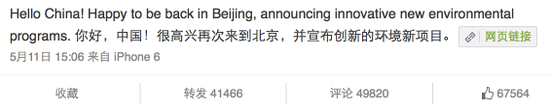

Hello China!Happy to be back in Beijing,announcing innovative new environmental programs.你好,中国!很高兴再次来到北京,并宣布创新的环境新项目。

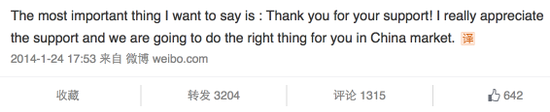

与库克一样,特斯拉 CEO Elon Musk(伊隆·马斯克)开通微博也引起了一定程度的轰动。马斯克 2014 年 1 月 24 日加入微博,截至目前已有 100 万粉丝。

The most important thing I want to say is :Thank you for your support!I really appreciate the support and we are going to do the right thing for you in China market.

再来看看国内科技大佬们吧。小米董事长雷军2010 年 5 月 31 日加入微博,7 月 15 日才发了第一条微博。微博尾巴是“手机版登录”,猜测可能是当时雷军使用的是诺基亚非智能机。当年 8 月 16 日 MIUI 才开始内测。

昨天金山声明让不少人误解,我只好再次声明:我在金山的职位没有任何变化,同时我会继续做天使投资。谢谢。

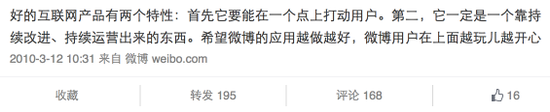

周鸿祎比雷军早两个月加入微博, 2010 年 3 月 12 日发了第一条微博,使用的是网页 weibo.com 登录。

好的互联网产品有两个特性:首先它要能在一个点上打动用户。第二,它一定是一个靠持续该改进、持续运营出来的东西。希望微博的应用越做越好,微博用户在上面越玩儿越开心。

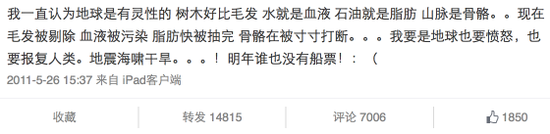

马云加入微博的时间比他俩都晚。2011 年 5 月 25 日才加入微博,微博名是 @大自然保护协会-马云,第一条微博也符合这个名字,他关注的不是阿里巴巴,而是地球。有意思的是,马云的微博尾巴是 iPad 客户端。 iPad 2 于当年 5 月 6 日在中国上市,有可能马云使用的是首批 iPad 2 啊。

我一直认为地球是有灵性的 树木好比毛发 水就是血液 石油就是脂肪 山脉是骨骼。。现在毛发被剔除 血液被污染 脂肪被抽完 骨骼在被寸寸打断。。。我要是地球也要愤怒,也要报复人类。地震海啸干旱。。。!明年谁也没有船票!:(

刘作虎2012年4月19日加入微博,当时他还没创立一加公司。4月24日他才发了第一条微博,有趣的是,第一条微博不是原创,而是转发,而且微博尾巴显示来自“微博搜索”,内容是三星Galaxy。看来,当时他还挺关心三星这家公司的。

被你忽悠了[挖鼻屎]

虽然身为新浪微博的竞争对手搜狐公司 CEO,但其实张朝阳早在 2010 年 2 月 3 日就加入了微博。不过,也正因为这身份,张朝阳曾抛弃过微博很长一段时间,直到今年1月8日才正式回归。回归后的第一条微博就感慨了下搜狐没能做好 SNS。

很遗憾搜狐的sns没做起来,只好借新浪微博发点声音。

当下的科技大佬们看完了,再来看看老一辈企业家的微博。

联想集团创始人柳传志 2010 年 12 月 20 日加入了微博,第一条微博却是 2012 年 7 月 22 日(有可能删除了之前的微博)。微博微博来自“短信”,说明当时用短信发微博是一种流行。

今天中国企业家俱乐部访英代表团估计能准时出行。昨日北京下暴雨,我一度担心航班会延误。因为日程安排很近,落地后即有大型活动,倘若延期,会给英方主任的接待带哎很大不便。所幸今晨风和日丽,北京的天空象水洗过一样,蓝天白云,是好兆头!

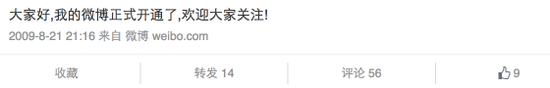

近段时间开始接触互联网的 SOHO 中国董事长潘石屹是这些大佬中最早接触微博的,2009 年 8 月 21 日就加入了微博。比起柳传志早已经退出了微博,潘石屹还“锲而不舍”在微博上与华远集团前董事长任志强“表演相声”。但是,潘石屹的第一条微博却非常中规中矩:

大家好,我的微博正式开通了,欢迎大家关注!

最后彩蛋,京东董事局主席刘强东的第一条微博:

好文章,需要你的鼓励

-

浙江大学突破:让AI专家团队在考试时"动态组队",推理能力飙升

浙江大学团队提出动态专家搜索方法,让AI能根据不同问题灵活调整内部专家配置。该方法在数学、编程等任务上显著提升推理准确率,且不增加计算成本。研究发现不同类型问题偏爱不同专家配置,为AI推理优化开辟新路径。

-

清华大学新突破:AI模型居然能学会"少说话多做事",推理效率提升一倍还更准确

清华大学研究团队提出SIRI方法,通过"压缩-扩张"交替训练策略,成功解决了大型推理模型"话多且准确率低"的问题。实验显示,该方法在数学竞赛题上将模型准确率提升43.2%的同时,输出长度减少46.9%,真正实现了效率与性能的双重优化,为AI模型训练提供了新思路。

-

南洋理工大学突破性研究:用AI实现多分钟视频实时流式生成,就像看电视直播一样

南洋理工大学与腾讯联合研究团队开发出Rolling Forcing技术,实现AI视频实时流式生成的重大突破。该技术通过滚动窗口联合去噪、注意力锚点机制和高效训练算法三项创新,解决了长视频生成中的错误累积问题,可在单GPU上以16fps速度生成多分钟高质量视频,延迟仅0.76秒,质量漂移指标从传统方法的1.66降至0.01,为交互式媒体和内容创作开辟新可能。

-

华中科技大学团队突破性发现:让AI像几何学家一样思考,竟能大幅提升空间理解能力

华中科技大学研究团队发现,通过让AI模型学习解决几何问题,能够显著提升其空间理解能力。他们构建了包含约30000个几何题目的Euclid30K数据集,使用强化学习方法训练多个AI模型。实验结果显示,几何训练在四个空间智能测试基准上都带来显著提升,其中最佳模型达到49.6%准确率,超越此前最好成绩。这项研究揭示了基础几何知识对培养AI空间智能的重要价值。