联合百家公会斥资1.2亿,LIVE直播首推主播职业化破局直播江湖

从草根狂欢到娱乐大咖纷纷入驻,2016,直播俨然变身国民级应用,成为娱乐内容的最强外挂。截止2016年5月,网路直播用户已达到3.25亿,平均每隔3小时就有一款新的直播APP出现,超过200多家直播平台如雨后春笋般拔地而起。热潮澎湃下,商业生态向流量和感官深度屈服,多如流水的网红踩着擦边球走路,满足流量经纪里一张张贪癫痴的嘴脸,直播已身陷自身内容的瓶颈期。

随着网络直播政策最严监管的实施,《互联网直播服务管理规定》出台,更是犹如一把达摩利斯之剑,加剧了整个直播行业洗牌。风口之下,群雄逐鹿,如何在下半场脱颖而出,把直播玩得更具品质感,实现新内容迭代,全新PGC的生产模式会否收割行业未来?

1月16日,正值微博之夜,LIVE直播2017内容战略发布会也盛大启幕。斥资1.2亿携手百家公会,LIVE直播主播职业化造星战略正式开启,从树立主播个人品牌以获取流量和市场份额;构建全新的PGC运营模式输出高品质内容提高用户粘性入手,共同打造职业主播与PGC内容两个维度制高点,破局直播江湖。

职业主播当道突破直播平台内容短板

新媒体蚕食传统媒体、网红经纪崛起,身处动荡的大内容时代,当下年轻人遭遇的最多危机是没有WIFI密码,比起关注GDP是否过7,特朗普带来的蝴蝶效应,大多数的我们更在意同样凡人个体的细微生活本身。每天都有数以百万不同的故事,不同的喜怒哀乐,在直播平台中上演,作为一种新的表达方式,直播最大的魅力就是真实性与互动性。但当直播平台皆源源不断供应年轻貌美维秘身材的网红时,颜值早不能成为竞争力,拿颜值当才艺主打的荷尔蒙消费终现乏力。而多数素人主播往往都无法保持创新性、高质量内容地持续输出,如何治愈这一行业“症结”?内容瓶颈下,主播职业化已然成为平台内容升级的关键。

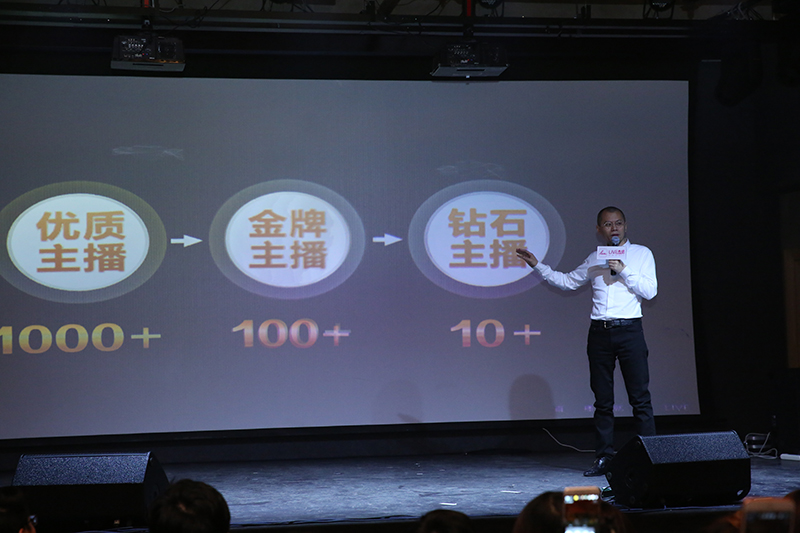

对此LIVE直播经过一年的行业探索,斥资1.2亿元联合百家专业公会强势打造千百十主播职业化造星战略,成为业界首家提出主播职业化的直播平台。据悉,LIVE直播将从颜值,素质,才艺等多方角度选拔出1000位优质主播,再从中着重打造出100位金牌主播,最终脱颖而出塔尖10名钻石主播,形成职业主播的金字塔结构。联合100家公会进行规模化指导包装,依托于专业公会的敏锐嗅觉捕捉用户需求点,结合挖掘主播个人特色,差异化定位,突出主播个性魅力,打造颜值与才华双馨的最具影响力青春偶像艺人。同时结合多渠道的流量推广,施行主播跨平台运营,将优质主播对接覆盖率高达4.3亿人次的CCTV移动传媒以及11档1000集直播网综,优质主播们除去与LIVE直播平台自身的合作外,还将会被输出到各大直播平台进行合作。专业公会加持,多渠道流量推广,多元化出口选择,提升主播内容生产力同时发酵主播个人品牌IP的传播力,环环相扣共同构建起主播职业化生态链。随着主播职业化战略的启幕, 在未来LIVE直播势将会让直播平台晋升为草根梦想的助推器、明星网红的孵化器。同时随着职业化主播的入局也必将给直播内容生态带来裂变式提升。

直播下半场,构建全新PGC模式

纵观整个直播行业,全民投身玩直播已经是不争事实,喧嚣之下,直播内容的同质化现象泛滥。直播平台只有积极拥抱全新内容生产模式才能走出同质化桎梏,对此LIVE直播一直坚持以内容为王,打造出多档高品质PGC直播网综,聚焦影视、音乐、时尚、二次元等年轻人兴趣领域,通过细耕内容,开发多元化泛娱乐性、互动性话题,探索全新的、更具场景化和商业价值的产品,满足用户不同需求。

巴士在线创始人王献蜀指出:直播是一种新的体现氛围和虚拟亲密感的形式。直播综艺与电视综艺、网络综艺相比,最重要的一点便是互动性。电视等移动端最大的弊端是你难以真正进入其中。但网络直播可以给观众更多的互动感,用户就算窝在家里也不会觉得自己只是个评论者,而是可以真真切切影响到现场,这种互动性,让用户的喜怒哀乐都能反馈到屏幕的另一边。

其实,早在2016年夏天,LIVE直播就前瞻性地启用了PGC直播模式,与国内现象级IP《中国新歌声》合作,将灿星的内容制作能力与直播专业技术实力相结合,为用户提供参与节目互动、影响节目走向的新鲜尝试。

2017,LIVE直播将继续深入拓展与灿星制作的合作,对接中国新歌声、蒙面歌王、亚洲影响力大典等大热综艺IP,积极探索开发直播综艺的强互动性,开拓直播不同玩法。关于直播行业的未来走向众说纷纭,但PGC内容的价值有目共睹,无论是注重内容与类型共生长的自制IP,还是联合大热综艺IP,相信日后LIVE直播将在娱乐生态中扮演更重要角色。

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。