“滴滴护航”上线:六个维度优化司机驾驶行为

CNET科技资讯网 7月26日 北京消息:滴滴出行今日正式对外公布了“安全驾驶”系统,该系统被称为“滴滴护航”,是滴滴平台自主研发的安全产品。综合分析手机传感器、陀螺仪、GPS等信息,“滴滴护航”从疲劳驾驶、超速、急加速、急转弯、急刹车、分心驾驶等六个维度检测司机的驾驶行为,提高司机个人与平台的安全保障水平。

目前,该系统已在滴滴代驾司机端上线,检测维度正逐步开放,不久后将在专快车等业务司机端推广,并计划和司机的综合评分挂钩。“滴滴护航”的上线,意味着滴滴出行安全体系进一步升级,滴滴也成为国内首家将手机检测驾驶行为系统应用到实践中的网约车平台。

六个维度优化司机驾驶行为

基于海量驾驶数据,滴滴利用移动互利网技术与机器学习算法,研发出了驾驶行为感控系统“滴滴护航”。

该系统所提供的驾驶行为感控SDK(软件开发工具包),集成进司机端后,在订单进行时根据手机传感器、陀螺仪、GPS等提供的信息,从疲劳驾驶、超速、急加速、急转弯、急刹车、分心驾驶等六大维度检测司机的驾驶行为。

“滴滴护航”共经历了近一年的测试和研发。通过与OBD(车载诊断系统)对比数据后看到,该系统的准确率已超过90%。目前,该技术已经提交了国际专利申请。

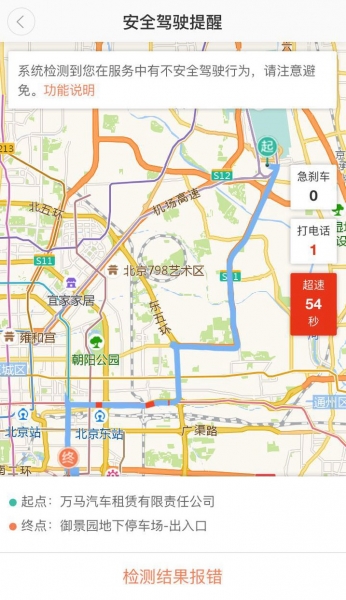

据悉,该系统的每个维度标准都通过严格的参数进行认定。以“超速”为例,即一定时间范围内,检测司机开车超过当前路段限速20%及其以上的严重超速行为。“分心驾驶”则会检测司机边开车边打电话的行为,基础参数为“行驶状态下,速度大于18km/h且处于通话状态”。根据一定时间段内的数据收集、分析、反馈,平台也会实时做相应的优化和升级。

目前,该系统已在滴滴代驾司机端上线,六大维度逐步开放,凡是行程中出现过危险驾驶行为的司机,都会在行程结束后收到“安全驾驶提醒”。该提醒会详细指出司机危险驾驶行为的种类、位置、时间等信息,督促司机改变驾驶习惯。

接下来,滴滴将把“滴滴护航”与司机综合评分结合起来,同时形成司机驾驶习惯的画像,对其驾驶陋习针对性纠正。驾驶习惯好的司机将享受更多权益;驾驶习惯有待改进的司机,将进入“百川”司机精准培训体系重新学习。

运用大数据前沿技术升级安全生态

“安全”是滴滴全平台的首要目标。近些年来,滴滴基于互联网和大数据前沿技术的深度应用,在提升用户安全体验方面不断做着努力。通过对司机安全画像,对风险订单硬性排除,对司机精准培训管控,安全教育全量触达等方式,滴滴安全管理效率远高于传统出行企业。

据统计,2016年全年,滴滴出行运营里程接近传统出租车行业的五分之一,但交通事故死亡人数仅为传统出租车行业的十分之一。滴滴每百万单交通事故死亡率和每亿公里交通事故死亡率分别为0.021、0.28,与传统出租车行业的0.037和0.47相比,大幅降低了40%。

如今,“滴滴护航”的上线意味着用户安全体验的进一步升级。平台对于司机驾驶行为的检测,将督促其提升安全意识并优化驾驶行为。滴滴司机的综合评分也将从乘客主观评分和系统模型的判断,升级到驾驶行为感控的评估。多维度反应司机服务水准,不仅优化了的司机安全驾驶行为,也将给乘客全方位的安全保障。

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。