为什么天气变暖可能不会抑制COVID-19?

COVID-19并不是流感。但在这场疫情流行当中,仍有不少人抱有期待,希望新冠能跟流感一样随天气变暖而消散。没错,在明媚的阳光下挥别病毒,着实让人向往。

事实上,随着季节的变化,大部分传染病确实会快速消失。以流感为例,其通常会在天气转冷时爆发;而霍乱等疾病则多在温暖多雨的夏季冒头。不过我们还不清楚SARS-CoV-2是否也具有类似的特征。暖春刚到,但科学家们仍不敢放松警惕,我们有必要做好SARS-CoV-2“陪伴”一整年的长期规划。

此外,布朗大学计算流行病学专家C. Brandon Ogbunu强调,指望季节变化遏制疫情流行恐怕并不是好主意。

“季节变化确实可能降低感染率”,但单凭这一项因素恐怕无法彻底解决疫情。他补充道,“如果把医疗行业比作赌场中的下注者……那我们绝对不敢把影响全人类日常生活乃至基础设施的注码都押在换季身上。我想要强调的,也正是这一点。”

为什么疾病传播会表现出季节性?

严重传染病在首次与人群接触时,必然快速造成严重破坏。这是因为缺少免疫记忆,社群内的人员一定会大面积感染,并产生大批病毒潜在宿主。无论天气如何变化,病毒都将在接下来的几个月内广泛存在。

哥伦比亚大学流行病学家Micaela Martinez将疫情的早期爆发比喻成来势凶猛的森林大火。偶尔的暴雨虽然会稍微减缓火势,但由于存在众多随时会被引燃的树木,这一点点阻扼不可能彻底解决问题。她指出,“对于疾病的第一波攻势,季节性因素并不重要,我们无法指望疫情就此消失。”

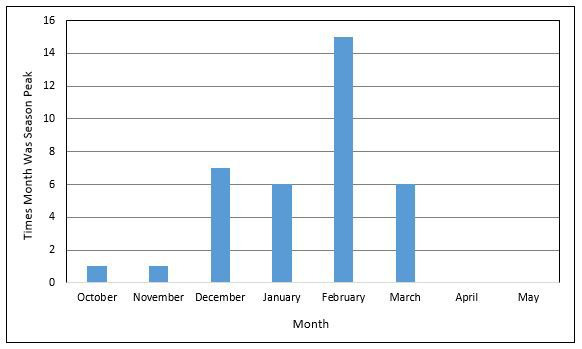

但是,随着当前疫情大流行的消退,后续感染只会在免疫个体比例较低的人群内传播。这类相对温和的传播阶段往往会体现出季节性周期,Martinez认为这种特征在传染病当中确实普遍存在。2018年,她曾着手对这种趋势进行分类,并惊讶地发现她研究过的近70种传染病全部表现出一定程度的季节性增长或下降。

Martinez解释道,总体而言,各个季节都拥有独特的传染性变化:冬季是肺炎、流感以及其他呼吸系统疾病的高发期,百花盛开的春天则带来水痘与疱疹。夏季来临,莱姆病、小儿麻痹症与梅毒的传播速度激增;秋季的代表“病”则是黄热病。也有一些疾病不挑季节,而只对空气湿度表现出明确的偏好——特别是在热带以及季节边界模糊的亚热带地区,旱季与雨季成为疾病流行的明确分界线。

要弄清这些模式背后的驱动因素,无疑是一项复杂的任务。首先来看最明显的影响因素:由细菌、寄生虫或病毒引发的感染,必须通过蚊子等昆虫媒介在宿主之间往来传播,而这些媒介在自然系列季节也就决定了疾病的传播特性。Ogbunu表示,在其他情况下,环境变化也可能对病原体产生直接影响。某些病毒(包括流感病毒与目前流行的SARS-CoV-2)被打包在一个脆弱的脂质外层内,这种外层被称为“包膜”,属于感染过程中的必要条件。但其对恶劣条件非常敏感,高温以及阳光中的紫外线都有可能导致其失活。另外,湿度越高、在人与人之间传播病毒的传染性空气液滴就会越快沉降,进而限制病原体的活动范围。

更复杂的是,我们的身体也会对天气及气候变化做出反应。马萨诸塞州总医院病毒学家Laura Yockey解释称,对小鼠的研究结果表明,湿度过低会损害小鼠呼吸道中的黏液并影响关键免疫分子的产生,导致啮齿类动物更易感染流感病毒。

另外,生物学特性也不可能存在于简单的实验室环境当中。疾病传播行为也会随季节更迭而变化,甚至最终出现远超病原体典型传播模式的大爆发。例如,在秋季返回校园的儿童可能导致水痘的发病率整体上升。此外,多雨的夏季人们多聚集在室内活动,因此流感可能逆“淡季”出现一波蔓延小高潮。

塔夫茨大学流行病学家Elena Naumova表示,这些模式非常明显,“几乎构成了人类追踪病原体活动的指南。”她指出,“老实说,我相信地球上的生命都在随季节而变化,感染自然也会表现出季节性特性。”

我们现在能做些什么

作为一种带有脆弱包膜的呼吸道病毒,SARS-CoV-2也具有一些可能与季节性活动相关的特征。在接下来的几年中,如何这种病原体再次侵袭人群,COVID-19病例很可能会在寒冷而干燥的天气下快速增加,而后在夏季有所下降。不过就目前来看,Naumova认为被动等待病毒消退完全是“胡说八道。”人们对特定病原体的易感性水平才是决定性因素。目前易感人群广泛存在,任何与气候或疾病相关的次要影响因素,都不足以快速平息这场全球性灾难。

换言之,我们不该把战胜疫情的希望寄托在气候变化身上。相反,Naumova认为“我们虽然无法控制天气,但可以控制天气变化前的准备工作。”传染病也是如此。因此,人们应当以负责任的方式理解疾病驱动因素——也就是人类自己的行为习惯。随着疫情流行的持续,Ogbunu强调了持续降低传播风险的重要意义。保持良好的卫生习惯、避免接触人群并注意所处环境仍然至关重要。这不仅是为了保护我们自己,更是为了保护身边的他人,最终为整个人类社会的抗疫工作做出贡献。

Martinez最后总结道,“传染病扩展的主要驱动因素之一在于接触率。接触率会对疾病传播产生巨大影响。流行病因此而出现,也将因此而消退。”

好文章,需要你的鼓励

-

Adobe与UCLA联手突破AI模型速度瓶颈:让图像生成快一倍的"稀疏化魔法"

Adobe研究院与UCLA合作开发的Sparse-LaViDa技术通过创新的"稀疏表示"方法,成功将AI图像生成速度提升一倍。该技术巧妙地让AI只处理必要的图像区域,使用特殊"寄存器令牌"管理其余部分,在文本到图像生成、图像编辑和数学推理等任务中实现显著加速,同时完全保持了输出质量。

-

不用再训练AI模型,香港科技大学团队发明"智能管家",让AI一眼就知道该抓哪里用哪里

香港科技大学团队开发出A4-Agent智能系统,无需训练即可让AI理解物品的可操作性。该系统通过"想象-思考-定位"三步法模仿人类认知过程,在多个测试中超越了需要专门训练的传统方法。这项技术为智能机器人发展提供了新思路,使其能够像人类一样举一反三地处理未见过的新物品和任务。

-

韩国KAIST让SVG动画脱胎换骨:AI如何破解矢量图形的"语义迷宫"让静态图标活起来

韩国KAIST开发的Vector Prism系统通过多视角观察和统计推理,解决了AI无法理解SVG图形语义结构的难题。该系统能将用户的自然语言描述自动转换为精美的矢量动画,生成的动画文件比传统视频小54倍,在多项评估中超越顶级竞争对手,为数字创意产业带来重大突破。

-

华为诺亚方舟实验室新突破:不加内存也能让AI变聪明的神奇方法

华为诺亚方舟实验室提出VersatileFFN创新架构,通过模仿人类双重思维模式,设计了宽度和深度两条并行通道,在不增加参数的情况下显著提升大语言模型性能。该方法将单一神经网络分割为虚拟专家并支持循环计算,实现了参数重用和自适应计算分配,为解决AI模型内存成本高、部署难的问题提供了全新思路。