别总想着让AI向人类价值观对齐了

作者:高飞

1. CCTV宣布了春晚的吉祥物海报,这次倒是没有人说“设计得丑”,但是有很多人说“看起来是AI设计的”。这可比说“设计得丑”还严重,说“丑”顶多是水平差,说“是AI生成的”,那就是造假了。“真的差”肯定比“假的好”强一点,这是大家的共识。比如,五月天被怀疑在演唱会上假唱就很严重,但伍佰不唱就没问题。

2. 我相信,这套图肯定不是AI设计的,因为犯不上。以央视的体量,和春晚的名头,一不差预算,二不差有人愿意义务劳动。后来CCTV也公布了设计师的草图,证明其是人类劳动。

3. 不过,如果大家看一下设计,可能也会和很多质疑的人产生同感,第一眼确实AI味儿很浓。从色彩到轮廓,充满了“夫妻肺片”感。所以,为什么明明是人类设计的,却看着像AI?

4. 因为我们走向了一个误区。从OpenAI的宫斗开始,有一个词就流行开来,叫「对齐」——意思是怕机器的价值观不正确,以及会产生幻觉,所以应该花大力气,让AI和人类对齐。

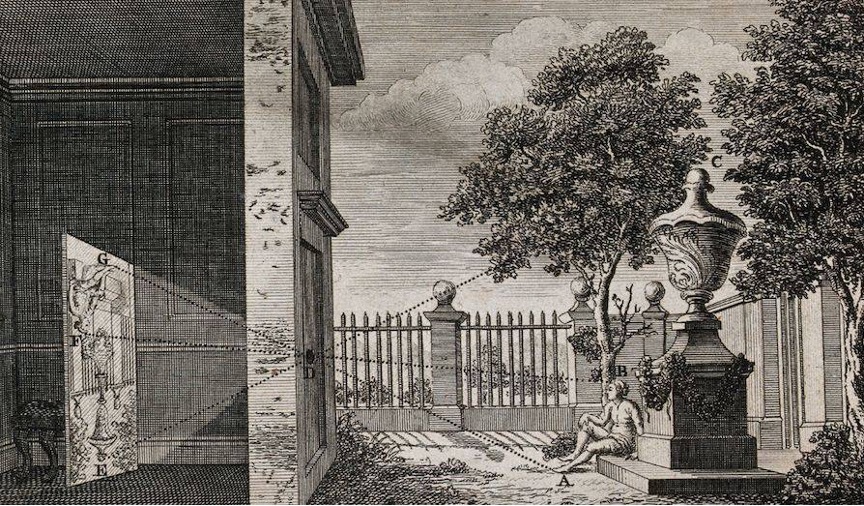

5. 但实际上,从人类艺术创作史来看,人类其实一直是向机器对齐的。拿文艺复兴来说,很多画家是极擅长透视的。但是当下身价最高的画家,大卫·霍克尼写了一本书叫《隐秘的知识》,其中认为15世纪之后的很多知名画家,根本不是用眼睛画画的,而是用光学设备,在画布上做投影画画的。简单的说,就是对着影子描边。

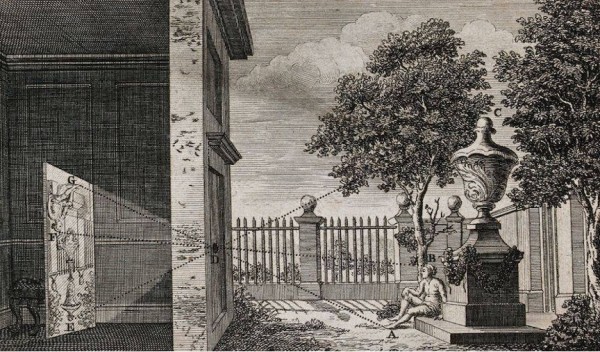

6. 那是不是印象派看起来不透视,就不受机器影响了呢?当然不是,后来,技术机器对艺术的影响就更大了。在照相机发明之后,人类在画画的时候,就知道不用再把人物都顶着边框画了,而是可以裁边的,这就是照相机边框带来的影响。见下图左边的半个人,这是典型的照相机构图造成的裁边。

7、所以,我总结一下结论。因为机器造物效率太高了,我们很快就会被机器所造之物围绕,从起床睁眼开始,我们看到的一切东西,只要不是生物,绝大多数都会是AI所造。不信的人回想一下,我们能看到多少手绘的画,多少手机拍摄的照片?

8、再所以,一旦机器所造之物流行于人类社会,我们就不要奢望让机器对齐人类了。技术机器会创造其独有的文化、风格、价值观,不知不觉地影响人类。

9、回到开篇说的央视春晚吉祥物海报。它设计的确实是很像AI,但是这不是因为它是AI设计的,而是设计它的人,或许不知不觉受了AI风格的影响。而对于普通人而言,也因为看了太多的AI创作,就会想当然的看什么都像AI。

10、2022年,毫无疑问是一个分水岭。从那一刻开始,真和假的界限将不再清晰,什么属于人类,什么属于机器也不再确定。今年,几次和老朋友微软中国CTO韦青交流,他说现在我们到了一个假的比真还真的时代。

11、昨天Google说自己的Gemini在大规模多任务语言理解中超过了人类专家《Gemini:我们规模最大、能力最强的 AI 模型》。我们要珍惜机器智能还要靠人机PK来证明自己的最后时光。

好文章,需要你的鼓励

-

浙江大学突破:让AI专家团队在考试时"动态组队",推理能力飙升

浙江大学团队提出动态专家搜索方法,让AI能根据不同问题灵活调整内部专家配置。该方法在数学、编程等任务上显著提升推理准确率,且不增加计算成本。研究发现不同类型问题偏爱不同专家配置,为AI推理优化开辟新路径。

-

清华大学新突破:AI模型居然能学会"少说话多做事",推理效率提升一倍还更准确

清华大学研究团队提出SIRI方法,通过"压缩-扩张"交替训练策略,成功解决了大型推理模型"话多且准确率低"的问题。实验显示,该方法在数学竞赛题上将模型准确率提升43.2%的同时,输出长度减少46.9%,真正实现了效率与性能的双重优化,为AI模型训练提供了新思路。

-

南洋理工大学突破性研究:用AI实现多分钟视频实时流式生成,就像看电视直播一样

南洋理工大学与腾讯联合研究团队开发出Rolling Forcing技术,实现AI视频实时流式生成的重大突破。该技术通过滚动窗口联合去噪、注意力锚点机制和高效训练算法三项创新,解决了长视频生成中的错误累积问题,可在单GPU上以16fps速度生成多分钟高质量视频,延迟仅0.76秒,质量漂移指标从传统方法的1.66降至0.01,为交互式媒体和内容创作开辟新可能。

-

华中科技大学团队突破性发现:让AI像几何学家一样思考,竟能大幅提升空间理解能力

华中科技大学研究团队发现,通过让AI模型学习解决几何问题,能够显著提升其空间理解能力。他们构建了包含约30000个几何题目的Euclid30K数据集,使用强化学习方法训练多个AI模型。实验结果显示,几何训练在四个空间智能测试基准上都带来显著提升,其中最佳模型达到49.6%准确率,超越此前最好成绩。这项研究揭示了基础几何知识对培养AI空间智能的重要价值。