突破性空间推理技术:伊利诺伊大学研究团队开发出让AI"看懂"空间关系的新方法

这项由伊利诺伊大学香槟分校的沈艺凡研究员领导的研究团队于2025年6月发表在计算机视觉领域顶级会议上,有兴趣深入了解的读者可以通过arXiv:2506.21656访问完整论文。该研究团队还包括来自宾夕法尼亚大学、上海交通大学和Google的多位研究者。

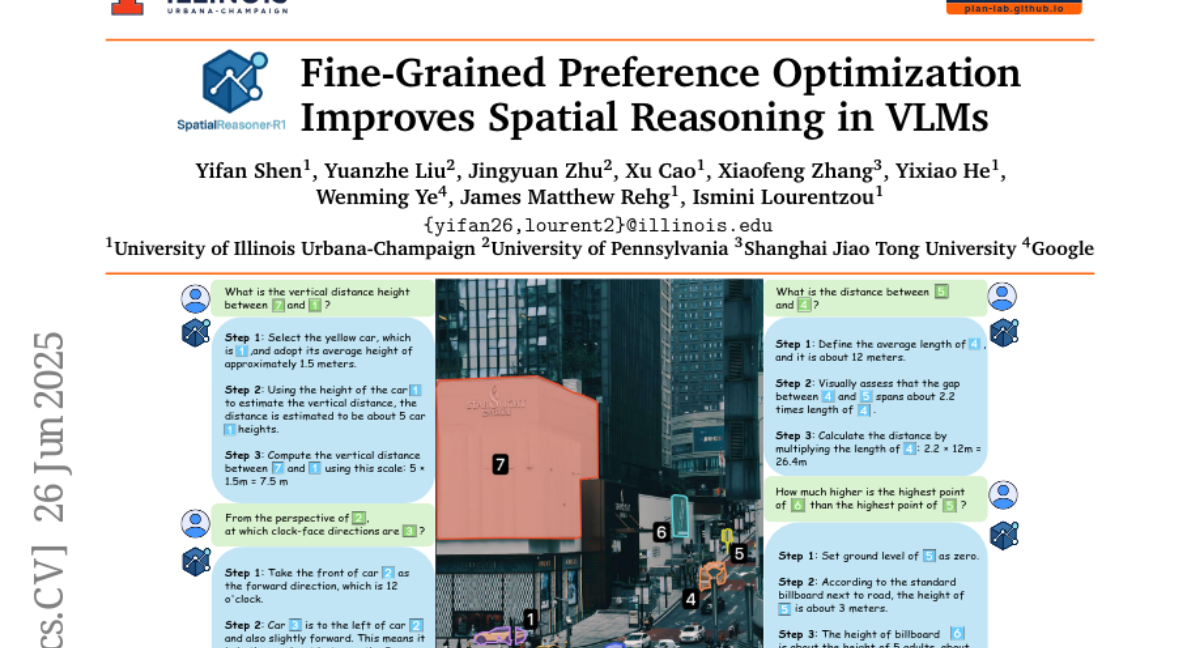

当你看着厨房里的场景,你能轻松判断冰箱比微波炉高多少,或者估算出餐桌到橱柜的距离。这种空间感知能力对人类来说再自然不过,但对AI来说却是一个巨大的挑战。现在,研究团队开发出了一种名为SpatialReasoner-R1的新型AI系统,它不仅能"看懂"图片中的空间关系,还能像人类一样进行逐步推理。

这个发现对我们的日常生活意义重大。目前的AI视觉系统虽然能识别图片中的物体,但在处理精确的空间关系时经常出错。比如,当你问AI"这张照片中的沙发离电视有多远"时,它可能会给出完全错误的答案。这种局限性严重影响了AI在自动驾驶、机器人导航、增强现实等应用中的表现。

SpatialReasoner-R1的突破在于它采用了一种全新的训练方法,称为"细粒度直接偏好优化"(fDPO)。简单来说,就像训练一个学生不仅要知道答案,还要懂得推理过程一样。传统的AI训练方法就像给学生一堆标准答案让他死记硬背,而新方法则教会AI如何一步步分析空间关系,形成完整的推理链条。

研究团队还创造了一个巧妙的数据生成方法,叫做"多模型蒙特卡洛树搜索"(M3CTS)。这就像组织一场头脑风暴,让多个AI系统同时思考同一个空间问题,然后从众多答案中筛选出最优秀的推理过程。这种方法确保了训练数据的多样性和高质量。

一、从直觉判断到逻辑推理:AI空间理解的革命性转变

在我们的日常生活中,空间感知能力无处不在。当你伸手够桌上的水杯时,大脑会自动计算距离和角度;当你停车时,会本能地判断车位的大小和与其他车辆的距离。这些看似简单的空间判断,实际上涉及复杂的三维理解和度量推理。

然而,对于计算机视觉系统来说,这些任务却异常困难。目前的AI系统虽然在物体识别方面表现出色,能够准确识别图片中的汽车、行人、建筑物等,但一旦涉及到精确的空间关系判断,就会出现各种问题。比如,AI可能会错误地认为远处的建筑物比近处的汽车更小,或者无法准确估算两个物体之间的实际距离。

这种局限性的根源在于传统AI系统缺乏结构化的空间推理能力。它们往往采用"直接回答"的方式,看到问题就立即给出答案,而不会像人类那样进行逐步分析。就好比一个学生在数学考试中,不写解题过程就直接写答案,即使偶尔答对了,也很难保证稳定性和准确性。

SpatialReasoner-R1的革命性在于它改变了AI处理空间问题的根本方式。这个系统不再满足于简单的"看图说话",而是学会了进行"长链条思考"(LongCoT)。当面对一个空间问题时,它会首先详细描述看到的场景,然后逐步分析各个物体的位置关系,接着运用物理常识和空间几何知识进行推理,最后得出结论。

举个具体例子来说明这种差异。假设有一张厨房照片,问题是"厨房岛台的高度是多少"。传统AI可能会直接回答"90厘米",但SpatialReasoner-R1会这样推理:首先,它会观察到厨房岛台旁边有两个白色吧台椅;然后分析这些椅子看起来是标准高度,大约75厘米;接着比较椅子座位和岛台台面的高度差,发现台面比椅子高约20厘米;最后计算得出岛台高度约为95厘米。这种详细的推理过程不仅提高了准确性,还让人能够理解AI是如何得出答案的。

这种推理能力的提升对实际应用有着深远影响。在自动驾驶领域,精确的空间理解能力意味着车辆能更准确地判断与行人、车辆的距离,做出更安全的驾驶决策。在机器人应用中,这种能力让机器人能够更好地理解环境布局,执行复杂的操作任务。在增强现实应用中,它能确保虚拟物体与真实环境的精确对齐。

二、细粒度偏好优化:让AI学会分层思考的训练艺术

传统的AI训练方法存在一个根本性问题:它们把AI的整个回答当作一个整体来评判,就像老师给作文打分时只看最终效果,而不关注学生的思路展开过程。这种"一刀切"的评价方式导致AI在学习复杂推理时效果不佳,因为它无法区分描述准确性和逻辑推理能力这两种不同的技能。

研究团队创新性地提出了"细粒度直接偏好优化"(fDPO)方法,这就像一位经验丰富的老师,会分别评价学生的"观察能力"和"推理能力"。具体来说,fDPO将AI的回答分解为两个关键部分:描述性基础(描述看到的内容)和逻辑推理(分析和计算过程)。

描述性基础就像是AI的"眼睛",负责准确描述图片中的场景内容。这部分需要AI能够正确识别物体、准确描述颜色、形状、相对位置等视觉信息。比如在描述一个客厅场景时,AI需要准确说出"图片显示一个现代客厅,中央有一个深灰色的L型沙发,沙发前方放着一张玻璃茶几,右侧墙边有一台55英寸的平板电视"。

逻辑推理部分则像是AI的"大脑",负责基于观察到的信息进行分析计算。这部分要求AI能够运用物理常识、几何知识和逻辑关系来解决问题。继续以客厅为例,当被问及"沙发到电视的距离"时,AI需要这样推理:首先识别出电视的尺寸作为参考标准(55英寸约为1.2米宽),然后估算沙发和电视之间的空间大约相当于2.5个电视宽度,最后计算得出距离约为3米。

fDPO的巧妙之处在于它为这两种不同的能力设计了不同的学习强度。研究发现,描述性任务相对容易掌握,而逻辑推理则需要更多的训练关注。因此,fDPO会根据AI在不同方面的表现差异,动态调整学习重点。如果AI的描述能力已经很好,但推理能力还有待提高,系统就会把更多的"注意力"放在加强推理训练上。

这种差异化的训练策略通过一套精巧的数学机制实现。系统会计算描述部分和推理部分的"偏好差异"分数,然后根据这些分数自动调整学习参数。就像一个智能的健身教练,会根据你的具体情况调整训练计划——如果你的力量训练已经很好但柔韧性不足,教练就会增加拉伸训练的比重。

为了确保训练效果,研究团队还开发了一套综合评价体系,从四个维度对AI的回答进行评分:视觉一致性、深度引导的空间准确性、逻辑连贯性,以及结论有效性。这就像给学生的作文从"内容准确性"、"逻辑清晰度"、"语言流畅性"和"结论合理性"四个角度分别打分,然后据此调整教学重点。

实验结果显示,采用fDPO训练的SpatialReasoner-R1在空间质量任务上比传统方法平均提升了4.1%,在空间数量任务上提升了9.0%。这种显著改进证明了分层训练策略的有效性,也为未来AI训练方法的发展提供了新的思路。

三、多模型协作:构建高质量训练数据的智慧众包

高质量的训练数据是AI系统成功的关键,但创造用于空间推理训练的数据面临着独特的挑战。传统方法通常依赖单一模型生成训练样本,这就像让一个人独自完成所有的头脑风暴,难免会有思维局限性和创造力不足的问题。

为了解决这个问题,研究团队开发了"多模型蒙特卡洛树搜索"(M3CTS)方法。这个名字听起来很复杂,但其核心思想其实很简单:组织多个AI系统进行"集体智慧"式的问题解决,就像召集不同专业背景的专家组成智囊团,共同分析复杂问题。

M3CTS的工作流程就像一场结构化的头脑风暴会议。当面对一个空间推理问题时,系统会邀请多个不同的AI模型参与讨论。每个模型都会提出自己的推理路径和解决方案,形成一个"推理树"结构。这个过程包含四个关键步骤:扩展、模拟、回传和选择。

在扩展阶段,各个AI模型会针对当前的推理状态提出不同的下一步思路。就像在讨论"如何估算两栋建筑之间的距离"时,不同的专家可能会提出不同的参考方法:有的建议用已知的汽车长度作为测量单位,有的提议通过人的身高来估算,还有的推荐利用路面标线间距作为参考。

模拟阶段则像是对每个提议进行可行性分析。系统会从三个角度评估每个推理步骤:视觉描述的准确性(是否正确描述了图像内容)、空间关系的正确性(是否符合几何常识)、逻辑推理的连贯性(推理过程是否合理)。每个评估都会得到一个分数,就像专家团对每个方案进行打分。

回传阶段负责将评估结果向上传递,更新整个推理树的价值评估。这就像在公司决策中,下级部门的分析结果会影响上级的决策判断。通过这种层层回传的机制,系统能够识别出哪些推理路径更有前景。

选择阶段则运用"上置信界"策略来平衡"利用已知的好方法"和"探索新的可能性"。这就像一个探险家既要沿着已知的安全路径前进,又要保持对未知路径的好奇心。系统会优先选择那些既有良好表现记录又还有进一步探索价值的推理路径。

通过这种多模型协作机制,M3CTS能够生成质量远超单一模型的训练数据。这些数据不仅推理过程更加丰富多样,而且逻辑更加严密可靠。研究团队用这种方法生成了40万个高质量的空间推理样本,为SpatialReasoner-R1的训练提供了坚实的数据基础。

这种方法的另一个优势是能够捕捉不同的推理风格和策略。就像人类专家团队中每个人都有自己的专长和思考方式,不同的AI模型也会展现出不同的推理特色。有些模型擅长精确的数值计算,有些模型更善于定性的空间关系分析,还有些模型在处理复杂场景时表现出色。M3CTS将这些不同的优势整合在一起,创造出更加全面和robust的训练体验。

四、空间奖励机制:教AI理解三维世界的评价体系

为了训练一个真正理解空间关系的AI系统,研究团队设计了一套精密的"空间奖励机制",就像为AI配备了一位严格而全面的空间几何老师。这套评价体系不仅要求AI能够准确描述看到的内容,还要验证其空间理解的正确性和推理逻辑的合理性。

这个评价体系包含四个互补的奖励组件,每个组件都专注于评估AI能力的不同方面。就像评判一名建筑师的作品时,我们会从美观性、结构安全性、功能实用性和成本合理性等多个角度进行全面考核。

视觉一致性奖励充当了AI的"视力检查师"。它会仔细检查AI对图像的描述是否与实际看到的内容相符。这个检查包含四个细分标准:存在性检查(AI提到的物体是否真的在图片中)、属性准确性检查(颜色、形状、大小等描述是否正确)、完整性检查(是否遗漏了重要的视觉信息)、以及相关性检查(描述内容是否与问题相关)。每个方面都采用0到1分的连续评分,允许对部分正确的情况给予相应的分数。

深度引导的空间奖励是这套评价体系中最具创新性的部分。传统的图像分析只能处理二维信息,但空间关系本质上是三维的。为了解决这个问题,研究团队引入了深度图像作为"第三只眼睛"。深度图像就像一张地形图,能够显示图片中每个点距离摄像头的远近关系。

当AI声称"汽车在建筑物前面"时,系统会检查深度图像来验证这个说法是否正确。如果深度图像显示汽车确实比建筑物更靠近摄像头,AI就会得到高分;如果相反,则会被扣分。这种验证机制确保了AI不是在胡乱猜测,而是真正理解了空间关系。

这个评价过程还考虑了AI表达的不确定性。当AI使用"大约"、"可能"、"似乎"等不确定词汇时,系统会相应地调整评分标准。这就像在考试中,如果学生明确表示"我不太确定,但我认为...",老师可能会给予一定的理解和宽容。这种设计鼓励AI在不确定时诚实表达,而不是虚假地表现出过度自信。

逻辑连贯性奖励专门评估AI的推理质量。它会检查AI的思维过程是否合乎逻辑,推理步骤之间是否存在矛盾,以及最终结论是否得到了充分的论证支持。这就像数学老师不仅关注学生的最终答案,更重视解题过程的逻辑性和严密性。

为了确保评价的客观性和一致性,研究团队采用了多模型评估策略。就像重要的学术论文需要多位专家进行同行评议一样,每个AI回答都会接受多个评估模型的独立评分,然后综合这些评分得出最终结果。这种做法有效避免了单一评估模型可能存在的偏见或错误。

这套奖励机制的另一个巧妙设计是情境感知权重分配。系统会根据空间关系与问题的相关性给予不同的权重。直接回答问题所需的空间信息会获得更高的权重,而辅助性或背景性的空间信息权重相对较低。这确保了AI学习过程中的重点明确,不会在次要信息上浪费过多注意力。

五、实验验证:突破性成果的全面展示

为了验证SpatialReasoner-R1的实际效果,研究团队进行了全面而严格的实验评估。这些实验就像给新研发的智能设备进行全方位的质量检测,既要测试其专业能力,也要验证其在日常应用中的表现。

在空间推理的专业测试中,SpatialReasoner-R1展现出了令人印象深刻的性能提升。在空间质量判断任务上,比如判断"物体A是否比物体B更高"或"汽车是否停在建筑物前面",SpatialReasoner-R1的准确率达到了95.59%,相比之前的最好成绩提升了2.9%。更令人瞩目的是在空间数量估算任务上的表现,比如"估算两个物体之间的距离"或"计算建筑物的高度",准确率达到77.30%,相比基准模型提升了惊人的15.8%。

这种改进的意义可以通过具体例子来理解。当被问及"估算厨房岛台和电视柜之间的水平距离"时,传统AI系统可能会简单地回答"大约1.5米",但SpatialReasoner-R1会进行详细的推理:首先识别壁炉的宽度约为1.2米,然后观察到壁炉右边缘与电视左边缘基本对齐,接着估算从壁炉中心到电视柜中心需要加上壁炉宽度的一半(0.6米)加上它们之间的间隔(0.2米)再加上电视柜宽度的一半(0.7米),最终得出1.5米的结论。这种详细的推理过程不仅提高了准确性,还提供了可验证的逻辑链条。

在不同类型的空间推理任务中,SpatialReasoner-R1都表现出了一致的优越性。在方位判断方面,比如"从A的角度看,B在几点钟方向",准确率达到98.33%。在大小比较方面,准确率为95.28%。在距离估算方面,包括直接距离、水平距离和垂直距离,准确率分别达到70.95%、72.13%和74.52%。这种全面的优异表现证明了新方法的通用性和稳定性。

特别值得注意的是,SpatialReasoner-R1的4B参数版本甚至超越了一些参数量达到78B的大型模型。这就像一个技能娴熟的工匠能够胜过仅仅依靠力气的工人,说明了方法创新比单纯的规模扩大更加重要。这个发现对于资源有限的应用场景具有重要意义,因为它意味着可以用更少的计算资源获得更好的性能。

为了验证模型的通用性,研究团队还在多个通用视觉语言任务上测试了SpatialReasoner-R1。结果显示,在专注于空间推理能力提升的同时,模型在其他视觉理解任务上的表现不仅没有下降,反而有所提升。在物体幻觉检测、多模态理解、科学问答等任务上,SpatialReasoner-R1都展现出了竞争性的表现,证明了专业化训练与通用能力可以很好地兼容。

研究团队还进行了详细的消融实验来验证各个技术组件的贡献。结果显示,细粒度偏好优化(fDPO)相比传统方法带来了显著改进,多模型协作数据生成策略提高了训练数据的质量,而空间奖励机制确保了学习过程的针对性。这些组件的协同作用最终造就了SpatialReasoner-R1的卓越性能。

定性分析进一步揭示了SpatialReasoner-R1的优势所在。在一个涉及估算人行道上行人与街道上卡车距离的例子中,SpatialReasoner-R1能够系统地分析交通车道的宽度、人行道的宽度以及路边区域,最终给出16米的估算,与真实答案非常接近。而其他模型要么推理过程不够详细,要么忽略了关键的空间要素,导致估算偏差较大。

六、技术细节:深入探索创新方法的实现机制

SpatialReasoner-R1的成功离不开一系列精心设计的技术细节。这些技术创新就像一台精密机器中的各个齿轮,每一个都发挥着不可替代的作用,共同驱动着整个系统的高效运转。

在细粒度偏好优化的具体实现中,研究团队采用了动态权重调整机制。这个机制的核心思想是根据描述部分和推理部分的质量差异,自动调整学习强度。当系统发现AI在描述准确性方面已经表现很好,但在逻辑推理方面还有提升空间时,就会自动增加对推理部分的训练关注度。这种自适应调整就像一个智能的私人教练,能够根据学生的具体情况随时调整训练计划。

具体的数学实现采用了指数加权的动态计算方法。系统会计算描述部分和推理部分的偏好差异分数,然后使用这些分数生成相应的权重。这些权重会被映射到以1为中心的调整因子,确保总体学习强度保持稳定的同时,实现精细的重点调整。研究团队通过大量实验确定了最优的参数设置:当权重调整幅度设为30%时,系统达到了最佳的学习效果。

在多模型协作的树搜索过程中,系统采用了上置信界(UCB)策略来平衡探索和利用。这个策略的精妙之处在于它既鼓励系统继续完善已经证明有效的推理路径,又保持对新可能性的探索。就像一个经验丰富的投资者,既会继续投资已经盈利的项目,也会适当尝试新的投资机会。

树搜索的评估机制使用了多个独立的评估模型,包括Gemini 1.5 Pro和Qwen2.5VL-72B等。每个评估模型都会从视觉描述准确性、空间一致性和逻辑推理连贯性三个维度进行评分。最终的评估结果通过加权平均得出,这种多重验证机制确保了评估的可靠性和客观性。

为了处理空间推理中的不确定性,系统设计了专门的不确定性权重机制。当AI在表达空间关系时使用"大约"、"可能"、"似乎"等词汇时,系统会将不确定性权重设置为0.8到1.0之间的值。这个设计既鼓励AI在确定时表达自信,也允许它在不确定时诚实表达疑虑,避免了过度自信的问题。

深度图像的集成是另一个技术亮点。研究团队使用了Depth Anything模型来生成高质量的深度图像,这些深度图像作为"真实答案"来验证AI对空间关系的理解。深度信息的引入使得系统能够处理传统二维图像分析难以解决的遮挡和透视问题。

在数据生成方面,M3CTS采用了结构化的输出格式要求。所有参与的AI模型都必须按照统一的格式生成推理内容,包括描述部分、推理策略、逐步分析和最终结论。这种标准化格式确保了不同模型生成的内容可以进行公平比较和有效整合。

训练过程采用了两阶段策略:先进行监督微调来建立基础能力,然后进行偏好优化来提升推理质量。在监督微调阶段,模型学习从简单的问答转向结构化的长链条推理。在偏好优化阶段,模型学习区分高质量和低质量的推理过程,逐步提升自身的空间推理能力。

为了确保训练的稳定性,研究团队采用了梯度累积和学习率预热等技术。这些技术就像给高性能汽车配备的稳定控制系统,确保在追求极致性能的同时保持系统的稳定运行。

七、性能对比:在竞争中展现卓越实力

为了全面展示SpatialReasoner-R1的优势,研究团队将其与当前最先进的多个AI系统进行了详细对比。这场"AI空间理解能力大比拼"涵盖了从通用大型模型到专门优化的空间推理系统,为我们提供了一个清晰的性能基准参考。

在与通用大型模型的对比中,SpatialReasoner-R1展现出了压倒性的优势。Gemini 2.0 Flash这样的顶级模型在空间质量任务上的准确率为44.29%,而SpatialReasoner-R1达到了95.59%,提升幅度超过了一倍。在更具挑战性的空间数量估算任务上,差距更加明显:Gemini 2.0 Flash的准确率仅为22.43%,而SpatialReasoner-R1达到了77.30%,提升了近3倍。

这种巨大差距的背后反映了通用模型与专门优化模型之间的本质区别。通用模型就像一个博学的通才,在各个领域都有所涉猎,但在特定专业领域的深度可能不够。而SpatialReasoner-R1则像一个空间几何的专家,在这个特定领域有着深厚的专业功底。

在与其他专门的空间推理模型对比中,SpatialReasoner-R1同样表现出色。InternVL2.5-78B是一个参数量达到780亿的大型专业模型,但SpatialReasoner-R1的8B版本在多个任务上都超越了它。这个结果特别令人惊喜,因为它表明有效的方法创新比单纯的规模扩大更加重要。

具体的任务表现分析reveals了SpatialReasoner-R1的全面优势。在"上下位置"判断任务中,准确率达到98.33%,在"左右位置"判断中准确率为98.10%,在"大小比较"任务中准确率为95.28%。这些高准确率表明模型不仅在整体上表现优秀,在各个细分任务上都达到了专业水准。

更有趣的是,在处理复杂空间关系时,SpatialReasoner-R1展现出了其他模型难以匹敌的推理透明度。当其他模型给出简单答案时,SpatialReasoner-R1会提供完整的推理过程。比如在估算两个建筑物距离的任务中,传统模型可能简单回答"200米",而SpatialReasoner-R1会详细解释:首先识别参考物体(如停在路边的汽车长度约4.5米),然后计算两建筑间的空间相当于多少个汽车长度,最后得出具体距离。

在计算效率方面,SpatialReasoner-R1也表现出了实用性优势。尽管其推理过程更加详细,但由于采用了优化的模型架构,实际运行速度与同等参数规模的模型相当。这意味着用户可以在不牺牲响应速度的情况下获得更准确、更可解释的结果。

研究团队还测试了模型在不同复杂度场景下的表现。在简单场景(如只有两三个主要物体)中,各个模型的表现差距相对较小。但随着场景复杂度的增加,SpatialReasoner-R1的优势变得越来越明显。在包含多个物体、存在遮挡关系、需要多步推理的复杂场景中,其他模型的准确率会显著下降,而SpatialReasoner-R1仍能保持稳定的高性能。

值得特别提及的是,SpatialReasoner-R1在处理边缘情况时表现出了出色的robust性。当图像质量较差、光线条件不理想或者存在部分遮挡时,传统模型往往会出现较大误差,而SpatialReasoner-R1由于其结构化的推理方法,能够更好地处理这些具有挑战性的情况。

八、实际应用:从实验室走向现实世界

SpatialReasoner-R1的突破性进展不仅仅是学术上的成就,更重要的是它为现实世界的诸多应用场景带来了革命性的可能性。这些应用的潜力就像一颗投入湖中的石子,激起的涟漪将波及我们生活的方方面面。

在自动驾驶领域,精确的空间理解能力将显著提升行车安全性。传统的自动驾驶系统虽然能够识别道路上的车辆、行人和障碍物,但在精确判断距离和相对位置方面仍存在局限。SpatialReasoner-R1的推理能力让车辆能够更准确地评估"前方的行人距离我还有多远"、"左侧变道是否安全"、"停车位的空间是否足够"等关键问题。这种精确判断对于避免交通事故、提高驾驶舒适性都具有重要意义。

在机器人应用方面,SpatialReasoner-R1为家用服务机器人带来了新的可能性。家庭环境中充满了复杂的空间关系:桌子下面的空间高度是否足够机器人通过,厨房台面上的物品如何安全抓取而不碰倒其他东西,客厅的家具布局是否适合机器人导航等。具备了精确空间推理能力的机器人能够更好地理解和适应家庭环境,执行更复杂的服务任务。

在增强现实(AR)和虚拟现实(VR)应用中,准确的空间理解是实现沉浸式体验的关键。当我们在手机屏幕上放置虚拟家具来预览装修效果时,或者在AR游戏中与虚拟角色互动时,系统需要精确理解现实空间的布局和尺寸。SpatialReasoner-R1的能力使得这些虚拟内容能够更准确地与现实环境融合,创造出更加逼真和实用的体验。

在建筑和工程领域,这项技术为施工现场的智能监管提供了新工具。通过分析施工现场的照片或视频,系统能够自动检查建筑构件的位置是否正确、尺寸是否符合设计要求、安全距离是否得到保障等。这种自动化的质量控制不仅提高了效率,还能减少人为疏忽导致的问题。

医疗影像分析是另一个受益领域。在分析CT扫描、MRI图像或X光片时,医生需要准确理解器官、骨骼和病变的空间位置关系。SpatialReasoner-R1的推理能力可以辅助医生进行更精确的诊断,特别是在复杂的外科手术规划中,准确的空间理解对于确保手术安全和效果至关重要。

在零售和电商领域,这项技术为在线购物体验带来了革新。消费者在网上购买家具或装饰品时,最大的困扰是不知道商品在自己家中的实际效果。基于SpatialReasoner-R1的应用可以帮助消费者更准确地评估商品尺寸与家庭空间的匹配度,甚至可以提供个性化的空间布局建议。

在教育领域,这项技术为几何学、物理学等需要空间思维的学科提供了新的教学工具。学生可以通过与AI系统的互动来学习空间关系的分析方法,理解几何概念的实际应用。这种交互式的学习方式比传统的理论讲解更加生动有效。

安防监控系统也将从中受益。传统的监控系统主要依赖人工观察来判断异常情况,而集成了SpatialReasoner-R1技术的智能监控系统能够自动分析监控画面中的空间关系,检测可疑行为、评估安全风险、优化巡逻路线等。

在游戏和娱乐产业,这项技术为创造更智能的游戏AI提供了基础。游戏中的非玩家角色(NPC)能够更好地理解游戏环境的空间布局,做出更合理的行为决策,提供更有挑战性和趣味性的游戏体验。

尽管应用前景广阔,研究团队也清醒地认识到技术推广中可能面临的挑战。目前的系统还需要明确的区域标注作为输入,在实际应用中需要与物体检测和分割技术结合使用。此外,从2D图像理解扩展到3D场景理解、从静态分析扩展到动态环境处理,都需要进一步的技术发展。

九、局限性与未来发展:诚实面对挑战,展望发展方向

尽管SpatialReasoner-R1在空间推理方面取得了突破性进展,但研究团队秉承科学研究的严谨态度,诚实地分析了当前方法的局限性,并为未来的发展方向指明了道路。

当前最主要的局限性在于系统对明确区域标注的依赖。在实际使用中,用户需要通过某种方式(比如在图片上画框或点击)来指明要分析的物体或区域。这就像要求用户在提问前先用手指指出问题涉及的具体物体。虽然这种做法保证了分析的准确性,但也限制了系统的自然交互能力。理想情况下,用户应该能够直接问"客厅里的沙发离电视有多远",而不需要事先标注沙发和电视的位置。

这个局限性并非无法克服,而是需要与其他AI技术的协同发展。当前已有很多优秀的物体检测和语义分割技术,能够自动识别和定位图像中的物体。将这些技术与SpatialReasoner-R1结合,可以构建出更加自然和完整的空间理解系统。用户只需用自然语言描述要分析的物体,系统就能自动定位并进行空间分析。

另一个限制是当前系统主要针对二维图像进行空间推理。虽然通过深度图像的引入增强了三维理解能力,但距离真正的三维场景理解还有差距。在现实应用中,特别是机器人导航或增强现实应用,往往需要处理完整的三维环境信息。这需要系统能够整合多视角图像、深度传感器数据,甚至是激光雷达等三维扫描设备的信息。

从技术实现角度看,当前的训练数据主要来源于静态图像,而现实世界的空间理解往往涉及动态场景。比如,判断一辆行驶中的汽车何时会到达特定位置,或者预测移动物体之间的碰撞风险等。这类动态空间推理需要系统不仅理解当前的空间关系,还要能够预测空间关系的变化趋势。

计算资源的需求是另一个需要考虑的实际问题。虽然SpatialReasoner-R1在同等精度下比一些大型模型更加高效,但其详细的推理过程仍然需要相当的计算时间。在一些需要实时响应的应用场景中,比如自动驾驶的紧急避障,可能需要在推理深度和响应速度之间找到平衡点。

数据多样性也是一个持续的挑战。尽管研究团队构建了大规模的训练数据集,但现实世界的空间场景无限多样,很难保证训练数据覆盖所有可能的情况。特别是一些极端或罕见的空间配置,可能会让系统产生意外的错误。这需要持续不断地收集新的训练样本,并改进训练方法来提高系统的泛化能力。

文化和地域差异也可能影响系统的表现。不同地区的建筑风格、物体尺寸标准、空间布局习惯都可能存在差异。一个在欧美环境中训练的系统,在亚洲的居住环境中可能会产生偏差。这需要在系统设计中考虑本地化适配的问题。

尽管存在这些挑战,研究团队对未来发展充满信心。多模态信息融合是一个重要的发展方向,通过整合视觉、听觉、触觉等多种感知信息,可以构建更加全面和robust的空间理解能力。联邦学习和个性化适配技术可以让系统在保护用户隐私的同时,适应不同的使用环境和个人偏好。

端到端的神经符号集成是另一个有前景的方向。通过将神经网络的学习能力与符号推理的逻辑性相结合,可以构建出既能处理不确定性又能进行严密逻辑推理的空间理解系统。这种系统不仅能够给出准确的答案,还能提供可验证的推理过程。

研究团队还计划探索自监督学习和零样本学习技术,减少对大量标注数据的依赖。通过让系统从未标注的图像和视频中自主学习空间关系,可以大大降低数据收集和标注的成本,同时提高系统对新环境的适应能力。

人机协作也是一个重要的发展方向。未来的空间理解系统不应该是完全自动化的,而应该能够与人类用户进行有效的协作。当系统遇到困难或不确定的情况时,能够主动寻求人类的帮助和指导,并从这些交互中学习和改进。

说到底,SpatialReasoner-R1的意义不仅在于它在特定任务上的优异表现,更在于它为AI系统的空间理解能力开辟了一个全新的研究方向。随着技术的不断发展和完善,我们有理由相信,未来的AI系统将具备与人类相当甚至超越人类的空间理解和推理能力,为我们创造一个更智能、更便捷的生活环境。

Q&A

Q1:SpatialReasoner-R1是什么?它能做什么? A:SpatialReasoner-R1是由伊利诺伊大学研究团队开发的AI空间推理系统。它能够像人类一样理解图片中的空间关系,准确估算物体之间的距离、判断位置关系、比较大小高低等。最重要的是,它不仅能给出答案,还能提供完整的推理过程,比如"先识别参考物体的尺寸,再计算空间距离"等步骤,就像一个会解释思路的空间几何专家。

Q2:这个技术会不会改变我们的日常生活? A:会的,而且影响可能比我们想象的更广泛。在自动驾驶方面,它能让车辆更准确判断距离和位置,提高行车安全;在家居购物时,能帮你判断家具是否适合你的房间;在AR应用中,能让虚拟物体更准确地与现实环境融合。医疗影像分析、建筑施工监管、智能监控等专业领域也会受益。不过目前还主要在实验阶段,真正普及到消费级应用还需要一些时间。

Q3:普通人如何使用这项技术?有什么要求? A:目前SpatialReasoner-R1还主要是研究阶段的技术,普通用户还不能直接使用。研究团队已经开源了相关代码和数据,技术开发者可以在GitHub等平台找到相关资源。未来这项技术可能会集成到各种应用中,比如购物APP的空间测量功能、相机APP的智能测距、家装设计软件等。使用时只需要上传图片并标注要分析的物体区域,系统就能提供详细的空间分析结果。

好文章,需要你的鼓励

-

谷歌DeepMind等顶级机构联合揭秘:为什么所有AI安全防护都是纸老虎?

谷歌DeepMind等顶级机构联合研究揭示,当前12种主流AI安全防护系统在面对专业自适应攻击时几乎全部失效,成功率超过90%。研究团队通过强化学习、搜索算法和人类红队攻击等多种方法,系统性地突破了包括提示工程、对抗训练、输入过滤和秘密检测在内的各类防护技术,暴露了AI安全评估的根本缺陷。

- 2025-11-19 16:15

西蒙弗雷泽大学和Adobe研究院联手打造视频制作新神器:让静态图片学会"按剧本演戏"

西蒙弗雷泽大学和Adobe研究院联合开发的MultiCOIN技术,能够将两张静态图片转换为高质量的过渡视频。该技术支持轨迹、深度、文本和区域四种控制方式,可单独或组合使用。采用双分支架构和分阶段训练策略,在运动控制精度上比现有技术提升53%以上,为视频制作提供了前所未有的灵活性和精确度。

-

英国国王学院突破传统:让AI像人类思考一样"反复斟酌",生成速度飞跃10倍

英国国王学院研究团队开发了潜在精炼解码(LRD)技术,解决了AI文本生成中的速度与准确性平衡难题。该方法通过两阶段设计模仿人类思考过程:先让AI在连续空间中"深思熟虑",保持多种可能性的混合状态,然后"果断行动",逐步确定答案。实验显示,LRD在编程和数学推理任务中准确性提升最高6.3个百分点,生成速度提升最高10.6倍,为AI并行文本生成开辟了新路径。

-

清华大学团队发布ViSurf:让AI视觉模型学习更聪明的新方法

清华大学团队开发的ViSurf是一种创新的大型视觉语言模型训练方法,巧妙融合了督导式学习和强化学习的优势。该方法通过将标准答案整合到强化学习过程中,让AI既能从正确答案中学习又能保持自主推理能力。实验显示ViSurf在多个视觉任务上显著超越传统方法,特别是在处理模型知识盲区时表现突出,同时有效避免了灾难性遗忘问题,为AI训练提供了更高效稳定的新范式。