美团视觉AI团队让虚拟角色学会"读懂"对话:从僵硬机器人到自然交流伙伴的技术突破

这项由美团视觉AI部门的郭颖、刘曦、甄成、闫鹏飞和魏晓明团队完成的研究发表在2025年7月1日的arXiv平台上,论文编号为arXiv:2507.00472v1。有兴趣深入了解技术细节的读者可以通过https://jinyugy21.github.io/ARIG/访问相关资源和演示效果。

回想一下你上次和朋友视频通话的场景:当朋友在说话时,你会点头、微笑或皱眉;当你想插话时,朋友会注意到你的表情变化;当双方都沉默时,你们会用眼神交流。这种自然的互动看似简单,但对计算机来说却是个巨大挑战。美团的研究团队正是要解决这个问题——如何让虚拟角色像真人一样参与自然对话。

传统的虚拟角色生成技术就像木偶表演,只能单方面"表演",要么只会说话时张嘴,要么只会在别人说话时点头,完全无法处理真实对话中的复杂情况。比如当你想打断对方说话时,或者当你在思考下一句话时的停顿,又或者当你想给对方一个"哇,真棒"的反馈时,传统技术都显得手足无措。

更麻烦的是,现有技术通常需要提前知道整个对话的内容才能生成表情动作,这就像要求演员提前知道观众的所有反应一样不现实。在真实对话中,我们需要根据当下正在发生的事情立即做出反应,而不是等几秒钟后再表达。

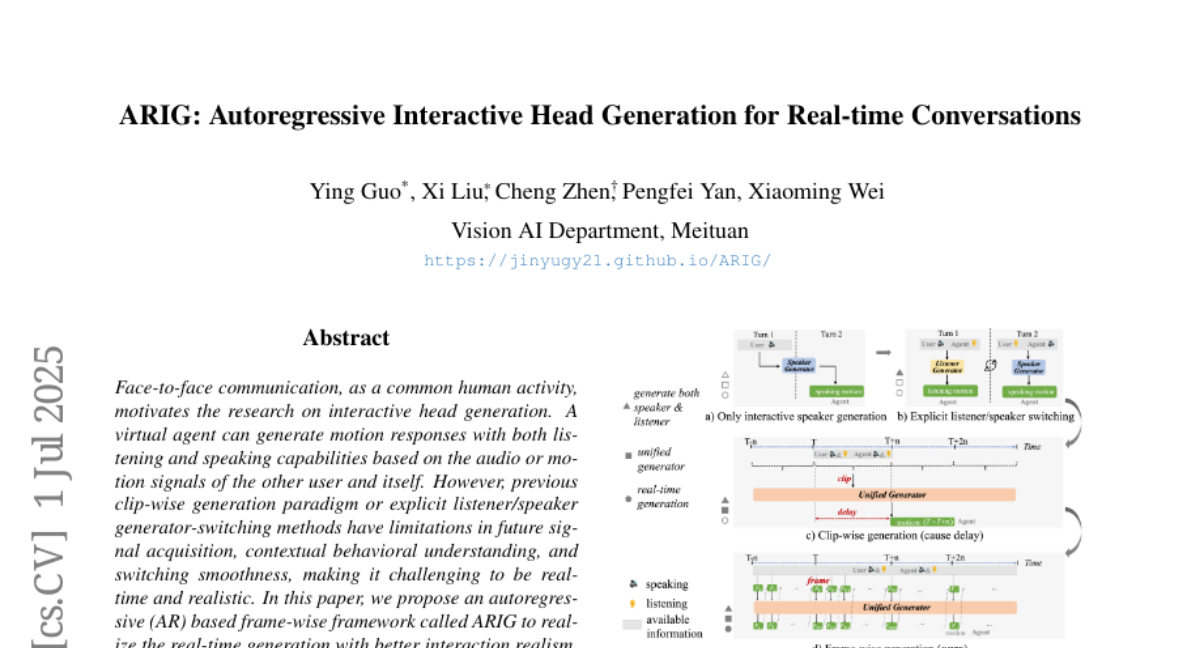

研究团队开发的ARIG系统(Autoregressive Interactive Head Generation)就像给虚拟角色装上了一个"聪明的大脑",让它能够实时理解对话情况并做出恰当反应。这个系统的核心创新在于三个方面:首先是实时性,能够像真人一样立刻回应;其次是理解力,能够读懂对话的复杂状态;最后是自然度,生成的表情动作看起来真实可信。

一、让虚拟角色学会"察言观色"

要让虚拟角色真正融入对话,首先得教会它"察言观色"。研究团队设计了一个名为交互行为理解模块(IBU)的系统,这就像给虚拟角色配备了一双敏锐的眼睛和一对灵敏的耳朵。

这个模块的工作原理很有趣:它不仅要听对话双方说什么,还要看他们的表情动作。就像你在和朋友聊天时,不只是听他们的话,还会观察他们的眉毛是否挑起、嘴角是否上扬、头部是否倾斜等细节。虚拟角色也需要同时处理这些音频和视觉信息。

但这里有个技术挑战:如何平衡短期记忆和长期理解。如果虚拟角色只关注刚刚说的几个字,可能会错误理解对话意图;如果试图记住整个对话历史,又会因为信息过载而反应迟缓。研究团队想出了一个巧妙的解决方案,就像人类大脑处理信息的方式。

他们将对话切分成小片段,每个片段包含6帧画面(约240毫秒)。在每个片段内,系统会仔细分析对话双方的互动细节,然后将这些信息压缩成一个简洁的"互动摘要"。接着,系统会查看过去512个这样的摘要,从中理解整个对话的上下文和发展趋势。

这种方法就像你在看一部连续剧:你既要理解当前这个镜头发生了什么,也要记住前面几集的剧情发展,这样才能真正理解当前情节的意义。虚拟角色也是如此,它需要在理解当下互动细节的同时,把握整个对话的脉络。

更重要的是,这个模块采用了"双向整合学习"的方法。简单来说,系统会分别分析对话双方的行为,然后让他们的信息相互"对话",就像两个人的思想在交流碰撞。这样,虚拟角色不仅能理解自己应该做什么,还能预测对方可能的反应。

二、破解对话中的"潜台词"

真实对话远比表面看起来复杂。除了简单的说话和倾听,还存在许多微妙的状态:打断、反馈、停顿思考、等待对方继续等等。研究团队开发了对话状态理解模块(CSU),专门用来识别这些"潜台词"。

这个模块的工作原理很像资深的心理咨询师,能够从细微的线索中读出对话的真实状态。它首先使用语音活动检测技术,判断对话双方此刻是在说话还是保持沉默。但这只是最基础的信息,就像只看到了冰山一角。

真正的智慧在于理解沉默背后的含义。同样是沉默,可能代表正在思考下一句话,可能是在等待对方继续,也可能是被对方的话震惊了。同样是说话,可能是正常陈述,可能是激动的感叹,也可能是礼貌的插话。

系统将这些复杂状态归纳为七种主要类型,就像给对话情况做了一个详细的"天气预报"。当系统识别出当前的对话状态后,会据此调整虚拟角色的表情动作。比如,如果检测到对方说了"哇,太厉害了"这样的话,虚拟角色就知道这是在给予正面反馈,应该展现出自信或感谢的表情;如果检测到对话双方都沉默了一会儿,系统会判断是否需要表现出思考的神态。

这种状态理解能力让虚拟角色的反应更加准确和自然。就像一个善解人意的朋友,总能在合适的时候给出恰当的回应,而不是机械地重复几种固定的表情。

三、实时生成自然表情的"魔法"

有了理解能力,下一个挑战就是如何实时生成自然的表情动作。传统方法就像用积木搭建,只能从有限的预设动作中选择组合,结果往往显得僵硬不自然。研究团队采用了一种全新的"连续生成"方法,就像用橡皮泥塑形一样,能够创造出无限丰富的表情变化。

这个渐进式运动预测模块(PMP)的工作过程很像艺术家作画:先勾勒出大致轮廓,再逐步添加细节。系统首先根据音频信息生成一个粗略的表情框架,然后结合对话状态和上下文信息,逐步细化出自然的面部动作。

关键的技术突破在于使用了扩散模型来生成最终的表情参数。这个过程就像从一团混沌的噪声中逐步"雕琢"出清晰的表情,每一步都让表情更加精确和自然。相比传统的离散选择方法,这种连续生成能够捕捉到更多微妙的表情变化,比如眼神的细微移动、嘴角的轻微上扬等。

为了保证动作的连贯性,系统还会参考前面几帧的表情,确保整个表情变化过程流畅自然,不会出现突兀的跳跃。这就像电影中的慢镜头,每一帧都与前后帧自然衔接,形成流畅的动作序列。

四、"秒回"的实时交互能力

在现实对话中,timing就是一切。如果你的回应总是慢半拍,再精彩的表情也会显得别扭。研究团队特别强调了系统的实时性能,确保虚拟角色能够像真人一样立即做出反应。

传统系统通常需要等待一段完整的音频片段(比如几秒钟)才能开始生成对应的表情,这就像看电视时画面比声音慢几拍一样令人不适。ARIG系统采用了帧级别的自回归生成方法,能够在接收到当前帧的音频信号后,立即生成对应的表情动作。

这种"即时反应"能力是通过巧妙的信息处理架构实现的。系统维护着多个信息缓存:短期缓存存储最近几帧的详细互动信息,长期缓存保存压缩后的历史上下文。这样,在生成每一帧表情时,系统既能快速访问必要信息,又不会被过量数据拖累。

实测结果显示,系统的推理速度达到每秒31帧,完全满足实时交互的要求。这意味着虚拟角色能够以毫秒级的速度对对话变化做出反应,就像真人一样自然流畅。

五、效果验证:从数据到真实体验

为了验证ARIG系统的效果,研究团队进行了全面的测试评估。他们使用了多个公开数据集,包括超过200小时的对话视频数据,涵盖了各种真实的交互场景。

在客观指标方面,ARIG在多个关键维度上都超越了现有技术。运动同步性方面,系统生成的表情动作与真实对话的相关性达到了新的高度;在唇形同步方面,系统的准确度显著优于传统方法;在表情多样性方面,ARIG能够生成更加丰富和自然的表情变化。

更重要的是真实用户的主观评价。研究团队邀请了25位用户对生成的虚拟角色视频进行评分,评估维度包括整体自然度、用户-角色协调性、动作多样性和唇形同步准确性。结果显示,ARIG在所有维度上都获得了远超现有技术的评分,用户普遍认为生成的虚拟角色更加自然可信。

特别值得一提的是,ARIG不仅在交互式对话场景中表现出色,在单独的说话头像生成和倾听者反应生成任务中也达到了最先进的水平。这说明该技术具有很强的通用性和适应性。

六、技术细节:让"魔法"变为现实

虽然ARIG的效果看起来像魔法,但其背后是扎实的技术创新。整个系统的核心架构基于Transformer模型,这是目前自然语言处理领域最成功的技术架构,研究团队巧妙地将其适配到了视觉-音频的多模态交互场景。

在数据处理方面,系统使用预训练的Wav2Vec2模型提取音频特征,这确保了对语音信息的准确理解。视觉特征则通过3D面部重建技术提取,包含了表情、姿态和尺度等262维的详细信息。

训练过程采用了多阶段策略:首先在单独的说话和倾听数据上进行预训练,让系统掌握基础的表情生成能力;然后在交互式对话数据上进行精调,学习复杂的交互行为模式;最后通过对话状态标注数据训练状态理解能力。

扩散模型的应用是技术上的一大亮点。与传统的确定性生成方法不同,扩散模型通过随机过程生成表情参数,这不仅提高了生成质量,还增加了表情的自然变化性。系统使用15步扩散采样,在质量和速度之间找到了很好的平衡。

七、应用前景:虚拟交互的新时代

ARIG技术的成功标志着虚拟交互领域的一个重要里程碑,其应用前景极其广阔。在娱乐产业中,这项技术可以革命性地改变虚拟主播、游戏角色和电影制作的方式。虚拟主播将能够与观众进行真正自然的实时互动,而不再是机械地播放预录内容。

在教育领域,ARIG可以创造出更加智能和有趣的虚拟教师。这些虚拟教师不仅能够讲解知识点,还能根据学生的反应调整教学节奏和方式,甚至在学生困惑时给出鼓励的眼神,在学生回答正确时展现出赞许的表情。

商业服务领域也将受益匪浅。虚拟客服将能够提供更加人性化的服务体验,通过观察用户的表情和语调判断其情绪状态,并相应调整服务策略。在线会议和远程办公场景中,这项技术可以让虚拟化身更加真实,减少视频会议的疲劳感。

医疗健康领域的应用也值得期待。虚拟治疗师可以为需要心理支持的患者提供更加温暖和人性化的交流体验,特别是在心理咨询和康复训练等场景中。

八、面临的挑战与未来发展

尽管ARIG在技术上取得了显著进步,但仍然面临一些挑战。首先是计算资源的要求。虽然系统能够实现实时生成,但仍需要相当的GPU计算能力,这可能限制其在移动设备上的应用。

其次是个性化适应的问题。不同的人有不同的表情习惯和交流风格,如何让虚拟角色快速学习并模仿特定用户的表达方式,仍然是一个技术挑战。

数据多样性也是需要持续改进的方面。虽然训练数据涵盖了多种对话场景,但真实世界的交互情况几乎是无限的,系统在遇到训练中未见过的特殊情况时可能还会出现不自然的反应。

文化差异的处理是另一个重要课题。不同文化背景下的表情表达和交流习惯存在差异,如何让系统适应不同文化环境下的交互规范,需要更多的研究和数据支持。

展望未来,研究团队表示将继续改进系统的个性化能力和文化适应性,同时探索将技术扩展到全身动作生成的可能性。此外,他们还计划研究如何在保持高质量的同时进一步降低计算要求,使技术能够在更广泛的设备上应用。

说到底,ARIG代表的不仅仅是一项技术突破,更是人机交互理念的重大转变。它让我们看到了一个未来:虚拟角色不再是冰冷的程序,而是能够真正理解和回应人类情感的智能伙伴。虽然这项技术目前还主要局限于头部表情的生成,但它为虚拟交互的未来发展奠定了坚实的基础。

当我们回想起科幻电影中那些能够与人类无缝交流的人工智能角色时,ARIG让我们意识到,这样的未来可能比我们想象的更近。通过让机器学会"察言观色"和"读懂人心",我们正在构建一个人机和谐共存的新世界。在这个世界里,技术不再是冰冷的工具,而是能够理解、关怀和陪伴人类的智慧伙伴。

对于那些想要深入了解这项技术的读者,完整的研究论文已在arXiv平台公开发布,相关的演示视频和技术细节也可以通过研究团队提供的项目网站获得。这项来自美团视觉AI团队的创新成果,无疑将推动整个虚拟交互领域向前迈进一大步。

Q&A

Q1:ARIG技术是什么?它能做什么? A:ARIG是美团开发的虚拟角色交互技术,能让虚拟角色像真人一样参与对话。它不仅能根据音频生成对应的说话表情,还能理解对话状态,在适当时机做出点头、微笑、思考等自然反应,实现真正的双向交互。

Q2:这项技术会不会让虚拟主播完全取代真人? A:目前不会完全取代真人,但会大大改变直播和视频制作方式。ARIG主要提升了虚拟角色的自然度和交互能力,让虚拟内容更有吸引力,但真人的创意、情感深度和独特个性仍然是不可替代的。

Q3:普通人什么时候能用上这项技术? A:虽然论文刚发布,但美团作为大型科技公司,相关技术可能会逐步应用到其产品中。考虑到技术的成熟度和实用性,预计1-2年内可能会在一些商业产品中看到类似技术的应用,但大规模普及还需要更长时间。

好文章,需要你的鼓励

-

Snowflake AI挑战传统语言学:万千茫茫文字中,LLM真的只是"随机鹦鹉"吗?

这项由Snowflake AI Research发表的研究挑战了传统语言学对大型语言模型的批评,通过引入波兰语言学家Mańczak的理论框架,论证了LLM的成功实际上验证了"频率驱动语言"的观点。研究认为语言本质上是文本总和而非抽象系统,频率是其核心驱动力,为重新理解AI语言能力提供了新视角。

-

Yale大学团队推出"免费博士劳工":让AI研究助手像真人团队一样工作的革命性框架

freephdlabor是耶鲁大学团队开发的开源多智能体科研自动化框架,通过创建专业化AI研究团队替代传统单一AI助手的固化工作模式。该框架实现了动态工作流程调整、无损信息传递的工作空间机制,以及人机协作的质量控制系统,能够自主完成从研究构思到论文发表的全流程科研工作,为科研民主化和效率提升提供了革命性解决方案。

-

德国马普所团队发明"智能大脑重新布线"技术:让AI专家模型学会即时调整自己

德国马普智能系统研究所团队开发出专家混合模型的"即时重新布线"技术,让AI能在使用过程中动态调整专家选择策略。这种方法无需外部数据,仅通过自我分析就能优化性能,在代码生成等任务上提升显著。该技术具有即插即用特性,计算效率高,适应性强,为AI的自我进化能力提供了新思路。

-

聊天机器人怎么不在线聊天中"迷路"?Algoverse AI研究团队的熵值导航新突破

Algoverse AI研究团队提出ERGO系统,通过监测AI对话时的熵值变化来检测模型困惑程度,当不确定性突然升高时自动重置对话内容。该方法在五种主流AI模型的测试中平均性能提升56.6%,显著改善了多轮对话中AI容易"迷路"的问题,为构建更可靠的AI助手提供了新思路。